「尿酸値が高くなったけれど、下げることはできるのかな?」

「尿酸値を下げるためにはどうしたら良いんだろう……」

健康診断などで尿酸値が高くなってしまったことを知り、どうにか下げたいと考える方は多いでしょう。

尿酸値が高くなると、絶叫するほどの激痛に見舞われる痛風や尿路結石を発症する危険があります。

また尿酸値が高くなるような生活習慣を続けていると、さまざまな生活習慣病につながる恐れもあります。

尿酸値はプリン体を多く含む食品の過剰な摂取やお酒の飲み過ぎなどの生活習慣や肥満によって高くなることが知られています。

この記事では尿酸値が高くなる原因である生活習慣や食品と、尿酸値を下げるためのポイントを紹介します。

日々の生活を見直して尿酸値を下げる参考にしてくださいね。

1.尿酸値とは

尿酸値とは、尿酸の血液中の濃度のことです。

尿酸は生物が生きている限り必ず生じる物質であるため、一定以内の濃度であれば血液中に存在していても問題はありません。

尿酸値が問題となるのは高くなり過ぎた場合で、7.0mg/dLを超えると「高尿酸血症」と診断されます[1]。

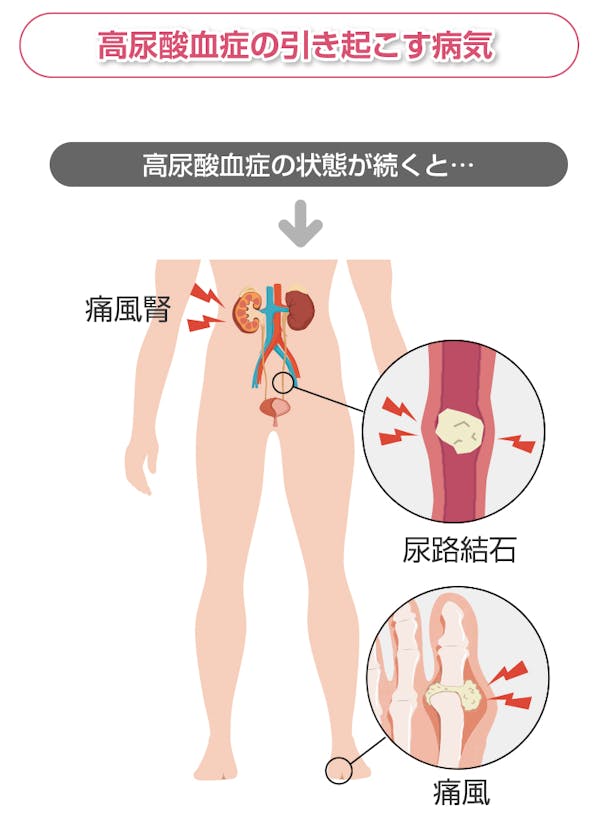

尿酸値が高くなっただけで直ちに症状は出ませんが、高尿酸血症の状態が長く続くことでさまざまな病気を引き起こします。

尿酸が結晶化して足の親指などの関節に沈着していくと炎症が起こります。

これが「痛風」の発作で、耐えられないほどの激痛に襲われることから広く恐れられています。

また腎臓に尿酸がたまった場合には結石が生じ、この結石が尿管、ぼうこうに移動するとその部分で炎症を起こします。

こうした結石は「尿路結石」と呼ばれ、ときに失禁や失神を伴うほどの激痛に見舞われます。

一方、腎臓に尿酸の結晶がたまり続けて慢性的な炎症を起こした状態が「痛風腎」で、腎機能低下や血尿などの原因となります。

さらには高尿酸値血症が動脈硬化を進行させる可能性が高いことも指摘されており、現在も因果関係について研究が進められています。

なお、高尿酸血症は圧倒的に男性患者が多い病気です。

女性に高尿酸血症が少ないのは、女性ホルモンに腎臓から尿酸を排出するはたらきがあり、血液中の尿酸値が低いためです。

過去には痛風や尿路結石は中年以降の男性の病気と考えられていましたが、現在は若年化が進んで20~30代での発症が増えています。

次の章では、尿酸値が高くなってしまう原因について解説します。

2.尿酸値が高くなる原因

「尿酸値はなぜ高くなってしまうのだろう……」

激痛を伴う痛風や尿路結石の原因となる高尿酸血症の原因を知りたい方は多いでしょう。

高尿酸血症は食生活や飲酒習慣などの生活習慣が発症に大きく関わる生活習慣病です。

高尿酸血症がもたらす痛風は、かつては「ぜいたく病」「帝王病」と呼ばれ、肉食や暴飲暴食、肥満といったぜいたくな暮らしを送れる富裕層の病気とされていました。

この章では、実際にどのような生活習慣が高尿酸血症を引き起こす原因となるのかを詳しく解説します。

2-1.肥満

肥満は尿酸をつくりやすく排出しにくい状態のため、高尿酸血症の極めて大きな原因といえます。

まず肥満の方の多くは食事でのカロリー摂取量が多く、それに伴いプリン体の摂取量が多くなります。

プリン体は遺伝子であるDNAやRNAの成分であらゆる生物の細胞に存在しているため、ほとんど全ての食品に含まれています。

特に肉や内臓、魚の干物や白子などにはプリン体が多く含まれるため、こうした食品を好む肥満者は注意が必要です。

またカロリーの過剰摂取の影響で肝臓での脂肪の合成が増え、これによってプリン体が合成されます。

さらにソフトドリンクや菓子類に頻繁に使われる果糖(フルクトース)も尿酸値を上げる作用があるため、甘いものが好きな肥満者は高尿酸血症のリスクがより高いといえるでしょう。

肥満のなかでも内臓脂肪型肥満の方はさらに高尿酸血症のリスクが高まります。

内臓脂肪は体のさまざまな機能を調節する「アディポサイトカイン(生理活性物質) 」を分泌しています。

内臓脂肪が増え過ぎると体に悪影響を及ぼす悪玉因子が増加しますが、そのなかに「インスリン」の効きを悪くして過剰分泌をもたらすものもあります。

インスリンには尿酸の尿への排出を抑制するはたらきがあるため、インスリンが過剰に分泌されると尿酸値が上がってしまいます。

このように、肥満になると複数の要因が重なって尿酸値が上がってしまうのです。

加えて、高尿酸血症の方は合併症として糖尿病や高血圧などの生活習慣病などを患っているケースが多いことが知られています。

こうした生活習慣病は肥満が原因となる場合が多いため、健康全般のためにも肥満の解消は極めて重要だといえるでしょう。

2-2.プリン体の過剰摂取

尿酸の原料となるプリン体を過剰摂取することは、尿酸値を上げる原因となります。

プリン体は一般的に、レバーや白子などの細胞数の多い食品、細胞分裂の盛んな組織の食品に多く含まれています。

日本痛風・核酸代謝学会は「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」において、100g当たりにプリン体を300mg以上含む食品を「極めて多い」、200~300mg含む食品を「多い」と分類しています[2]。

プリン体を多く含む食品は以下のとおりです。

【プリン体を多く含む食品と100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態 | 含有量 |

|---|---|---|

| あんこうきも | 酒蒸し | 399.2mg |

| まいわし | 干物 | 305.7mg |

| まあじ | 干物 | 245.8mg |

| さんま | 干物 | 208.8mg |

| いさき白子 | 生 | 305.5mg |

| 鶏レバー | 生 | 312.2mg |

| 豚レバー | 生 | 284.8mg |

| 牛レバー | 生 | 219.8mg |

| 大正えび | 生 | 273.2mg |

| まいわし | 生 | 210.4mg |

| かつお | 生 | 211.4mg |

| かつお節 | - | 493.3mg |

| 煮干し | - | 746.1mg |

| 干ししいたけ | - | 379.5mg |

公益財団法人痛風・尿酸財団「食品中のプリン体含有量 一覧表」(帝京大学薬学部物理化学講座 薬品分析学教室 金子希代子教授提供)をもとに執筆者作成

「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」では1日のプリン体の摂取量を400mg以下にするよう求めています[2] 。

2-3.飲酒

飲酒によっても尿酸値は上がります。

特にビールや紹興酒はプリン体の含有量が多いことが知られている他、近年流行しているクラフトビール(地ビール)もプリン体を多く含んでいます。

焼酎やウイスキーなどの蒸留酒、日本酒、ワインはプリン体の含有量が少ないため、ビールよりは尿酸値が上がりにくいといえるでしょう。

しかしアルコール自体にも尿酸値を上げる作用があるため注意が必要です。

アルコールには細胞に由来するプリン体を増やすはたらきがあり、同時に腎臓の機能を低下させて尿酸の排出を抑制してしまいます。

そのため、プリン体を含んでいないお酒を選んだとしても尿酸値が上がってしまうのです。

また、飲酒時に食べるおつまみはプリン体の含有量が多い傾向があります。

例えばあん肝、白子ポン酢、レバニラ炒め、えびフライ、かつおのたたきなどはいずれもプリン体を多く含んでいます。

お酒に含まれるプリン体だけでなくアルコールのはたらきや一緒に食べるおつまみなど、飲酒習慣自体が尿酸値を上げる原因になるといえるでしょう。

2-4.激しい運動

激しい運動を行うと大量のエネルギーが消費され、これに伴って尿酸が大量につくられてしまうため尿酸値が上がります。

激しい運動には、主に急激な瞬発力が求められる短距離走や高負荷の筋力トレーニングといった無酸素運動が該当します。

ただし有酸素運動でも、運動習慣のない方が突然長距離ランニングを行う場合などは体への負担が大きいため、尿酸値が上がる可能性があります。

また激しい運動で発汗し、脱水状態になった場合も尿酸値は上昇します。

運動中の水分補給は尿酸値を上げないためにも重要なのですね。

3.尿酸値を下げるための生活習慣改善のポイント

「尿酸値を下げるにはどうしたら良いんだろう?」

高尿酸血症がもたらす痛風や尿路結石の怖さを知り、尿酸値を下げたいと考える方は多いでしょう。

高尿酸血症は生活習慣病のため、日々の生活を改善することで下げられます。

この章では尿酸値を下げるためのポイントを解説します。

生活スタイルを見直し、尿酸値をコントロールする参考にしてみてくださいね。

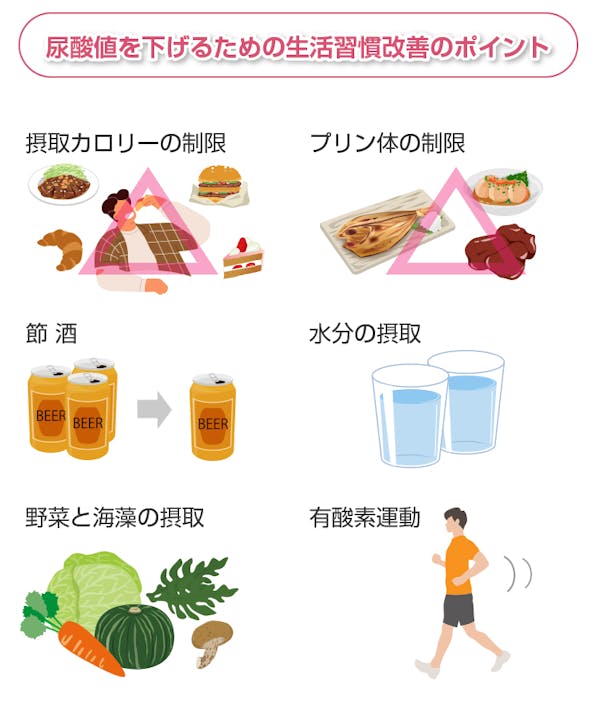

3-1.摂取カロリーの制限

尿酸値を下げるには摂取カロリーを制限して肥満を解消し、適正体重を維持することが極めて重要です。

肥満になると尿酸をつくりやすく排出しにくい状態になってしまうため、まずは肥満を解消する必要があります。

肥満の解消のために有効なのが、食事での摂取カロリーの制限と消費エネルギーを増やすための有酸素運動です。

肥満でない方も、肥満を予防して適正体重を維持するために摂取カロリーをコントロールするようにしましょう。

しかし極端なカロリー制限を行うと、一時的には効果があっても長続きせずリバウンドする可能性がある上に、必要な栄養素が足りずに健康に害を及ぼす危険もあります。

無理をせず、バランスの良い食事を心掛けましょう。

カロリー制限については以下の記事で詳しく解説しています。

3-2.プリン体の制限

プリン体を多く含む食品を好んで食べている方は摂取量を控えるようにしましょう。

主に肉類や魚介類などのプリン体を多く含む食品からたんぱく質を摂取している方は、卵や乳製品、豆類などのプリン体の少ない食品に置き換えてみても良いでしょう。

特に動物の内臓や肉汁、干物などはプリン体が多いため控えめにしましょう。

ただしプリン体は体内の細胞からもつくられており、食事で摂取するプリン体に由来する尿酸は細胞由来の尿酸の半分程度だといわれています[3]。

そのため現在ではプリン体について以前ほど厳密に制限する必要はないとされています。

とはいえ激痛で知られる痛風や尿路結石を避けるためにも、尿酸値が高めの方はあくまで控えめを心掛けてくださいね。

3-3.節酒

尿酸値を下げるためにはアルコールの摂取量を減らす必要があります。

ビールのようなプリン体を多く含むお酒を控えることは重要ですが、アルコール自体が細胞由来のプリン体を増やし、尿酸の排出を抑制します。

そのため、プリン体を含まないワインやウイスキーなどのお酒やプリン体ゼロをうたうビールであっても、アルコールを摂取すると尿酸値は上がってしまうのです。

毎日飲酒する方の痛風の危険度はそうでない方の2倍にも上り、特にビールを飲む方の危険度が高いことが報告されています[4]。

尿酸値に悪影響の出ない1日の飲酒量の目安は日本酒1合かビール500mL、またはウイスキー60mL(ダブル1杯)程度です[5]。

また週に2日は禁酒日を設けるようにしましょう[5]。

3-4.水分の摂取

尿酸値を下げるためには水分を十分に摂取しましょう。

水分の摂取量が増えることで尿の量が増え、尿酸が排出されやすくなります。

一方で運動などによる発汗や下痢で水分が失われた場合には尿酸値が上がるため注意が必要です。

目安としては1日に2L以上の尿を出せる程度の水分を摂取するようにしましょう[6]。

ただし摂取する水分は水やお茶などとし、肥満の原因となる糖分の多い牛乳やジュースの摂取は控えてください。

またアルコール飲料を水代わりに摂取してはいけません。

3-5.野菜と海藻の摂取

尿酸の排出を促すために野菜や海藻を積極的に摂取しましょう。

尿酸は酸性の液体には溶けにくく、アルカリ性に近づくほど溶けやすい性質があります。

野菜や海藻を多く食べると尿がアルカリ性に傾くため、尿酸が排出されやすくなると同時に尿路結石の生成を防ぎます。

なおプリン体を多く含む食品には尿を酸性に傾かせるものが多いため、そうした食品を摂取する際には野菜や海藻も合わせて摂取するようにしましょう。

3-6.有酸素運動

尿酸値を下げるには有酸素運動が有効です。

有酸素運動には直接尿酸値を下げる効果はありませんが、脂肪を燃焼させて肥満を解消することで尿酸値の低下に寄与します。

同時に高尿酸血症の合併症となりやすい高血圧などの生活習慣病の改善にも有効であるため、無理なく生活に取り入れていきましょう。

しかし激しい運動は尿酸値を上昇させてしまうため、注意が必要です。

激しい運動がどの程度の運動であるかは、それぞれの体力や年齢、運動習慣などによって異なります。

ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動を、少し息が弾む程度から始めてみてください。

また、極力毎日継続して行うようにしましょう。

有酸素運動については以下の記事で詳しく解説しています。

4.高尿酸血症の方は定期的な検査が必要

高尿酸血症と診断された方は、医療機関での定期的な検査が必要です。

高尿酸血症になると生活習慣の改善が必要となりますが、病状や尿酸値の推移、既往歴や合併症などにより服薬治療が行われる場合があります。

薬品の処方だけでなく生活習慣の改善内容についても医師の指示を仰ぐ必要があるため、決して放置せず速やかに医療機関を受診してください。

服薬や生活習慣の改善で尿酸値が下がると服薬治療から離脱できる場合もありますが、絶対に自己判断で服薬を中止してはいけません。

5.尿酸値を下げる方法についてのまとめ

尿酸値は血液中の尿酸の濃度のことで、7.0mg/dLを超えた場合に高尿酸血症と診断されます[7]。

尿酸値が高い状態が続くと痛風や尿路結石など激痛に襲われる病気を発症する恐れがあります。

高尿酸血症は圧倒的に男性に多い生活習慣病で、近年は若年化が進んでいます。

尿酸値は肥満やプリン体を多く含む食品の過剰摂取、飲酒や激しい運動などによって上昇します。

尿酸値を下げるためには肥満の解消が極めて重要とされています。

それ以外にもプリン体を多く含む食品を控える、飲酒量を減らし禁酒日を設ける、水分をしっかり摂取する、野菜や海藻を多く摂る、有酸素運動を行うなどの方法で下げることができます。

高尿酸血症は治療が必要な病気のため、診断された方は速やかに医療機関を受診しましょう。

日々の生活習慣を見直し、尿酸値が上がらないようしっかりコントロールしてくださいね。