「なかなか便秘が良くならない……ツボ押しはどうだろう?」

便秘にお悩みで、これまでにもさまざまなことを実践してきたという方もいらっしゃるでしょう。

便秘には大きく疾患によって物理的に便の通過障害が生じているものと生活習慣やストレスが原因で大腸の機能が低下して生じるものとがあり、後者の場合には生活習慣の改善が有効とされています。

また便秘改善にはツボ押しも効果的です。

体には数百のツボが存在し、刺激することで内臓のはたらきを調整する作用があるとされています。

生活習慣の見直しとともに便秘改善に効果の期待できるツボを刺激すると、さらに効果が高まるかもしれませんね。

そこでこの記事では便秘改善に効果が期待できるツボや押し方、ツボを押す上での注意点、便秘改善のためのポイントについて詳しく解説します。

生活習慣の改善と合わせて取り入れてみてくださいね。

1.便秘の原因と種類

「そもそもどんな状態を便秘っていうんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

便秘の改善方法を知る前に、まずは便秘がどのようなものなのか改めて理解しておきましょう。

「慢性便秘症診断ガイドライン2017」では、便秘を「本来体外へ排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」と定義しています。

また便秘は原因によって大きく2種類に大別されます。

ここでは便秘の原因と種類について解説します。

1-1.機能性便秘

便秘の多くは不規則な生活習慣やストレスなどが原因で大腸や排便に関わる機能が低下することによって生じる「機能性便秘」です。

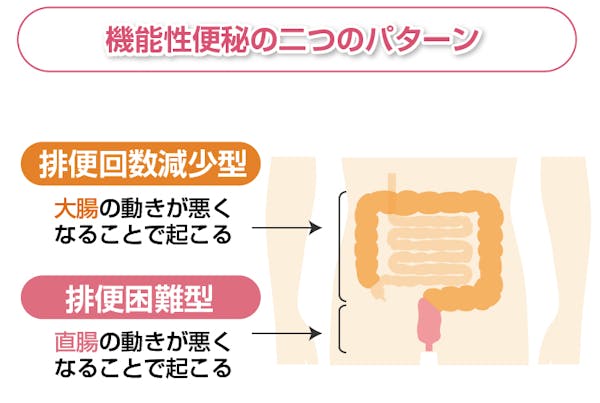

また、機能性便秘はさらに「排便回数減少型」と「排便困難型」とに分かれます。

排便回数減少型は、ストレスや運動不足、無理なダイエットなどによって大腸の動きが低下し、便が硬くなったり肛門の方までうまく運ばれにくかったりする便秘です。

腸管内で便が過剰に溜まってしまい、腹部膨満感や腹痛を伴うこともあります。

一方の排便困難型は、水分の摂取量不足や便を我慢する習慣などによって便意を感じにくくなったり便を出す力が低下したりして生じる便秘です。

スムーズに十分な便を出すことができず、残便感や便の出しにくさなどを感じることもあるのです。

このような機能性便秘の改善には原因となる生活習慣を改善することが重要です。

便秘に悩み不規則な生活習慣やストレスが当てはまると感じる方は、生活習慣の見直しやストレスの解消などを意識してみるといいかもしれませんね。

1-2.器質性便秘

疾患などが原因で物理的に便が通過障害を起こすことで生じる便秘を「器質性便秘」といいます。

器質性便秘の原因には、大腸がんや「潰瘍性大腸炎」「クローン病」などの炎症性疾患、大腸などの手術時に臓器同士がくっついてしまう「癒着」などがあげられます。

そのため器質性便秘の改善には原因となる疾患の治療が必要です。

2.便秘改善の効果が期待できるツボと押し方

器質性便秘では原因となる疾患の治療が必要ですが、機能性便秘は生活習慣を整えることが効果的とされています。

また便秘改善に効果が期待できる「ツボ」を刺激することで、より高い効果が期待できることもあるでしょう。

ここでは便秘改善に効果が期待できるツボと押し方を紹介します。

2-1.手のツボ

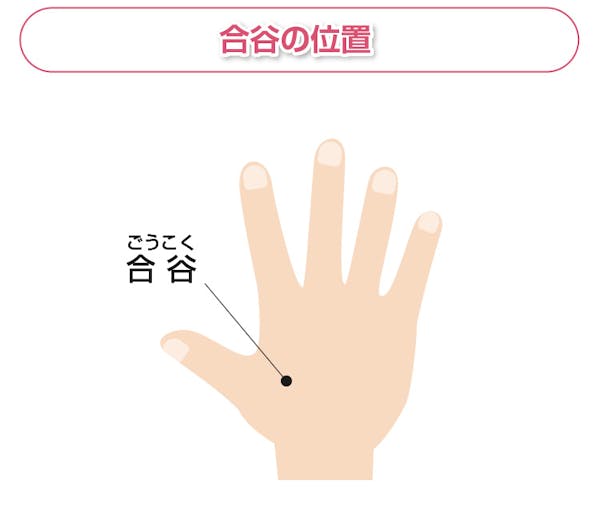

便秘改善に効果が期待され、手に存在するツボの一つに「合谷(ごうこく)」があります。

合谷は手の甲にあり、ちょうど親指の付け根と人差し指の付け根の骨の真ん中に位置します。

合谷を刺激することで緊張しやすい手の筋肉が緩み、リラックス効果が期待できるといわれています。

スムーズな排便を促すためには体をリラックスさせることが重要です。

どのツボにも共通することですが、心地よいと感じる強さでゆっくりと押してみましょう。

強く押したり急に指を離したりすると負担がかかってしまうことがあるため、力を緩めるときもゆっくりと行ってください。

2-2.足のツボ

次に足にある便秘解消に効果が期待できるツボを紹介しましょう。

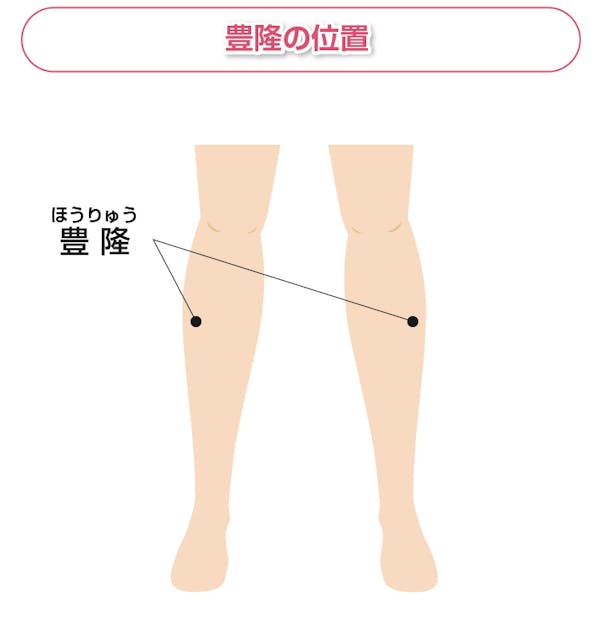

内側と外側のくるぶしを前で結んだ線の中央から膝外側の出っ張った骨とを結んだ中央に位置する「豊隆(ほうりゅう)」というツボがあります。

豊隆は消化管のはたらきを助けるといわれています。

左右両方、もしくは少し痛みやコリがある方を重点的に押してみましょう。

2-3.おなかのツボ

続いておなかにあるツボを紹介します。

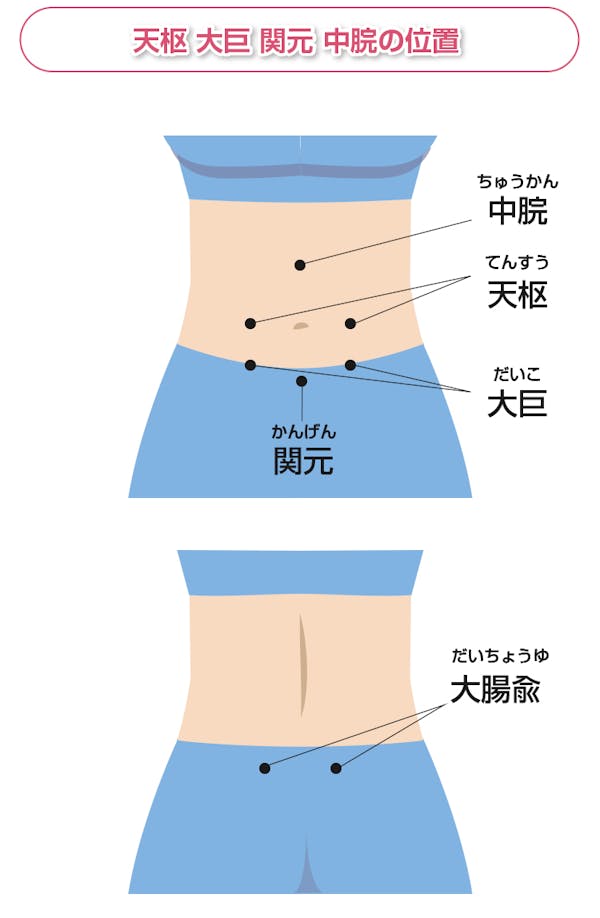

便秘解消に効果が期待できるおなかのツボには、おへそから左右に指3本分外側に位置する「天枢(てんすう)」、天枢の指3本分下に位置する「大巨(だいこ)」おへそから指4本分下に位置する「関元(かんげん)」、みぞおちとおへその中間あたりに位置する「中脘(ちゅうかん)」があります。

これらのツボは、おなか周りの筋肉の緊張を緩ませ、腸も刺激されることで排便を促す効果が期待できるとされています。

ツボを刺激するときは右側から円を描くように、大巨の右側、天枢の右側、中脘、天枢の左側、大巨の左側、関元の順に押しましょう。

3.ツボを押す上での注意点

「ツボってどんなときでも押して大丈夫なの?」

このように疑問に感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここではツボを押す際の注意点を三つ紹介しましょう。

注意点1 病気やけががある場合は行わない

ツボ押しは病気やけががある場合には行わない方が良いとされています。

特に熱がある場合や出血性の病気がある場合、急性の病気を発症し症状が強く出ているときのほかけがをして治っていない部分、皮膚に炎症を起こしている部分などへは行わないようにしましょう。

ご自身の病気や症状がツボ押しを行なって良いかわからないときには医師に相談してください。

注意点2 食後や飲酒時には行わない

ツボを押す際は食後や飲酒時には行わないようにしてください。

食後は食べたものを消化するために胃に血液が集まっている状態です。

このようなときにツボを刺激すると、本来胃に集まるはずの血液が分散し、胃や腸などの消化器に負担がかかってしまいます。

また飲酒後にツボ押しを行うと、血流が良くなって体内のアルコールが全身にまわり、酔いやすくなってしまうこともあるのです。

ツボを押す際は食前や飲酒しない日などに行うようにしましょう。

注意点3 妊娠中は独断で行わない

妊娠中のツボ押しには注意が必要です。

ツボのなかには妊娠中に刺激してはいけないものもあるため、独断でツボ押しをしない方が良いでしょう。

しかし妊娠中にツボ押しができないわけではなく、鍼灸院では妊娠中に刺激してはならない場所に配慮しながら施術が行われています。

妊娠中にツボ押しを希望する場合にはご自身で行わず、医師や鍼灸院などの専門家に相談しましょう。

4.ほかにも意識したい便秘改善のためのポイント

便秘改善のためには規則正しい生活習慣が重要とされています。

食習慣や運動習慣を見直すことで排便のリズムが整いやすくなるのです。

ここでは便秘改善のためのポイントを五つ紹介しましょう。

ポイント1 十分な水分を摂取する

便秘改善には十分な水分摂取が有効です。

十分な水分が摂れていないと便が硬くなり、大腸の中を移動しにくくなってしまうのです。

健康のためには1日当たり2.5Lの水分摂取が必要とされています*1。

しかし水分は食事からも得られるほか体内でも作られるため、飲水量としては一日当たり1.2リットル程度を目安に摂取することが勧められています*1。

また便秘改善のためには朝起きてすぐコップ1杯の水を飲むこともおすすめです。

目覚めに水を飲むことで大腸のぜん 動運動を活発にする効果が期待でき、その後朝食を摂ることで便を出しやすくなるのです。

昼食や夕食の前にも飲むようにするほか、こまめな水分補給を心掛けましょう。

*1 厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」

ポイント2 規則正しい食生活を心掛ける

便秘の改善には規則正しい食習慣も重要です。

食事は1日3食規則正しく食べるようにしましょう。

特に朝食をしっかり食べることは消化管が刺激され排便しやすくなるとされています。

ほかにも偏食や暴飲暴食を控え、食事に食物繊維を多く含む食品を取り入れることも有効です。

ポイント3 適度な運動を行う

便秘の改善には適度な運動を行うことも有効です。

日本人に多い機能性便秘は運動不足に伴う筋力低下によって生じることもあるといわれています。

特に腹筋の筋力低下はいきむ力が低下して便を押し出しにくくなり、便秘になりやすいのです。

そのため便秘の改善には筋力の維持・向上を図る運動を行うことが効果的とされています。

なかでも腹筋運動は腹部の血流を促して腸管のはたらきを高め、排便を促す効果が期待できておすすめです。

またウォーキングやジョギング、水泳などの全身運動も腹筋の筋力を維持するのに役立ちます。

無理のない範囲で行ってみましょう。

便秘に効く体操については、こちらの記事で詳しく解説しています。

便秘を解消する方法とは?取り入れたい生活習慣やおすすめの食べ物

ポイント4 トイレに座る習慣を付ける

便意がなくても、毎日トイレに座る習慣を付けることが大切です。

特に朝食後は食べ物が胃に入ることで排便を促す反射(胃・結腸反射)が起きやすいとされています。

そのため、便が出なくても毎朝同じ時間にトイレに座ってみましょう。

その習慣によって便が出やすくなることもあります。

ポイント5 改善しない場合は医療機関を受診する

便秘が続いてつらいという場合や何日も便が出ないという場合には、医療機関を受診しましょう。

便秘を放置すると溜まった便によって大腸が破れてしまったり便が固まって詰まってしまったりすることもあるのです。

また便に血が混じるという場合や嘔吐、激しい腹痛を伴う場合にはすぐに医療機関を受診してください。

病院はかかりつけ医のほか消化器内科や消化器外科などを受診しましょう。

5.便秘に効くツボや改善のポイントについて まとめ

便秘改善に効果が期待できるツボには手に存在する合谷や足の豊隆、おなかの大巨、天枢、中脘、関元などがあります。

リラックスした状態でゆっくりと刺激してみましょう。

便秘改善のためにはツボ押しだけでなく食習慣の見直しや適度な運動など、規則正しい生活習慣と合わせて行うとより高い効果が期待できるでしょう。

ただし、ツボ押しはけががある場合や食後、飲酒後などは行わないようにしてください。

妊娠中のツボ押しについても医師や鍼灸師などの専門家に相談し、独断で行わないようにしましょう。

また生活習慣を整えるなどの対策を行っても便秘が改善しない場合には、消化器内科などを受診してください。