「どうして便秘になるんだろう……」

「便秘を改善したいけど何をしたらいい?」

便秘の原因や改善策がよく分からずに悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんね。

何日も便通がなかったり便が硬くて出にくかったりすることで不快感が生じる便秘ですが、その原因はさまざまです。

状態によっては検査や治療が必要なケースもありますが、食生活やライフスタイルなどが便秘の原因となっている場合は、生活習慣を見直すことで便秘の改善につながる可能性もあります。

この記事では、便秘の症状や原因に加え、便秘改善のために意識しておきたいポイントなどについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

1.便秘の症状とは

「これって便秘なのかな?」

気になる症状があっても、それが便秘によるものなのかどうかはっきりと分からないこともありますよね。

「慢性便秘症診療ガイドライン2017」では、便秘の定義を「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」としています[1]。

この定義から考えると「便が十分に出せない」かつ「気持ちよく出せない」ということが便秘の症状であるといえるのではないでしょうか。

具体的には、便が十分に出ないことによる「おなかの張り」や「出てもすっきりしない」「便が硬くて出にくい」「便意はあるが便を出すことができない」などの症状が現れると考えられます。

さらに便が出せないこと以外にも、便秘になることでさまざまな症状が現れることがあります。

その一つが「痔」です。

便秘によって硬く出にくくなった便を排出するために強くいきんでしまい、肛門の周囲に負担がかかったり粘膜を傷つけたりすることが痔を引き起こす原因となります。

痔は痛みや出血を伴うため、排便しようとする際に苦痛を感じる方も多いでしょう。

しかし痛みのために便を出すことを我慢すると、便秘がさらに悪化するという悪循環を生み出してしまうのです。

また、便秘によって増殖した腸内の「悪玉菌」から発生した有害物質は、老化を促進したり生活習慣病のリスクを招いたり肌荒れを引き起こしたりします。

腸内細菌の中で一番数が少ないのは悪玉菌ですが、体内の老廃物や毒素を排出するための便が大腸内に滞る、つまり便秘になると悪玉菌が増殖します。

通常、悪玉菌のつくり出した有害物質は便とともに排出されます。

しかし、便秘が長引くことで行き場のなくなった有害物質は腸の内壁を通して体内へ吸収され、血液を介して全身に行きわたってしまうのです。

便秘は排便が困難になるという症状を引き起こすだけではなく、全身に悪影響を及ぼす可能性があるのですね。

[1] 眞部 紀明、春間 賢「シリーズ:診療ガイドライン at a glance 慢性便秘症診療ガイドライン2017」(日本内科学会雑誌2020年109巻2号 254-259)

2.便秘の種類と原因

「便秘の原因にはどんなものがあるんだろう……」

便秘の原因はさまざまで対処法も異なるため、まずは便秘の原因を知ることが大切です。

どのような原因で便秘が起こっているのかが分かれば改善策につなげることができるでしょう。

ここでは、2種類に大別される便秘の種類と原因について詳しく解説します。

2-1.機能性便秘

生活習慣やストレスなどの影響により、大腸の機能が低下、つまり大腸のぜん動運動が正常に起こらないことで便秘が引き起こされます。このような便秘を「機能性便秘」と呼びます。

便秘の多くが、この機能性便秘であるといわれています。

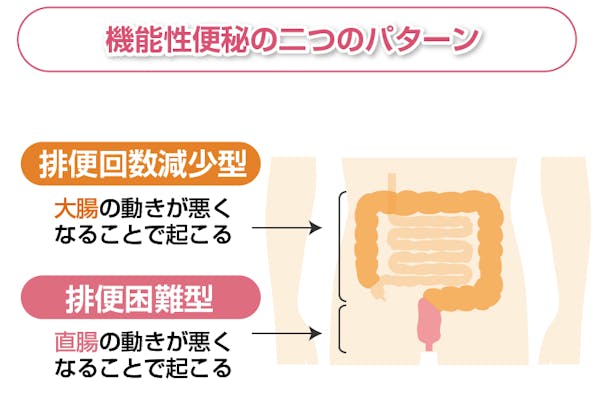

機能性便秘には二つのタイプがあります。

大腸の動きが悪く便が滞ることで腹部の膨満感や腹痛を生じる「排便回数減少型」と、大腸の下部「直腸」に到達した便を十分に排出することが困難で残便感を生じる「排便困難型」です。

排便回数減少型の機能性便秘は便が大腸を通過するのに時間がかかり、硬くなって出づらくなってしまうタイプの便秘です。

野菜不足や欠食の多い不規則な食生活、ダイエットなどによる過度な食事制限、運動不足など偏った生活習慣によって、このタイプの便秘を生じやすくなります。

一方、排便困難型の便秘は、便意を我慢する習慣があったり便が硬かったりした場合に生じる便秘です。

どちらのタイプも生活習慣が大きく関わっているため、思い当たる習慣があるという方は改善を心掛けてみると良いでしょう。

2-2.器質性便秘

器質性便秘は、大腸や小腸などに何らかの病気がある場合に生じる便秘です。

病気により腸に癒着(ゆちゃく)や炎症、瘤(こぶ)などがあると、便がスムーズに移動できず通過障害を引き起こしてしまいます。

器質性便秘では、便秘の原因となっている病気の治療が優先されるため、医療機関の受診が必要です。

3.便秘改善のために意識したい5つのポイント

便秘にも種類がありますが、その多くは生活習慣が関わる機能性便秘です。

そのため、生活習慣を見直すことで便秘の改善につながる可能性も大いにあるでしょう。

ここでは、便秘改善のために意識したい五つのポイントをご紹介します。

ポイント1 水分補給を十分に行う

一つめのポイントは水分を十分に摂ることです。

水分の摂取量が少ないと便が硬くなり、スムーズに排便できません。

こまめに水分補給をすることで、便をやわらかくしたり腸の動きを活発にしたりすることができると考えられています。

ポイント2 適度な運動をする

適度に体を動かすことは腸の動きを促すことにつながります。

腸に刺激を与えて便秘を改善するには、ウォーキングなどの軽い運動でも効果が期待できます。

そのため、ストレッチを行うなど日常生活の中でなるべく体を動かす工夫をしてみましょう。

また、腸の動きを促したり便を押し出したりするために必要な筋肉が腹筋です。

スムーズに便を排出するためにも、無理のない範囲で少しずつ腹筋運動を行ってみるのも良いでしょう。

ポイント3 便意を逃さない

便を出したいと思っても忙しいなどの理由で我慢し、便意が引っ込んでしまったという経験をしたことがある方もいらっしゃるでしょう。

便意を我慢する、つまり便が肛門の直前にある「直腸」まで来ているのに出さないということを繰り返していると、直腸が便意を感じ取る力が弱まり便を排出することが困難になってしまいます。

時間に余裕をもって過ごしトイレにゆっくりと入れる環境をつくるなどして、便を出すタイミングを逃さないようすることが大切です。

ポイント4 生活リズムを整える

生活リズムを整えることは規則正しい排便につながります。

特に食事は腸の動きを活発にさせるため、排便リズムを体に覚えさせるという点で食事時間を決めることもポイントの一つです。

人間は食べ物が胃の中に入ると大腸が動き出す「胃・大腸反射」というシステムを持っています。

そのため、食事を抜いたり不規則な食生活を送ったりしているとこのシステムがうまくはたらかなくなり、排便リズムが崩れてしまうこともあるのです。

実は、この胃・大腸反射がより強くはたらく時間帯は朝であることが分かっています。

つまり、朝食をしっかり食べることは、排便を促す絶好の機会であるといえるのではないでしょうか。

朝食を欠かさず摂るには前日の夕食時間や起床時間なども関わってくるので、生活リズムを整えることが重要だといえるのですね。

ポイント5 極端なダイエットは避ける

ダイエットなど無理な食事制限は、便の量が減少するため便秘の原因となります。

また、食事量の減少により水分が不足し、便通があったとしても硬い便となり排出しづらくなることもあるでしょう

さらに、無理なダイエットがストレスとなり便秘になる可能性もあります。

ストレスは、排便に関わる反射システム(胃・大腸反射、直腸・結腸反射)に乱れが生じる原因の一つです。

そのため、便秘の予防や改善のためには極端なダイエットは避けるべきであるといえるでしょう。

4.便秘の原因や改善のポイントについてのまとめ

「便がすっきり出ない」「おなかが張る」など、便を十分に出せないことにより不快な症状を生じるのが便秘です。

便秘になってしまうと排便が困難になるだけではなく、さまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

便秘には種類がありますが、その多くが主に生活習慣などが影響して起こる「機能性便秘」です。

そのため、生活習慣を見直すことも便秘改善のポイントになるでしょう。

便秘の原因が生活習慣にあると感じたときは、この記事でご紹介したポイントを参考にして、便秘改善策を講じてみてくださいね。