ウォーキングの効果とは?正しいフォームや効果的に行うコツも解説

「ウォーキングにはどんな効果があるんだろう?」

ウォーキングに対し、漠然と健康に良いものだというイメージは抱いていても、具体的にどのような効果があるのかご存じないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ウォーキングは有酸素運動の一種で、さまざまな生活習慣病の予防・改善に効果が認められています。

この記事ではウォーキングの効果を中心に、ウォーキングの定義や正しいフォーム、効果的にウォーキングを行うポイントなどについて詳しく解説します。

ぜひ健康のためにウォーキングに取り組んでみてくださいね。

1.ウォーキングとは

「ウォーキングって、散歩とはどう違うの?」

「そもそもウォーキングってどんなものなんだろう?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ウォーキングとは、健康増進や生活習慣病の予防や改善を目的として、「歩く」という行為を動作の質や強度を考慮して行う運動を指します。

ウォーキングは有酸素運動の一種です。

有酸素運動にはウォーキングの他、ジョギングやサイクリング、水泳、アクアビクス、エアロビクスダンスなどが該当します。

なかでもウォーキングは老若男女を問わず、気軽に始められる運動だといえるでしょう。

ジョギングと異なり常にどちらかの足が地面に着いているので、膝や腰に痛みのある方でもけがをする心配が少なく、始める際の精神的なハードルも低いといえます。

自分に合ったペースのウォーキングを習慣化することを目標に、ウォーキングを始めてみましょう。

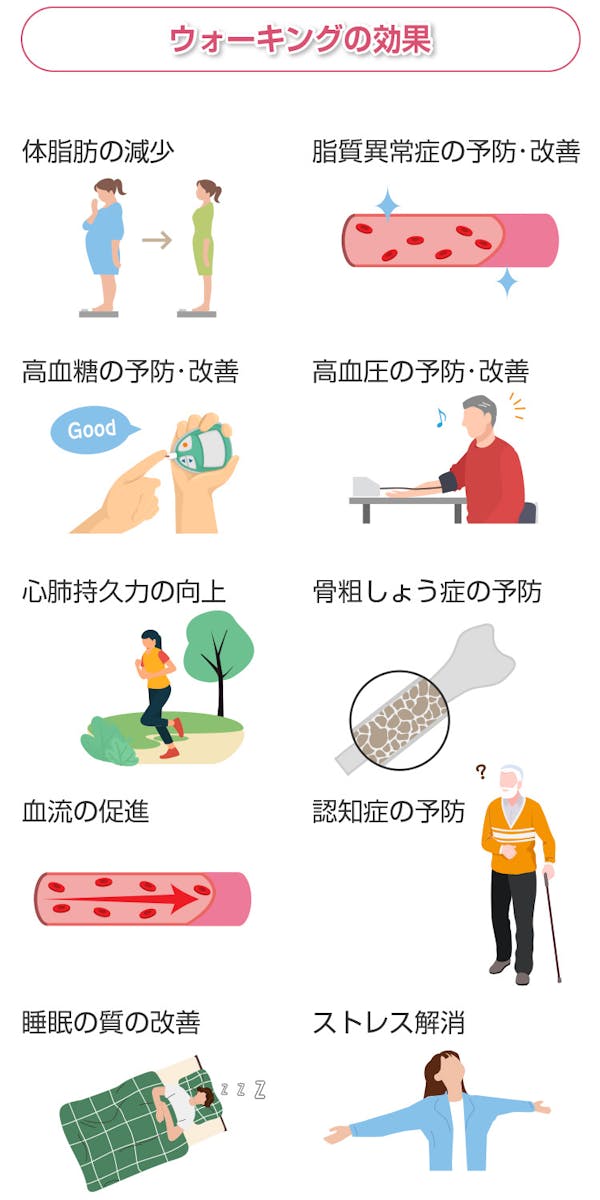

2.ウォーキングの効果

「ウォーキングにはどんな効果があるの?」

ウォーキングにはダイエット効果があることなどは皆さんご存じかもしれません。

しかしその他にも、ウォーキングには驚くほどたくさんの効果があります。

ウォーキングはさまざまな生活習慣病の予防や改善に有効であり、睡眠の質を改善したりストレスを解消したりといった精神的な面にも良い効果をもたらします。

ここでは、ウォーキングの10の効果をご紹介しましょう。

効果1 体脂肪の減少

ウォーキングには、体脂肪の減少効果があります。

ウォーキングは筋肉を動かす際に体内の脂肪をエネルギー源とする有酸素運動の一種です。

そのためウォーキングを行うことで体脂肪が燃焼し、減少につながると考えられるのですね。

長時間継続して行いやすいため、その分消費カロリーが大きくなることも期待できます。

痩せたいと思っていても運動に抵抗感があってなかなかしっかり取り組めていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ウォーキングなら、普段運動の習慣がない方でも比較的取り組みやすいといえます。

まずはウォーキングから始めてみましょう。

効果2 脂質異常症の予防・改善

有酸素運動の一種であるウォーキングは脂質異常症の予防・改善にも効果が認められています。

脂質異常症はいずれも動脈硬化の進行と関係しています。

動脈硬化とは全身の器官に送られる血液が通過する「動脈」という血管の壁が本来のしなやかさを失い、厚く硬くなった状態のことです。

動脈硬化では血管がふさがったり破裂したりしやすくなるため、心臓や脳などさまざまな病気の原因となります。

心筋梗塞や脳梗塞、脳出血などは動脈硬化が原因となって生じる代表的な病気です。

動脈硬化を放置していると命を脅かすさまざまな病気の発症リスクを高めてしまうため、その要因である脂質異常症の段階から予防・改善しておくことが重要なのですね。

有酸素運動であるウォーキングは体内の脂肪をエネルギー源とするため、血中の悪玉コレステロール(LDLコレステロール)や中性脂肪(トリグリセリド)の減少効果が期待できます。

また善玉コレステロール(HDLコレステロール)の減少は運動不足によって起こると考えられており、ウォーキングを通じて運動不足を解消すればHDLコレステロールの増加にもつながる可能性があります。

なお、脂質異常症の改善には少なくとも週3日、できれば毎日、中強度以上の有酸素運動を合計30分以上行うことが推奨されています[1]。

中強度以上の運動とは、通常速度のウォーキングに相当する強度の運動です。

つまり毎日30分間のウォーキングを行うことで脂質異常症の改善効果が期待できるのですね。

30分続けてウォーキングを行うことが難しい場合、10分間を3回に分けて行うなど合計で30分以上になれば良いといわれています[1]。

なお、すぐに改善の効果が出るわけではありませんので、数カ月以上長期的に取り組むことが必要です。

できる範囲でウォーキングを続けてみましょう。

効果3 高血糖の予防・改善

有酸素運動であるウォーキングは高血糖の予防・改善にも効果が期待できます。

高血糖を放置していると糖尿病につながります。

糖尿病は高血糖が慢性的に続く病気で、放置していると目や腎臓、神経などに合併症を引き起こしてしまいます。

また高血糖は動脈硬化進行の要因としても知られています。

高血糖や糖尿病には自覚症状があまりありませんが、しっかりと予防・改善しておくことが重要なのです。

有酸素運動はエネルギー源の一つとして血糖を消費するため、高血糖の改善に有効だと考えられています。

なお糖尿病の運動療法としては週に3回以上、合計して150分以上の有酸素運動を行うことが推奨されています[2]。

1回当たり20分以上、「ややきつい」と感じられる程度の運動が勧められています[2]。

ウォーキングでは時速4.0kmを目安とし、慣れてきたらさらに速いペースを目指すと良いでしょう[2]。

また日を空けて週に2、3回程度の筋トレを併せて行うこともポイントです[2]。

効果4 高血圧の予防・改善

ウォーキングのような有酸素運動は高血圧の予防・改善にも効果があるとされています。

高血圧は動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞、脳出血などのさまざまな病気を引き越こします。

日本人のうち約4,000万人が該当するといわれ[3]、非常に身近なものですが命を危険にさらす病気を招くため予防や改善が重視されています。

有酸素運動は「血管内皮機能」を改善し、血圧を下げる効果があるといわれています。

なお高血圧を改善するための運動療法としては、30分以上の「ややきつい」と感じる程度の有酸素運動を定期的に、できれば毎日行うことが推奨されています[4]。

30分続けて運動するのが難しい場合は、1回につき10分以上続けて行い、合計して1日40分以上になるように行っても構いません[4]。

高血圧を指摘されている方などはウォーキングを通じてしっかり有酸素運動の習慣を身に付けておきましょう。

[3] 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019・2025 」

効果5 心肺持久力の向上

ウォーキングなどの運動強度の低い運動を長時間行うことは心肺持久力の向上にも効果的です。

心肺持久力とは「全身持久力」とも呼ばれる心臓や肺の機能に依存する体のスタミナや粘り強さのことです。

心肺持久力は筋力や瞬発力、柔軟性などと並ぶ基本的な運動能力の一つに数えられています。

心肺持久力を高めるためには、低めの運動強度の運動を可能な限り長い時間行うこと、最大酸素摂取量の40%以上を確保することが必要だとされており、全身を使う有酸素運動が勧められています[5]。

ウォーキングは気軽に始められますが、実は全身の筋肉を使う運動の一つです。

呼吸を意識してウォーキングに取り組めば、心肺持久力を高め、全身の持久力を向上させることができるといえるでしょう。

また心肺持久力が高まれば長時間運動を続けられるようになるので、生活習慣病の予防にもつながると考えられています。

効果6 骨粗しょう症の予防

ウォーキングなどの運動には骨粗しょう症の予防効果が期待できます。

骨粗しょう症予防のためには、カルシウムの摂取と体内でのビタミンD合成を促すための日光浴、ウォーキングや筋トレなどの骨に刺激が加わる運動を実施することが重要だとされています。

骨に対して縦方向に物理的な刺激を与えると、微量の電流が骨に伝わり、骨が強くなるといわれています。

ウォーキングのような重力がかかる運動は骨に刺激を加えるため、骨を強くすると考えられるのです。

またダンベルを持ってウォーキングを行う「ダンベルウォーキング」も効果的だといわれています。

寝たきりになってしまわないために、自分に合った負荷でウォーキングを続けていきましょう。

効果7 血流の促進

ウォーキングには血流を促進し血行を改善する効果も期待できます。

血管は心臓から全身の器官に送られる血液が通過する動脈と、全身の器官から心臓に戻る血液が通過する「静脈」に分けられます。

ふくらはぎは重力に逆らって足の静脈の血液を心臓に戻すためのポンプのような役割をしており、「第二の心臓」とも呼ばれています。

ウォーキングによってふくらはぎを動かすことで下半身から上半身に血液を戻すはたらきを向上させ、全身の血行を改善することができると考えられるのです。

なお、血行を改善すると冷えやむくみにも効果があるといわれています。

これらのお悩みがある方はぜひウォーキングに取り組んでみましょう。

効果8 認知症の予防

ウォーキングは認知症の予防にもつながると考えられています。

高齢者は寝たきりになると認知症になりやすいといわれていますが、反対によく歩く方は認知症になりにくいことが研究の結果から明らかになっています[7]。

脳が正常にはたらくためには、十分な血液が絶えず供給されている必要があります。

しかし高齢者やアルツハイマー型認知症の患者では、脳の大脳皮質や海馬など、記憶などを司る部分で血流の低下が見られます。

ラットでの研究から、ウォーキングは脳の血流に影響するアセチルコリンという物質を増やし、血流を増加させるのではないかと考えられています。

歩くという基本的な動作で認知症を予防できるなら、ぜひ習慣的に行っておきたいものですよね。

効果9 睡眠の質の改善

ウォーキングなど、適度に体を動かす運動は睡眠の質を高めることにもつながると考えられます。

運動をした後は寝付きが良い、と感じたことのある方もいらっしゃるかもしれませんね。

国内外のさまざまな研究で、運動の習慣がある方には不眠が少ないことが指摘されています[8]。

習慣的な運動は寝付きの良さと深い眠りをもたらすといわれているのです。

特に睡眠の維持において、習慣的な運動は効果的だと考えられています。

質の高い睡眠を確保したい場合、夕方から夜、就寝の3時間くらい前に軽い運動を行うことが勧められています[8]。

眠気は脳の温度が低下するときに出現しやすいため、一度体を動かして脳の温度を上げておくことで、眠気が訪れやすくなり快眠が得られるのです。

激しい運動はかえって眠りの妨げとなるので、ウォーキングのように気軽に行える運動はぴったりだといえるでしょう。

効果10 ストレス解消

ウォーキングのように外で行う運動はストレスの解消にも効果的だと考えられます。

日の光を浴びると脳内で「セロトニン」という物質が分泌されます。

セロトニンは精神安定剤と似た構造をしており、精神の安定や安心感をもたらすとされています。

セロトニンが不足していると慢性的なストレスや疲労、イライラを感じたり、向上心や仕事などへの意欲が低下したりしやすくなるといわれているのです。

普段あまり日光を浴びる習慣がないという方は、ウォーキングを行って日の光を浴びるよう心掛けましょう。

風景を眺め、風を感じながらウォーキングを行うこと自体も気分転換として有効だと考えられますよ。

なお、セロトニンの分泌を促すためには朝起きてすぐのウォーキングがおすすめです。

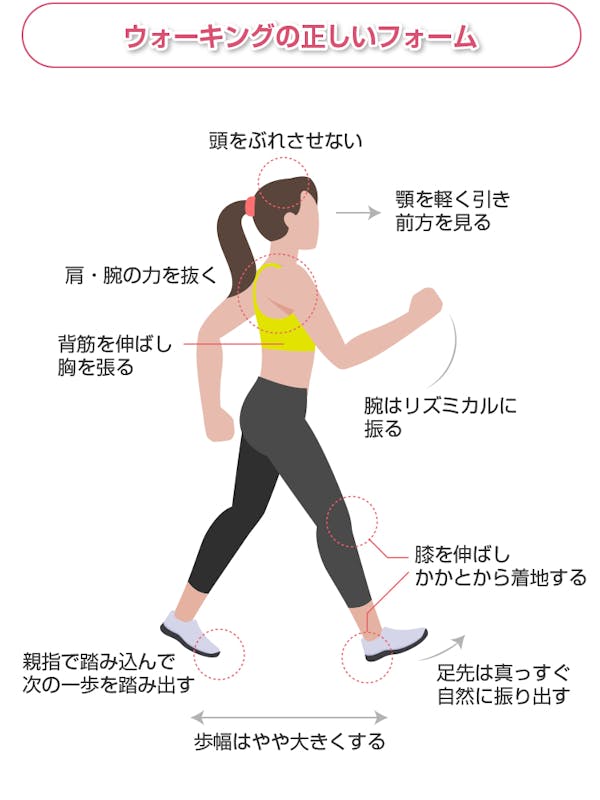

3.ウォーキングの正しいフォーム

「ウォーキングをするときにはどんな姿勢を意識すれば良いんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

フォームが崩れていると十分な効果を得られなかったり、足腰を痛めたりしてしまう恐れがあります。

ウォーキングの効果を存分に得るためにも、正しいフォームでウォーキングを行いたいものですよね。

ここでは、ウォーキングの正しいフォームをご紹介しましょう。

ウォーキングの際は頭がぶれてしまわないよう注意しましょう。

顎を軽く引き、背筋を伸ばして胸を張り、真っすぐに前を見つめて足を進めます。

親指で踏み込むようにして踏み出し、膝を伸ばしてかかとから着地します。

足先は真っすぐ、自然に振り出すよう心掛けましょう。

また歩幅はやや大きめを心掛けましょう。

肩や腕の力は抜き、腕はリズミカルに振ります。

慣れるまではスピードを意識せず正しい姿勢を保つことを意識するのが重要ですよ。

またウォーキングは酸素を消費する有酸素運動の一種であるため、スムーズな呼吸で全身に酸素を送り込めば、より大きな効果が期待できます。

吸うことより吐くことを意識すれば、肺が自然と酸素を取り込むといわれています。

正しい姿勢でリラックスして歩き、規則正しい呼吸を心掛けましょう。

4.ウォーキングを効果的に行うコツ

「ウォーキングを行う上で注意した方が良いことはあるのかな?」

「どうしたらよりウォーキングの効果を高められるんだろう?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

けがや体調不良を避け、ウォーキングの効果を存分に得るためにはいくつか心掛けておいた方が良い点があります。

ここでは、ウォーキングを効果的に行うコツを八つご紹介しましょう。

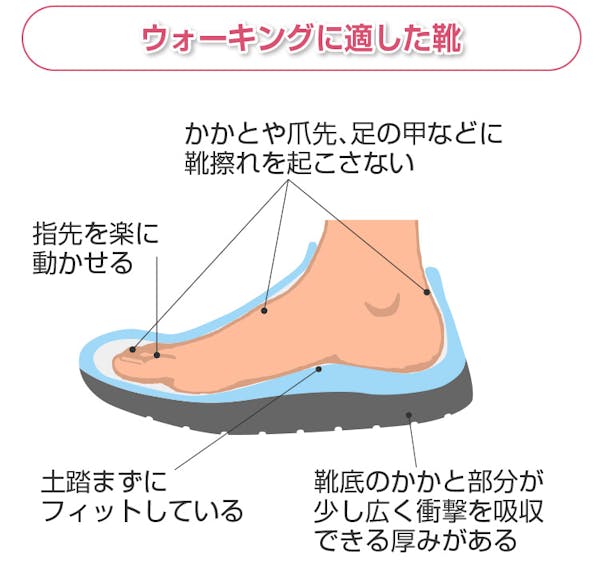

コツ1 ウォーキングに適した靴を履く

ウォーキングの際はウォーキングに適した靴を履くようにしましょう。

「普通のスニーカーでも大丈夫だよね」

このようにお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、スニーカーとウォーキングに適した靴は異なります。

歩くのに適していない靴でウォーキングを行うと靴擦れを起こしたり、けがをしたりしてしまう恐れがあるので注意しましょう。

ウォーキングの際は、かかとがしっかりしていて余裕をもって指先を動かせる靴を選ぶことがポイントです。

また靴の内側が土踏まずにフィットしていること、靴底のかかと部分が少し広がっていて衝撃を吸収できる十分な厚みがあることも重要です。

かかとや爪先、足の甲などに靴擦れを起こしそうな箇所がないかもチェックしてくださいね。

コツ2 ウォーキングに適した服装をする

ウォーキングに適した服装をすることも重要です。

体温調節や紫外線予防などができる動きやすい服装で安全なウォーキングを行いましょう。

トップスは服と体の間に熱がこもらない通気性の良いものを選びましょう。

通気性が良い服は汗を吸っても乾きやすいので、体が冷えたりウェアが肌にまとわりついて不快に感じたりすることを防げます。

パンツはショートパンツ、ハーフパンツ、ロングパンツのなかから気温に合わせて選びましょう。

パンツも吸汗性と速乾性のあるものがおすすめです。

またウォーキングの際は靴下も重要です。

自分の足のサイズに合ったものをしっかりと選びましょう。

靴の中で足が滑ると疲労の原因になってしまうので、足裏に滑り止め加工がされているものを選ぶのも良いでしょう。

コツ3 1日8,000歩を目指す

「1日にどれくらいウォーキングをすれば良いんだろう?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

脂質異常症や糖尿病、高血圧などの生活習慣病の改善を目的とする場合、それぞれ必要な運動量が定められているのでそれを目標として取り組むことが推奨されます。

またダイエットを目的として取り組む場合はウォーキングによって消費できるカロリーを目安として取り組むと良いでしょう。

ウォーキングによる消費カロリーは歩く速さや実施した時間、実施する人の体重によって異なります。

こうした目的がなく、健康のためにウォーキングを行おうと思っている方は1日8,000歩を目安とすると良いでしょう[9]。

厚生労働省は健康寿命を延ばすため、体を動かす機会を増やすことを推奨しています。

少しでも長く健康な日々を送りたいものですよね。

まだ若く、老後の健康状態について想像しにくいという方もいらっしゃるかもしれませんが、若いうちから体を動かす習慣を身に付けておくようにしましょう。

スマートフォンにはアプリで歩数計の機能が付いているものも多いので、この機能を活用してご自分の歩数を把握・記録しておくと良いでしょう。

コツ4 歩幅や速度を意識する

ウォーキングを行う際は歩幅や速度を意識すると良いでしょう。

歩幅は普段の歩幅より広く取ることを意識してください。

またウォーキングによる消費カロリーは歩くスピードが速ければ速いほど大きくなるので、体脂肪の減少を目標とする場合は一定以上の速度を意識することが重要になります。

生活習慣病の改善を目的とする場合も理想的な運動強度が定められているのでそれに従って速度を調節するようにしましょう。

コツ5 適度に水分補給を行う

ウォーキングを行う際は適度に水分を補給することを心掛けましょう。

ヒトの体の約60%は水分が占めており、そのうち5%が失われただけで脱水や熱中症などの症状が現れます[10]。

ヒトの体にとって水分は非常に重要なのです。

ヒトの体は1日に尿や便で1.6L、呼吸や汗で0.9 Lの水分を排出します[10]。

そのため1日に必要とする水分は2.5Lだといわれています[10]。

食事から1.0Lの水分が摂取でき、体内で0.3Lの水分がつくられるため、飲み水として摂取が必要なのは1.2Lです[10]。

ただし運動をしたり、暑い環境で過ごしたりしていると汗をかいて多くの水分が失われるため、その分多くの水分を摂る必要があると考えられます。

喉の渇きはすでに脱水症状が始まっている証拠ともいわれているので、ウォーキング中もこまめな水分補給を心掛けましょう。

コツ6 前後にストレッチを行う

ウォーキングの前後にはストレッチを行うことがおすすめです。

ストレッチとは筋肉や関節の柔軟性を高めることを目的とした運動のことです。

ウォーキング前のストレッチには、体を温めてエネルギー代謝を高めたり、けがを予防したりする効果が期待できます。

またウォーキング後のストレッチは疲労回復や柔軟性の向上につながります。

ストレッチはある方向に関節を動かしながら筋肉を縮めたり伸ばしたりする「動的ストレッチ」と、一定方向にゆっくりと筋肉を伸ばしてその状態でしばらく静止する「静的ストレッチ」に分けられます。

ウォーキング前のウォーミングアップには動的ストレッチ、ウォーキング後のクーリングダウンには静的ストレッチがおすすめです。

けがを防いで毎日効果的なウォーキングを続けるために、しっかりとストレッチも行っておきましょう。

コツ7 ダイエット目的の場合は筋トレも併せて行う

「ダイエットのためにウォーキングを始めたい……」

このようにお考えの方には、筋トレも併せて行うことをおすすめします。

ウォーキングなどの有酸素運動には体脂肪の燃焼効果があり、ダイエットには欠かせないものだといえます。

しかし有酸素運動と食事制限だけのダイエットを続けていると、除脂肪量(脂肪を除いた組織の量)が減少し、基礎代謝が低下するといわれています。

基礎代謝は体格、特に筋肉に代表される除脂肪量の影響を受け、筋肉が減るとそれに伴って低下してしまいます。

有酸素運動と食事制限だけを行っていると除脂肪量が低下し、結果として消費カロリーが減ってしまうと考えられるのですね。

また有酸素運動だけを長期的に行っていると、体がエネルギーの浪費を防ごうとして脂肪をため込みやすくなるともいわれています。

有酸素運動だけを続けて痩せにくい体になってしまう事態を防ぐためには、筋トレを行うことで筋肉量を維持し、基礎代謝を高めることが重要です。

筋トレは筋肉量を増やし基礎代謝を高めるだけでなく、体脂肪の分解を促進する成長ホルモンの分泌を促す効果も持っています。

筋トレのような激しい運動を行うと、刺激を受けた脳は成長ホルモンを分泌します。

この成長ホルモンには骨や筋肉に作用して発達を促したり疲労した筋肉の回復を早めたりする他、脂肪の分解を促す強い作用があるのです。

このため、筋トレを行うことで脂肪の燃焼を促すこともできると考えられます。

なお有酸素運動を先に行うと筋トレ後の成長ホルモンの分泌が抑えられてしまうことが分かっているので、筋トレと有酸素運動を同日に行う場合は筋トレを先に実施するようにしましょう[12]。

[12] 横浜市スポーツ医科学センター「肥満と減量(理論編) 知っておきたい肥満と減量の基礎知識 【理論3】減量に筋力トレーニングが必要な理由」

コツ8 無理はしない

ウォーキングなど、運動はできれば継続的に行いたいものです。

しかし無理に運動するとかえって体に負担をかけてしまう恐れがあります。

体調の悪い日は無理をせず、ウォーキングは中止するようにしましょう。

具体的には、以下のような点に注意が必要です。

【運動開始前のセルフチェックリスト】

- 足腰の痛みが強い

- 熱がある

- 体がだるい

- 吐き気がある、気分が悪い

- 頭痛や目まいがする

- 耳鳴りがする

- 過労気味で体調が悪い

- 睡眠不足で体調が悪い

- 食欲がない

- 二日酔いで体調が悪い

- 下痢や便秘をして腹痛がある

- 少し動いただけで息切れや動悸(どうき)がする

- 咳やたんが出て、風邪気味である

- 胸が痛い

- (夏季)熱中症警戒アラートが出ている

厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」をもとに執筆者作成

ウォーキングを始める前に、一つでも当てはまるものがあればその日のウォーキングはお休みしましょう。

またウォーキング中に体調が悪いと感じた場合もすぐに中止し、周りの方に助けを求めたり、病院を受診したりするようにしましょう。

特に脂質異常症や糖尿病、高血圧などの生活習慣病のある方は健康な方と比べてけがや心臓・血管の病気を発症するリスクが高いといわれています。

予防のために、健康に不安のある方はまずは医師に相談してメディカルチェックを受け、ウォーキングを行っても問題がないことを確認しておくと良いでしょう。

5.ウォーキングの効果についてのまとめ

有酸素運動の一種であるウォーキングには、体脂肪の減少や脂質異常症・高血糖・高血圧の予防・改善といった効果があります。

また心肺持久力の向上、骨粗しょう症の予防、血流の促進、認知症の予防といった効果も期待できます。

さらに睡眠の質を改善し、ストレスを解消するといった精神面にも良い効果をもたらしてくれます。

ウォーキングは老若男女が気軽に取り組め、非常にたくさんの心身への効果がある運動なのですね。

ウォーキングを行う際は正しいフォームを意識し、ウォーキングに適した靴や服装で取り組むことが重要です。

健康の増進を目的とする場合は1日8,000歩を目標に取り組み、歩幅や速度を意識しましょう[13]。

また適度に水分を補給し、ウォーキングの前後にストレッチを行うこともポイントです。

ダイエットを目的とする場合は筋トレも併せて行ってくださいね。

目標がなんであれ、ウォーキングを行う際に無理は禁物です。

自分に合ったペースで取り組みましょう。