「脳梗塞ってどんな病気?」

「脳梗塞はどうすれば予防できる?」

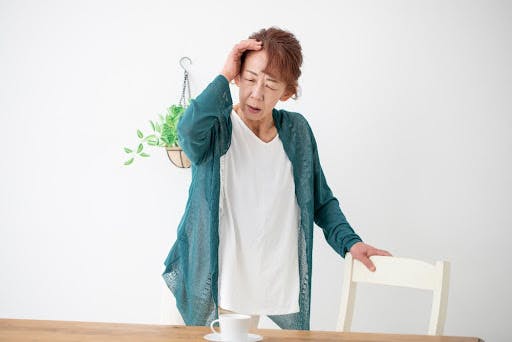

急に発作が出て倒れたり、半身不随など重大な後遺症が残ったりするイメージが強い脳梗塞。

日常生活に大きな支障が出ることも多く、できることなら回避したいと思う方も多いのではないでしょうか。

脳梗塞は動脈硬化が進行した結果として起こる病気です。

そのため、普段から血管にやさしい生活習慣を心掛けておくことが予防の鍵とされています。

この記事では、脳梗塞の原因や前兆、予防するためのポイントを詳しく紹介します。

1.脳梗塞とは?

そもそも、脳梗塞とはどのような病気なのでしょうか。ここでは、脳梗塞について分かりやすく説明していきます。

1-1.日本人の死因第3位を占める「脳卒中」の一つ

脳梗塞は、「脳卒中」という病気の一種です。

脳卒中とは、さまざまな要因で脳の動脈硬化が進み、脳の血管が詰まったり破れたりする病気の総称とされています。

脳卒中は日本の死因で第3位を占めており、日本人にとっては関わりが深い病気です。

脳卒中のなかにも種類があり、脳の血管が破れることで起こる「脳出血」、脳血管にできた動脈瘤が破裂して起こる「くも膜下出血」、脳の血管が詰まることで起こる「脳梗塞」の3種類に分かれます。

近年では、降圧剤の開発などによって血圧がコントロールしやすくなり、脳出血が起こる割合が低くなっています。その分脳梗塞が起こる割合が高くなっており、近年は脳卒中の75%を脳梗塞が占めています [1]。

1-2.脳細胞に栄養や酸素が行きわたらなくなる

ひとたび脳梗塞が起こると、脳の細胞に必要な栄養や酸素が行きわたらなくなります。

その影響で脳細胞が部分的に死滅して、以下のような症状がみられることがあります。

- 運動障害(半身麻痺)

- 感覚障害(しびれるなど)

- 嚥下障害(食べ物が飲みこみにくくなる)

- 失行(運動障害がないにもかかわらず、服を着るなどの日常動作ができない)

- 失認(自分やものの状態を認識しにくくなる)

- 同名半盲(右か左のどちらかしか見えなくなる)

- 意識障害

脳梗塞をはじめとする脳卒中は後遺症が残るケースも多く、年代を問わず寝たきりになるリスクもあります。

脳梗塞は脳の血管で動脈硬化が進行した場合に多く見られるため、日々の生活習慣を見直すことも大切です。

脳梗塞の症状について、詳しくは以下の記事で紹介しています。

2.脳梗塞の三つのタイプ

脳梗塞は、原因によってさらに3タイプに分けられます。

ここでは、脳梗塞のタイプと特徴について解説します。

2-1.ラクナ梗塞

ラクナ梗塞は、脳梗塞のなかでも、脳の細い血管の動脈硬化が原因となって引き起こされるタイプで、脳内小動脈病変が原因とされています。

ラクナ梗塞では手術が必要になることは少なく、抗血栓薬や脳保護薬といった投薬による内科的治療が基本です。

発症後4~5時間以内であれば血栓溶解剤が使えるため、異変を感じたらすぐに医療機関を受診することが重要とされています。

脳細胞が壊死する範囲が比較的小さく、目立った症状が出ないこともあります。

これを「無症候性脳梗塞」といい、脳のCTなどの検査で偶然発見されるケースも珍しくありません。

ただし、脳内のさまざまな場所で再発を繰り返すと言語障害や嚥下障害の原因になることもあるため、油断は禁物です。

2-2.アテローム血栓性脳梗塞

アテローム血栓性脳梗塞は、太い血管の動脈硬化が原因で引き起こされるタイプです。

血管の内側に「プラーク」と呼ばれる塊ができることで起こる脳梗塞の総称です。

比較的大きな動脈内で起こるとされています。

血管は徐々に狭くなっていく特徴があり、脳梗塞になる前に脱力感や片麻痺、言葉が思うように出てこないといった「一過性脳虚血発作(TIA)」と呼ばれる症状が先に出ることもあります。

TIAが出るのは全体の20~30%とされていますが、脳梗塞に至った後も徐々に進行することもみられます[2]。

アテローム血栓性脳梗塞では、血栓溶解療法や内科的な治療だけでなく、血管内治療などが行われることもあります。

早期に治療を行うことで脳のダメージを抑えることが期待できるため、脳梗塞が疑われるような症状がある際には速やかに受診することが必要です。

また、加齢に加えて高血圧や脂質異常症などの生活習慣病や、喫煙習慣なども挙げられます。

普段の生活習慣の積み重ねが原因で起こるケースも多いため、リスクが高い習慣がないかチェックしておくことも重要です。

2-3.心原性脳塞栓症

心原性脳塞栓症は、心疾患によって心臓にできた血栓が脳へ運ばれることで起こる脳梗塞です。

心房細動などの不整脈(脈拍が不規則に乱れること)が起こって心臓の動きが悪くなり、血流が滞ることで血栓ができやすくなります。

こうしてできた血栓が脳へ塞栓として運ばれて詰まり、脳梗塞を起こすことが原因です。

心原性脳塞栓症は脳梗塞の15~20%を占め、60歳以上の方で発症しやすいとされています[3]。

前触れもなく突然発症し、梗塞が起こる範囲が広いことが特徴です。

明らかな麻痺や意識障害といった深刻な症状が起こりやすく、再発の可能性が高いだけでなく、死に至るケースもある危険な病気として知られています。

3.脳梗塞の原因

脳梗塞の発症は日常生活に支障が出るだけでなく、場合によっては命に関わる重大なケースもみられます。

脳梗塞を予防するには、発症の引き金になる危険因子をできるだけ取り除いておくことが重要です。

脳梗塞の危険因子として、以下の三つが挙げられます。

3-1.高血圧

血圧が高い状態で推移する高血圧は、脳梗塞の危険因子として代表的な症状です。

脳出血との共通の危険因子ともされており、血圧を正常値で管理することは脳血管疾患の予防に役立つことが分かります。

血圧が高いほど脳卒中の発症率が高くなります。

高血圧と言われるのは、診察室で計測した血圧が140/90mmHg以上です。

この数値を超えていたり、超えていなかったとしても別の基礎疾患などがある高リスク群とされる方は、130/80mmHg未満に下げることを目標として、降圧薬など内服治療でコントロールすることが強く推奨されています[4]。

糖尿病などの持病がある場合は、より厳格に目標を設定することも必要です。

また、持病の種類によって推奨される降圧薬も違うため、専門医のもとで適切に血圧管理することが求められます。

3-2.糖尿病

生活習慣病として広く知られる糖尿病も危険因子の一つです。

糖尿病は虚血性脳卒中の発症リスクを2.27倍、出血性脳卒中のリスクを1.56倍高めるとされています。

また、糖尿病がある方の場合、脳卒中発症の危険度は男性よりも女性の方が27%高いことが報告されています[5]。

ただ、低血糖症状が増加するほど血糖値を下げ過ぎてしまうと、脳卒中のリスクが減らず、死亡率が上昇するといった研究結果も示されています。

糖尿病の治療は必ず専門医やスタッフのもとで行い、適切な血糖コントロールを継続することが重要です。

3-3.脂質異常症

脂質異常症のなかでも、特に高コレステロール血症は脳梗塞の危険因子と考えられています。

*総コレステロールが1mmol/L(38.7mg/dL)増えると、脳梗塞の発症が25%増加するとの研究結果も出ています。

*また、総コレステロールが増加するとアテローム血栓性脳梗塞の発症リスクが高くなるとされています[6]。

さらに、総コレステロール240mg/dL以上、LDLコレステロール160mg/dL以上、中性脂肪150mg/dL以上を示す場合、脳梗塞を発症するリスクが上昇することも報告されています。

コレステロールだけでなく、日頃からさまざまな血中脂質の数値にも気を配っておくことが必要です。

4.脳梗塞の前兆

脳梗塞が起こる前の兆候はほとんどなく、突然症状が現れることが多いとされています。

なぜ、脳梗塞は突然起こるのでしょうか。

4-1.脳梗塞は突然起こるケースが多い

脳梗塞が突然起こるとされている理由は、脳梗塞の原因となる動脈硬化の特性によるものです。

動脈硬化には明らかな自覚症状がなく、徐々に進行していく性質があります。

そのため、本人が気づかないうちに血管内にプラークができて血流を遮り、脳梗塞を起こしてしまうのです。

また、突然プラークが破裂して血管を塞ぐ場合もあり、つい先ほどまで健康そうに見えていた方が急に脳梗塞となるケースも少なくありません。

脳や血管の状態はCTなどの検査で見ることもできますが、何かしらの自覚症状がなければ受ける機会がない検査がほとんどです。

そのため、突然起こる脳梗塞を回避するには、普段から動脈硬化の予防・改善を目指す必要があります。

4-2.脳梗塞の前兆にみられる症状

脳梗塞の発作が起こる直前に、前兆としてTIAを起こすことがあります。

そのほか手足のしびれ、思うように力が入らない、舌がもつれるといった身体的な症状に加え、言葉が出てこない、めまいがする、目の前が急に暗くなるといった症状がみられることもあります。

これらの症状は、動脈硬化が進行する過程で作られるプラークが血流を悪化させることによって起こるものです。

症状がみられたら、すぐに医療機関で検査を受けてください。

脳梗塞は、症状が出てからできるだけ早く治療を開始することが重要です。より効果的な治療を選択するためにも、スピーディな相談・受診を心掛けましょう。

5.脳梗塞の予防方法

脳梗塞は知らないうちに進行しており、ある日突然症状が出ることも多い危険な病気です。

脳梗塞を予防するには、動脈硬化の進行を抑え、血栓ができるのを防ぐことが重要とされています。

まずは日常生活のなかで血栓ができやすい習慣を見直し、動脈硬化のリスクを下げることが必要です。

ここでは、動脈硬化や脳梗塞のリスクを減らすポイントを6つ紹介します。

5-1.禁煙をする

喫煙習慣がある方は、禁煙を始めてみるのがおすすめです。

*喫煙は、脳梗塞や動脈硬化に限らず、さまざまな病気のリスクを上げる要因になります。

*まずは本数を減らすことから始め、最終的に禁煙までできることを目標にしましょう。

近年では禁煙外来も多く開設されており、禁煙補助薬などを併用しながら医師と二人三脚で禁煙が目指せます。

自分一人では挫折しそうだと感じる方は、禁煙外来があるクリニックを探してみてください。

5-2.適切な体重を維持する

自分の適正体重を維持することも重要です。肥満は喫煙と同じく、さまざまな病気のリスクを上げるため、適切な体重を維持するようにしましょう。

自分の適切な体重を知るには「BMI(ボディ・マス・インデックス、体格指数)」と呼ばれる指標をもとにして計算するのが便利です。

BMIは肥満度を表す指標として国際的に用いられており、以下のような計算式で計算できます。

[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]

※身長の単位は「cm」ではなく「m」です。例えば、身長160cmの方は1.6mで計算します。

日本肥満学会が定めた基準によると、BMIが25以上の場合は「肥満」と判定されます。

BMI25以上では高血圧や糖尿病、脂質異常症のリスクが2倍以上になるため、脳梗塞の危険因子とされる病気のリスクがさらに上がることが分かります[7]。

また、標準体重はBMIが22になるときのことで、以下のような計算式に置き換えて計算できます[7]。

標準体重=[身長(m)の2乗]×22

例えば、身長160cmの方の場合は、1.6×1.6×22=56.32≒56kg前後が標準体重です。自分の適切な体重を把握し、できるだけ近い体重で維持できるようにしてみてください。すでにBMIが25以上ある方は、まずは25を切ることを目標にして徐々に減量していきましょう。

5-3.食事方法を工夫する

前述の標準体重を維持するためにも、毎日の食事内容にも注意します。

食事は腹八分目にとどめ、1日30品目を目指してさまざまな食材を摂ることが大切です。

脂質異常症の原因になりやすい脂っこい食事や、高血圧の原因になりやすい味の濃い食事はできるだけ避けましょう。

代わりに、緑黄色野菜や大豆、海藻、きのこ類といった食物繊維などの栄養が豊富な食材を意識して摂ってみてください。

また、イワシやサバなど青魚に含まれる魚油は質が良く、動脈硬化を予防したい方にとってはうれしい食材です。

ただし、質が良くても脂は脂なので、食べ過ぎるとカロリーオーバーになるので注意しましょう。

食習慣で気を付けたいのが、間食や夜食です。

どんなに食事内容を見直しても、糖分が多いお菓子を頻繁に食べていては意味がありません。

ジュースや砂糖入りのコーヒーなども同じです。

3食の食事以外の飲食は、お茶やノンカロリー・低カロリーのものにとどめておくのがおすすめです。

さらに、深夜に飲食することはさまざまな生活習慣病の原因になります。

少なくとも、夕食は就寝3時間前までに済ませ、夜食を食べるのはやめましょう[8]。

5-4.こまめに水分補給をする

こまめな水分補給も重要です。

体内の水分量が少ないと血液濃度が濃くなり、血栓ができやすくなるとされています。

特に高齢の方は喉の渇きに対する感受性が低下しているため、喉が渇いていなくても意識して水分補給することが重要です。

また、夏場に比べて冬場は水分摂取が少なくなる傾向にあります。

季節や天候にかかわらず、水分は年間を通してしっかり摂るように意識してください。

5-5.運動習慣をつける

適度な運動習慣をつけることも大切です。

運動は血糖値や血圧のコントロール、善玉とされるHDLコレステロールの増加に役立つとされています。

全身を動かすことで血液のポンプ機能を動かすことにもつながり、血流が良くなることも期待できます。

どのくらいの運動強度が適しているのかは、年代や基礎疾患の有無などによって違います。

かかりつけの医師や看護師に相談し、自分に合った運動量を知ることから始めましょう。

一般的には、1回あたり30~40分程度の早めのウォーキングを週3回程度できればベストです[9]。

まとまった運動時間が取れない方は、駅で階段を使う、エスカレーターやエレベーターを使わないといった習慣をつけるだけでも違ってきますよ。

手軽にできる運動として、室内でできる筋トレも人気です。

どんな運動が適しているかも含めて、専門家に相談してから始めることをおすすめします。

5-6.アルコールは適量を守る

アルコールは適量を守って飲むことも重要です。

例えば、ビールであれば500ml、日本酒は1合(180ml)程度が適量とされています[10]。

適量の範囲内で抑えられる自信がない場合は、休肝日を設けて飲む機会そのものを減らすといった工夫が必要です。

また、*アルコールの摂取が不整脈の原因になることもあります。

*血流のリズムが崩れることで血栓が作られることもあるため、脳血管疾患や心疾患の既往歴がある場合は医師に相談してから飲酒を判断しましょう。

6.脳梗塞の原因や予防方法についてのまとめ

脳梗塞は、動脈硬化が原因で血栓ができたり、破裂して起こる脳卒中のうちの一つです。

自覚症状がないまま進行し、突然発作を起こすことも多い危険な病気として知られています。

危険因子としては、糖尿病や高血圧、脂質異常症などが挙げられます。

そのため、脳梗塞を予防するには、普段の生活習慣全般を見直し、動脈硬化を進行させないように注意することが重要です。

食生活を改善したり、運動習慣をつけたりと、さまざまな方向からアプローチしていきましょう。

この記事の監修者

おだかクリニック

副院長

【経歴】

総合病院・大学病院での勤務を経て、2018年よりおだかクリニックの副院長として診療・経営にあたる。専門の循環器疾患(虚血性心疾患、心不全、不整脈など)はもちろんのこと、高血圧や高脂血症、糖尿病等の生活習慣病や内科疾患全般の診療に従事。現在は、医療コンサルト・アドバイザー業務や、ライティング業務などにもあたっている。

【おだかクリニックのHP情報】

»医療法人日和会 おだかクリニック