大根に含まれる栄養素とその効果は?食べ方や選び方、保存方法も解説

「大根ってどんな栄養素が含まれているのかな?」

「大根を食べるとどんな効果が期待できるんだろう……」

大根は煮物やサラダなど、さまざまな料理に活躍する身近な野菜です。

普段何気なく食べている大根にはどのような栄養素が含まれていて、どんな効果があるのか気になっている方もいらっしゃるでしょう。

大根に含まれているのはビタミンB群やビタミンC、カリウム、葉酸、食物繊維などです。

この記事では、大根に含まれる栄養素とそのはたらきについて詳しく解説します。

より効率良く大根の栄養素を取り入れるための食べ方や、おいしく食べるためのコツなどもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1.大根とは

大根はアブラナ科ダイコン属に分類される野菜です。

大根には非常に多くの品種があります。

日本でもさまざまな種類の大根が育てられてきましたが、現在の主流は「青首大根」と呼ばれる品種です。

青首大根は、葉に近い部分が淡い緑色をしているのが特徴です。

大根はスーパーなどで年中手に入るため、旬がいつなのかあまりよく分からないという方も多いかもしれませんね。

大根は地域によって出荷時期が異なるため年中出回っていますが、実は主な旬は秋~冬なのです。

旬を迎えた大根は甘みが増すといわれています。

気温が低くなってきたら、さまざまな料理で旬の大根のおいしさを味わってみてくださいね。

2.大根に含まれる栄養素と効果

大根には食物繊維やさまざまなビタミン、ミネラルが含まれています。

大根の根に含まれる栄養素について詳しくみていきましょう。

| 栄養素 | 含有量 |

|---|---|

| 食物繊維 | |

| ビタミンB1 | |

| ビタミンB2 | |

| ビタミンB6 | |

| ナイアシン | |

| 葉酸 | |

| パントテン酸 | |

| ビタミンC | |

| カリウム | |

| カルシウム | |

| マグネシウム | |

| 鉄 | |

| 亜鉛 | |

| 銅 |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

この章では大根に豊富に含まれる栄養素と、それぞれのはたらきや食事摂取基準について詳しく解説します。

2-1.食物繊維

大根には100g当たり1.4gの食物繊維が含まれています[3]。

食物繊維は炭水化物の一種で、ヒトの消化酵素で分解できない食品成分の総称です。

食物繊維は消化されずに大腸まで達し、便の材料となったり腸内の善玉菌の餌となって増殖を助けたりします。

こうしたはたらきから、食物繊維には便秘を予防し便通を整えるといった整腸効果があるとされています。

また糖質や脂質、ナトリウムを吸着して排出するはたらきもあるため、糖尿病や脂質異常症、高血圧といった生活習慣病や肥満を予防・改善する効果が期待できるといわれています。

このため厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、食物繊維の摂取目標量を定めています。

食物繊維の1日当たりの摂取目標量は、男性では18〜29歳で20g以上、30~64歳で22g以上、65~74歳で21g以上、75歳以上で20g以上です[2]。

女性では18~74歳で18g以上、75歳以上で17g以上です[4]。

2-2.ビタミンB1

大根のビタミンB1含有量は100g当たり0.02mgです[5]。

ビタミンB1は糖質をエネルギーに変換するために必要な栄養素です。

そのため糖質をエネルギー源とする脳や神経を正常に機能させるには、ビタミンB1が欠かせません。

またビタミンB1は皮膚や粘膜の健康維持をサポートしてくれる成分でもあります。

糖質の多い食事を摂取するときなどは、ビタミンB1を含む大根も一緒に摂取すると良い効果が期待できますね。

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、ビタミンB1の摂取推奨量を定めています。

ビタミンB1の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で1.1mg、30~49歳で1.2mg、50~64歳で1.1mg、65歳以上で1.0mgです[6]。

女性では18〜29歳で0.8mg、30~49歳で0.9mg、50~74歳で0.8mg、75歳以上で0.7mgです[6]。

2-3.ビタミンB2

大根のビタミンB2含有量は100g当たり0.01mgです[7]。

ビタミンB2は脂質などの栄養素からエネルギーをつくり出すことに関わるビタミンです。

その他、成長を促したり皮膚や粘膜を保護したりするはたらきなどがあるため、不足すると成長に悪影響を及ぼしたり、皮膚炎や口内炎、舌炎、口角炎などを引き起こしたりします。

脂質を多く摂っている方、口内炎ができやすい方などは摂取を意識したいビタミンですね。

ビタミンB2の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で1.6mg、30~49歳で1.7mg、50~64歳で1.6mg、65歳以上で1.4mgです[8]。

女性では18~64歳で1.2mg、65歳以上で1.1mgです[8]。

2-4.ビタミンB6

大根のビタミンB6含有量は100g当たり0.04mgです[9]。

ビタミンB6は主にたんぱく質の「代謝」に関与する物質のサポートをしています。

筋トレをしている方などたんぱく質を多めに摂取している方はビタミンB6の需要が高まるため、十分に摂取すべき栄養素です。

その他、ビタミンB6は神経伝達物質やホルモンのはたらきなどにも関わっていることが分かっています。

ビタミンB6の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜64歳で1.5mg、65歳以上で1.4mgです[10]。

女性では18歳以上で1.2mgです[10]。

2-5.ナイアシン

ナイアシンについてはあまりなじみがないという方もいらっしゃるかもしれませんね。

ナイアシンはビタミンB1やビタミンB2などを含む「ビタミンB群」の一種で、エネルギー産生や脂質の構成成分「脂肪酸」の合成などに欠かせない栄養素です。

大根100g当たりのナイアシン含有量は「ナイアシン当量」として0.4mgです[11]。

また、ナイアシンはDNA合成や「細胞分化」などにも深く関与しています。

ビタミンB1やビタミンB2同様、皮膚や粘膜の健康維持にも役立つナイアシンは、健康食品や化粧品の成分としても利用されています。

大根を食べることで肌に良い効果が期待できるのですね。

ナイアシンの1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で15mgNE、30~49歳で16mgNE、50~64歳で15mgNE、65~74歳で14mgNE、75歳以上で13mgNEです[12]。

女性では18〜29歳で11mgNE、30~49歳で12mgNE、50~74歳で11mgNE、75歳以上で10mgNEです[12]。

2-6.葉酸

大根100g当たりには葉酸が34μg含まれています[13]。

ビタミンB群の一つである葉酸は赤血球の生成に関与する栄養素です。

そのため不足すると「巨赤芽球性貧血」の原因となります。

また、葉酸はアミノ酸の代謝やたんぱく質の合成、細胞の増殖に必要なDNAの合成などにも欠かせません。

そのため妊娠を希望する方や妊娠初期の方は、胎児の発育のために葉酸を十分に摂取することが推奨されています。

葉酸の1日当たりの摂取推奨量は男女共に18歳以上で240μgです[14]。

2-7.パントテン酸

大根100g当たりのパントテン酸含有量は0.12mgです[15]。

パントテン酸は糖質や脂質の代謝に関与するビタミンB群の一つです。

さまざまな食品に含まれているため、通常の食事でパントテン酸が不足する心配はまずありません。

しかし極端な偏食などにより体内のパントテン酸が不足すると、細胞内の「コエンザイムA(CoA)」の濃度が低下し、エネルギー代謝異常などを引き起こします。

パントテン酸はエネルギー代謝をスムーズに行うために役立つ栄養素なのですね。

パントテン酸の1日当たりの摂取目安量は、男性では18歳以上で6mg、女性では18歳以上で5mgです[16]。

2-8.ビタミンC

大根100g当たりのビタミンC含有量は12mgです[17]。

ビタミンCは皮膚や軟骨などの構成成分である「コラーゲン」をつくる際に欠かせない栄養素です。

また「抗酸化作用」を持つ他、体内での鉄の吸収を高めるはたらきもあります。

ビタミンCの1日当たりの摂取推奨量は成人男女で100mgです[18]。

2-9.カリウム

100g当たりの大根には230mgのカリウムが含まれています[19]。

カリウムは「必須ミネラル」の一つです。

カリウムは細胞内液の「浸透圧」を一定に保つ作用がある他、神経伝達や筋肉の収縮、体液のpHバランスの維持に関与しています。

また食塩の主成分であるナトリウムを体外に排出しやすくする作用があるため、高血圧の予防や改善にはカリウムの摂取が重要です。

大根を食べることで塩分の摂り過ぎに役立つ可能性があるのですね。

カリウムの1日当たりの摂取目安量は成人男性で2,500mg、成人女性で2,000mgです[20]。

2-10.カルシウム

骨や歯の形成に不可欠なミネラルとして知られるカルシウムは、大根100g中に24mg含まれています[21]。

体内のカルシウムのほとんどが骨や歯を構成していますが、血液や細胞などにも存在し血液凝固、筋肉の収縮、心臓の動きなどに関わっています。

このように重要な役割を担うカルシウムですが、日本人のカルシウム摂取量は目標に達していません。

カルシウムは不足すると「骨粗しょう症」や高血圧などのリスクを高めることがあるため、十分に摂取したい栄養素です。

カルシウムの1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で800mg、30歳以上で750mgです[22]。

女性では18~74歳で650mg、75歳以上で600mgです[22]。

2-11.マグネシウム

大根100g当たりのマグネシウム含有量は10mgです[23]。

必須ミネラルの一つであるマグネシウムは神経伝達や筋肉収縮、血圧や体温の調整など体内で起こるほとんどの反応に関わるなど、重要な役割を担っています。

また、カルシウムと密接な関係にあり骨の健康維持にも役立っています。

健やかな体づくりや骨の健康に欠かせないマグネシウムは、十分に摂取すべき栄養素であるといえますね。

マグネシウムの1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で340mg、30~49歳で380mg、50~64歳で370mg、65~74歳で350mg、75歳以上で330mgです[24]。

女性では18〜29歳で280mg、30~64歳で290mg、65~74歳で280mg、75歳以上で270mgです[24]。

2-12.鉄

大根100g当たりの鉄の含有量は0.2mgです[25]。

必須ミネラルである鉄は、血液中の「ヘモグロビン」の構成成分です。

鉄が不足するとヘモグロビンが正常につくられなくなり「鉄欠乏性貧血」を引き起こします。

鉄の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で7.0mg、30~49歳で7.5mg、50~74歳で7.0mg、75歳以上で6.5mgです[26]。

女性では月経がある場合は18~29歳で10.0mg、30~64歳で10.5mg、月経がない場合は18~74歳で6.0mg、75歳以上で5.5mgです[26]。

また妊娠中や授乳中は鉄の需要が高まるため、妊娠初期および授乳中は2.5mg、妊娠中期・後期は9.5mgを各年代の推奨量に付加しています[26]。

2-13.亜鉛

大根には100g当たり0.2mgの亜鉛が含まれています[27]。

亜鉛はたんぱく質の合成や、細胞の成長・分化などに関わるミネラルです。

そのため不足すると皮膚炎や食欲低下、味覚障害の他、小児では成長障害などを引き起こすことが分かっています。

亜鉛の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で9.0mg、30~64歳で9.5mg、65歳以上で9.0mgです[28]。

女性では18〜29歳で7.5mg、30~64歳で8.0mg、65~74歳で7.5mg、75歳以上で7.0mgです[28]。

日本人は高齢者を中心に亜鉛不足の状態にあるとされています。

実際に複数の疫学調査の論文において、日本人の20~30%が亜鉛欠乏の状況にあると報告されています [29]。

亜鉛が含まれる食品を、意識して食事に取り入れることで、亜鉛不足にならないようにしましょう。

[29] 神戸 大朋「亜鉛トランスポーターの解析から亜鉛の生理機能を探る」(日本栄養・食糧学会誌 第 76 巻 第 4 号 207‒216(2023))

2-14.銅

大根100g当たりの銅の含有量は0.02mgです[30]。

銅も必須ミネラルの一つで、主に骨や筋肉、血液中に存在しています。

たんぱく質と結合して酸素を運んだり神経伝達物質を合成したり、鉄と共に血液をつくり出したりすることに関与しています。

一般的な食生活を送っている分には、銅が不足することはほぼありません。

また毒性が低いため、長期的な過剰摂取による健康被害も報告されていません。

銅の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で0.8mg、30~64歳で0.9mg、65歳以上で0.8mgです[31]。

女性では18歳以上で0.7mgです[31]。

3.大根の栄養素を効率的に摂る食べ方

大根にはビタミンやミネラル、食物繊維などさまざまな栄養素が含まれています。

大根の栄養素を十分に得るためには、それぞれの特徴を踏まえた上で摂取することが重要です。

ここでは、大根に含まれる栄養素を効率良く摂取する方法についてみていきましょう。

3-1.生のまま食べる

大根を生のまま食べることで、含まれる栄養素を効率良く摂取できます。

大根に含まれるビタミンCやビタミンB群、カリウムは水に溶け出しやすい性質を持つ栄養素です。

そのため、大根が水に浸る「ゆでる」「煮る」という作業をすることで、その一部がゆで汁や煮汁に流出してしまいます。

また大根の根に含まれる「ジアスターゼ」の効力は加熱することで失われます。

ジアスターゼは大根に含まれる、炭水化物(でんぷん)を分解する消化酵素です。

ジアスターゼをはじめ、ビタミンB群やビタミンC、カリウムを効率良く摂取するには生のままサラダや大根おろしで食べるのがおすすめです。

ただし、生で食べる際「水にさらす」という工程を踏むことでも水溶性の成分が流出します。

ゆでたり煮たりするほどの損失はありませんが、必要以上にさらし過ぎないことも大根の栄養素を効率良く摂取するためのポイントです。

3-2.加熱して食べる

ゆでる、煮る、蒸す、炒めるなど加熱調理することでかさが減り、よりたくさんの大根を食べられます。

大根を食べることで食物繊維を多く摂りたい方にはおすすめの食べ方であるといえるでしょう。

また加熱することで大根が軟らかくなり、消化・吸収もしやすくなります。

「でも加熱するとビタミンCやカリウムが減ってしまうよね?」

このように加熱による水溶性成分の損失が気になる場合は、水に漬けずに調理できる蒸し料理や油炒めがおすすめです。

電子レンジを活用しても良いでしょう。

スープなど煮汁も一緒に摂取できる料理であれば、水分が多い料理でも大根の栄養を効率良く摂取できますよ。

3-3.切り干し大根を食べる

切り干し大根は大根を細く切って乾燥させた食材です。

乾燥することで水分が少なくなった分栄養素は凝縮され、100g当たりの含有量は生の大根よりも高くなります。

生の大根と切り干し大根の主な栄養素の比較は以下のとおりです。

| 食品名 | 大根 | 切り干し大根 |

|---|---|---|

| 食物繊維 | ||

| 葉酸 | ||

| ビタミンC | ||

| カリウム | ||

| カルシウム |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

切り干し大根は水で戻して使いますが、戻し汁にも水溶性のビタミンやミネラルが含まれます。

煮物やみそ汁などに切り干し大根の戻し汁を使って、大根の栄養素を効率良く摂取しましょう。

3-4.葉も一緒に食べる

大根の葉にはビタミンAやビタミンE、ビタミンK、ビタミンC、カルシウム、葉酸、鉄が豊富に含まれています。

葉の栄養素の特徴は「脂溶性ビタミン」の含有量が多いことです。

大根の葉100gにはビタミンAが330μg、ビタミンEが3.8mg、ビタミンKが270μg含まれています[32]。 ビタミンA、ビタミンE、ビタミンKの主なはたらきは以下のとおりです。

【ビタミンA、ビタミンE、ビタミンKの主なはたらき】

- ビタミンA……目や皮膚の健康維持、抗酸化作用

- ビタミンE……抗酸化作用

- ビタミンK……血液凝固や骨の形成に関与

大根を購入するときには葉が切り落とされていることも多いかもしれませんが、葉付きの大根が手に入った際には捨てずに活用してみましょう。

みそ汁の具や浅漬け、ふりかけなどもおすすめですよ。

4.大根をおいしく食べるコツ

大根は秋から冬にかけて旬を迎えます。

旬の大根がおいしいのはいうまでもありませんが、年中おいしく食べるためにはちょっとしたコツがあります。

ここでは新鮮な大根の選び方や適切な保存方法など、大根をおいしく食べるコツについてみていきましょう。

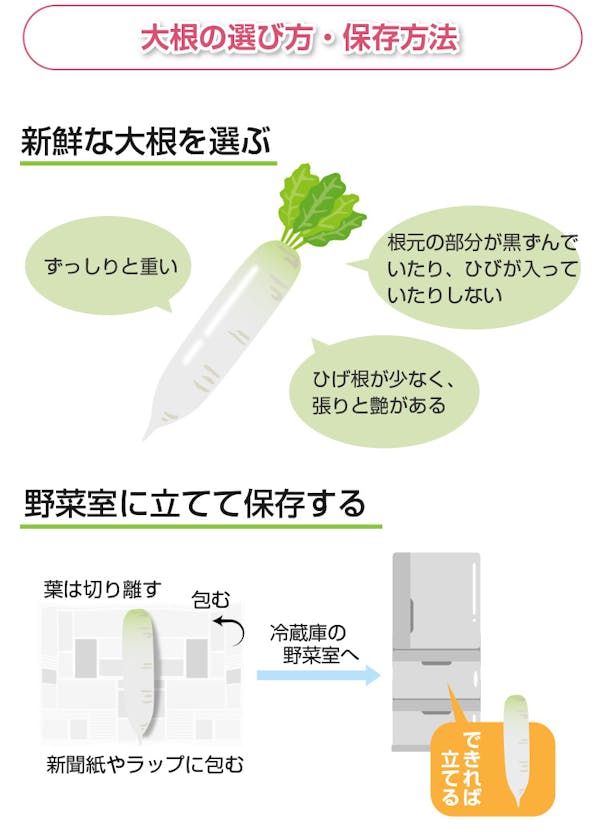

4-1.新鮮な大根を選ぶ

おいしい大根を食べたいなら、何といっても新鮮なものを選ぶのが一番です。

新鮮な大根は水分をたっぷりと含んでいるためずっしりとした重みがあり、表面の細い根(ひげ根)は少なくハリとつやがあります。

根元が黒ずんでいたりひび割れていたりするものは鮮度が落ちている可能性があるため、避けた方が良いでしょう。

4-2.野菜室に立てて保存する

畑に生えている大根と同じように立てた状態で新聞紙にくるみ、冷蔵庫の野菜室で保存するのが鮮度を保つコツです。

しかし、そうはいっても丸ごと1本の大根を冷蔵庫に立てて入れるのは難しいですよね。

そのようなときは立てて保存できる長さにカットし、切り口にラップをかけビニール袋に入れるなどして野菜室に保存しましょう。

葉付きの大根を冷蔵保存する場合、まずやることは葉と根を切り離すことです。

大根は葉の部分から水分が蒸発するため、葉を付けたままにしておくと根の部分の乾燥が進んでしまいます。

葉は鮮度が落ちやすいためすぐに食べるか、ゆでるなど下処理をしてから冷蔵もしくは冷凍保存しましょう。

大根は冷蔵保存が可能ですが、おいしく食べるためにはなるべく早く食べてくださいね。

5.大根の栄養について まとめ

大根にはさまざまな栄養素が含まれています。

大根の「根」に含まれる主な栄養素はビタミンB群やビタミンC、カリウム、食物繊維などです。

一方「葉」には根に含まれる栄養素に加え、ビタミンAやビタミンE、ビタミンKなどが多く含まれています。

スーパーなどでは葉付きの大根はあまり見かけませんが、手に入ることがあれば葉と根どちらも食べることでより多くの栄養素が摂取できますね。

加熱することで失ってしまうものもありますが、いろいろな調理方法で食べることで大根の栄養素を効率良く摂取できるでしょう。

新鮮な大根はもちろん、乾燥させることで栄養素が凝縮された切り干し大根も活用しながら、大根を健康に役立ててくださいね。