「最近血圧が高くなってきた……やっぱり塩分の摂り過ぎが良くないのかなあ」

「塩分の摂取量を減らしたいけど、具体的にどうすれば良いのか分からない……」

高血圧を引き起こす要素にはさまざまなものがありますが、日本人の場合、高血圧になる最大の原因は塩分の摂り過ぎだといわれています。

塩分の摂取量を減らして高血圧のリスクを少しでも減らしたいですよね。

そのためには日々の食生活に気を配る必要があります。

この記事では血圧が高めの方に向けて、押さえておきたい食事のポイントを分かりやすく解説していきます。

今日から実践できるちょっとした工夫ばかりなので、ぜひ参考にしてくださいね。

ただし、高血圧は他の重篤な病気を引き起こすリスクもあるため、高血圧の疑いがある場合は早めに病院を受診しましょう。

1.高血圧の基礎知識

高血圧が体に良くないということは知っていても、実際に健康にどのような影響があるのかは分からないという方も多いでしょう。

まずは高血圧がどのような状態なのか、定義や原因を解説します。

また、それらを踏まえて高血圧のリスクについても説明していくので、

「漠然と体に悪いことは知っているけど、そんなに深刻な状態なのかな?」

と疑問に思っている方は確認してみてくださいね。

1-1.高血圧の定義

「血圧が高い自覚はあるけど、自分は高血圧に当てはまるのかな?」

というのは多くの方が気になっている点でしょう。

高血圧とは繰り返し測定しても正常の範囲内より高い血圧値が出てしまう状態のことを指します。

日本人のうち約4,000万人以上が該当するといわれるほど身近な病気です[1]。

健康診断などで病院を受診した際は、以下の基準に従って高血圧かどうかを診断されることになります。

高血圧とされるのは最高血圧が140mmHg以上か最低血圧が90mmHg以上、またはその両方の場合 です[2]。

【病院で測定した際の血圧値の基準】

| 分類 | 最高血圧 | 条件 | 最低血圧 |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 120mmHg未満 | かつ | 80mmHg未満 |

| 正常高値血圧(正常の範囲) | 120~129mmHg | かつ | 80mmHg未満 |

| 高値血圧(高血圧ではないが高めの血圧) | 130~139mmHg | かつ/または | 80~89mmHg |

| Ⅰ度高血圧 | 140~159mmHg | かつ/または | 90~99mmHg |

| Ⅱ度高血圧 | 160~179mmHg | かつ/または | 100~109mmHg |

| Ⅲ度高血圧 | 180mmHg以上 | かつ/または | 110mmHg以上 |

厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」をもとに執筆者作成

高血圧は血圧の高さによって3種類に分類されています。

また、高血圧かどうかを診断する基準となる値は、病院で測定した場合と家庭で測定した場合で異なります。

病院では緊張で血圧が上がってしまい通常よりも高い値が出てしまうケースもあるため、家庭で測定した場合の血圧の基準値は病院で測定した場合よりも低めに設定されているのです。

【家庭で測定した場合の高血圧の基準値】

| 分類 | 最高血圧 | 条件 | 最低血圧 |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 115mmHg未満 | かつ | 75mmHg未満 |

| 正常高値血圧(正常の範囲) | 115~124mmHg | かつ | 75mmHg未満 |

| 高値血圧(高血圧ではないが高めの血圧) | 125~134mmHg | かつ/または | 75~84mmHg |

| Ⅰ度高血圧 | 135~144mmHg | かつ/または | 85~89mmHg |

| Ⅱ度高血圧 | 145~159mmHg | かつ/または | 90~99mmHg |

| Ⅲ度高血圧 | 160mmHg以上 | かつ/または | 100mmHg以上 |

厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」をもとに執筆者作成

この値を参考にして、日頃からご自身で血圧を測定する習慣をつくるのも良いでしょう。

自分の正確な血圧を把握することで、健康への意識も変わるはずです。

[1] 厚生労働省e-ヘルスネット「高血圧」

[2] 厚生労働省e-ヘルスネット「高血圧」

1-2.高血圧の原因

それでは、高血圧の原因はどのようなものがあるのでしょうか。

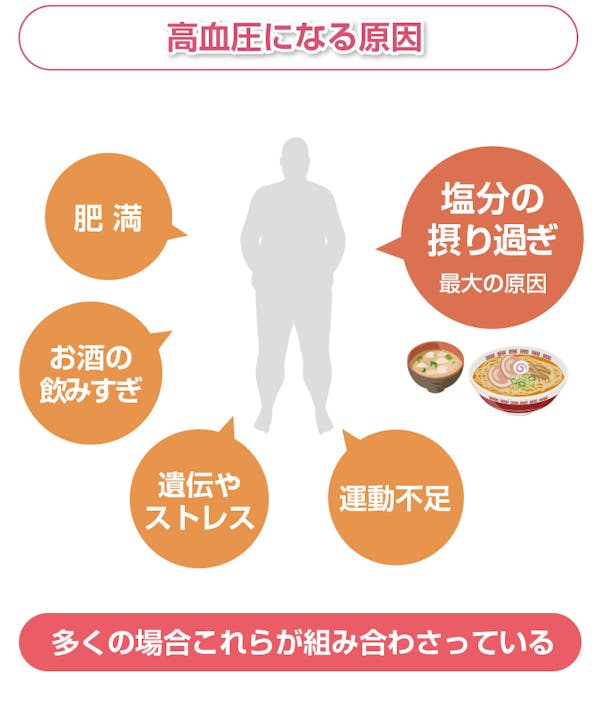

多くの場合、高血圧には塩分の摂り過ぎや肥満、過度の飲酒、運動不足、ストレス、遺伝的体質などの複合的な要因があると考えられています。

特に塩分の過剰摂取は日本人が高血圧になる最大の原因とされています。

「どうして塩分の摂り過ぎが高血圧を引き起こすの?」

と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

「塩分」は一般的に食品に含まれる食塩の量を「塩化ナトリウム」に換算したものを指します。

塩化ナトリウムとは食塩の主成分で、一般的に販売されている海水を原料とする食塩の99%以上が塩化ナトリウム です [3]。

ナトリウムは体内で細胞の外の体液(細胞外液)の浸透圧を調節する役割を担うミネラルの一種で、摂り過ぎると血圧が上昇するといわれています。

体内のナトリウム濃度が高まり過ぎると、血液の浸透圧を一定に保つため血液中の水分が増えて血液全体の量が増加し、血管にかかる圧力が高くなって血圧が上がると考えられているのです。

またナトリウムはむくみや口の渇きを引き起こしたり、胃がん、食道がんのリスクを高めたりするともいわれています。

[3] 一般社団法人 全国栄養士養成施設協会「<おいしい情報をお届けするコラム>暮らしの中の塩のはなし」

1-3.高血圧が身体に及ぼす悪影響

「血圧は高いけど、特に体調が悪いと感じることはないなあ……」

とあまり危機感を持てずにいる方もいらっしゃるかもしれません。

高血圧には自覚症状がほとんどありませんが、放置していると深刻な病気を引き起こす危険性があります。

血圧が高い状態が続き、血管に強い圧力がかかり続けると「動脈硬化」になる可能性が高まってしまうのです。

【動脈硬化によって起こる可能性のある疾患】

| 体の部位 | 具体的な病気 |

|---|---|

| 脳 | 脳卒中(脳梗塞、脳出血)など |

| 心臓 | 心筋梗塞、狭心症など |

| 足 | 末梢動脈疾患など |

| 腎臓 | 腎不全など |

| 大動脈 | 大動脈瘤、大動脈解離など |

日本動脈硬化学会「一般の方々向け 動脈硬化の病気を防ぐガイドブック 動脈硬化とは」をもとに執筆者作成

高血圧は自覚症状がないままこれらの病気を引き起こすため、「サイレント・キラー」とも呼ばれています。

1-4.高血圧の治療

高血圧には病気が原因となって生じる二次性高血圧と、塩分の過剰摂取などそれ以外の要因によって生じる一般的な本態性高血圧があります。

多くの場合は本態性高血圧ですが、自覚のない病気によって二次性高血圧が発生している可能性もあります。

二次性高血圧の場合、原因となる病気の治療も必要です。

また本態性高血圧であっても、放置していると重篤な病気を引き起こす可能性があります。

そのため血圧が高い状態を放置したり、自己判断で改善を目指したりすることは禁物といえます。

本態性高血圧治療の基本は、食事療法と運動療法を併せた生活習慣の修正と服薬による治療の二本柱です。

医療機関で高血圧と認められた場合、栄養士などによる栄養指導も受けられます。

高血圧が疑われる方はまずは医療機関を受診しましょう。

【関連情報】 「高血圧の原因」についてもっと知りたい方はこちら

2.塩分の適切な摂取量と平均摂取量

高血圧について知っていくと、

「高血圧って思ったより怖い病気なんだ……やっぱり塩分摂取を減らして今から対策しなきゃ」

と心配になってしまいますよね。

そこで、ここからは塩分の適切な摂取量と日本人の平均的な摂取量を説明していきます。

2-1.塩分の適切な摂取量

私たちにとって適切な塩分の摂取量とはどれくらいなのでしょうか。

厚生労働省では「食塩相当量」の摂取基準を定めています。

食品に含まれる塩分の量も、食品表示法という法律によって食塩相当量として表示されることが定められているのです。

厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、一日に摂取する食塩相当量を健康成人男性で7〜8g、成人女性で6.5〜7g未満に抑えることが推奨 されています [4]。

ただし高血圧の予防、治療のためには1日6g未満にすることが望ましいと考えられています [4]。

[4] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

2-2.日本人の平均塩分摂取量

目標量だけを聞いても、どれくらいの量なのかなかなかピンと来ないですよね。

そこで、ここからは実際に日本人は1日どれくらい塩分を摂っているのかという平均塩分摂取量のデータを見ていきましょう。

目標量と実際の平均摂取量の差が分かりますよ。

厚生労働省によると、日本人が1日当たりに摂取している平均的な食塩相当量は約9.7gです。

また、年代別に食塩相当量のデータをまとめたのが以下の表です。

【日本人が1日に摂取する平均的な食塩相当量】

| 年齢 | 食塩相当量 |

|---|---|

| 20〜29歳 | 9.4g |

| 30〜39歳 | 9.4g |

| 40〜49歳 | 9.7g |

| 50〜59歳 | 9.8g |

| 60〜69歳 | 10.7g |

| 70〜79歳 | 10.6g |

| 80歳以上 | 9.5g |

| 全体 | 9.7g |

厚生労働省「国民健康・栄養調査報告(令和元年)」をもとに執筆者作成

先ほどご紹介した健康な成人の塩分摂取量の目標量を踏まえると、日本人は全ての年代で塩分を摂り過ぎている傾向があると分かりますね。

また、高血圧の方は塩分摂取量を1日6g未満に抑えることが推奨されているため、すでに血圧が高い方は健康な方以上に塩分摂取量に注意する必要があるといえるでしょう。

3.高血圧の方が食事で気を付けるべき5つのポイント

「普段意識していなかったけど、こんなに塩分を摂っているんだ……」

「塩分を減らしたいとは思うけど、手間が増えたり食事が物足りなくなったりするのは嫌だなあ」

減塩したいとは思っても、日々努力しなければならないことや、食事の楽しみが少なくなることを想像するとなかなか気乗りしないですよね。

しかし、塩分摂取量を減らすのはそれほど難しいわけではありません。

ここからは、高血圧の方が気を付けておくべき食事のポイントを分かりやすくご説明していきます。

今日から始められる簡単な工夫ばかりなので、健康のためにできることからトライしてみてくださいね。

【高血圧の方が食事で気を付けるべき5つのポイント】

- 別の調味料や薬味を使おう

- 塩分の多い食品・調味料を控えよう

- カリウムの多い食品を積極的に摂取しよう

- 腹八分目を心掛けよう

- アルコールはほどほどにしよう

ポイント1 別の調味料や薬味を使おう

「食事の塩分を抑えると、塩気がなくなっておいしくなくなりそう……」

と心配に思っている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、塩分量を抑えながらご飯をおいしくする方法はありますよ。

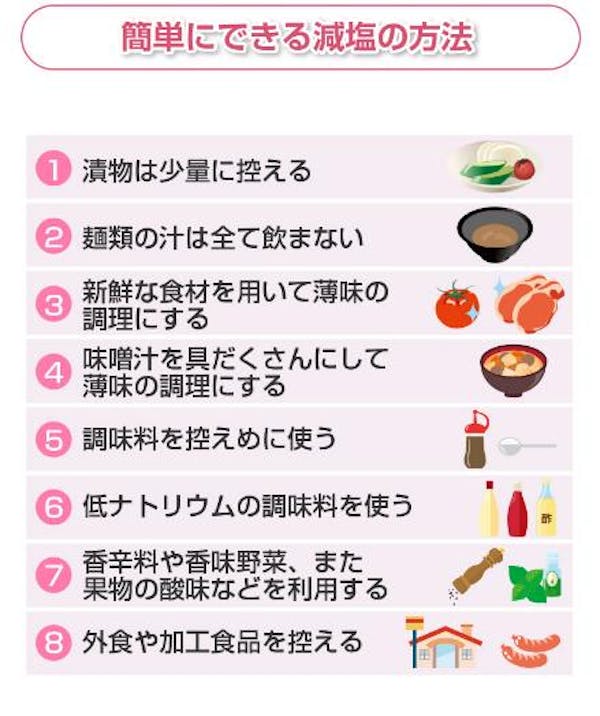

食塩の代わりにお酢や柑橘類、香辛料やねぎやしょうがなどの香味野菜を上手に取り入れると、単調な味付けになるのを防ぐことができておすすめです。

お酢や香味野菜などは入手しやすく、日々の食事にも使いやすい食品ですよね。

食塩を控えめにしてもこれらを上手に活用すればおいしい食事を摂ることができますよ。

ポイント2 塩分の多い食品・調味料を控えよう

減塩のためには食塩含有量の多い食品や調味料を控えることも非常に重要となります。

これはポイント1でご説明した調味料を換える方法よりもっとシンプルですね。

具体的には「麺類のスープを飲まないようにする」「外食や加工食品を控える」といったちょっとした我慢です。

厚生労働省が「減塩に有効な食行動の例」として挙げている工夫には以下のようなものがあります。

厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」内「減塩に有効な食行動の例」をもとに執筆者作成

例えば、麺類の汁を残すと2~3グラムの減塩ができる といわれています [5]。

「ラーメンを食べに行くとついスープまで飲み干してしまう……」

といった習慣をお持ちの方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、塩分摂取量を減らすためには日々の食習慣を見直すちょっとした行動の積み重ねが欠かせません。

また、薄味の食事で素材の味を楽しむことも試してみてもよいかもしれませんね。

あまり気負わずに、毎日の食事を楽しみながら自分にできる工夫を実践し続けていきましょう。

[5] 厚生労働省e-ヘルスネット「高血圧」

ポイント3 カリウムの多い食品を積極的に摂取しよう

血圧が高めの方は「カリウム」が多く含まれている食品を積極的に摂ることもおすすめです。

カリウムが配合された血圧対策商品も多く存在しています。

カリウムは野菜や果物から摂取することができます。

野菜は毎食1皿以上、果物なら1日当たりバナナ1本とオレンジ1個程度を目安に食べると良い でしょう [6]。

「毎日そんなに食べられるかなあ……」

と不安になってしまうかもしれませんが、野菜は調理すればかさが減り食べやすくなりますよね。

今まで野菜や果物をあまり食べる習慣がなかったという方は、まずは食生活にこれらを積極的に取り入れることから始めましょう。

[6] 厚生労働省 e-ヘルスネット「栄養・食生活と高血圧」

ポイント4 腹八分目を心掛けよう

食事の量が増えることで、それに伴って塩分の摂取量も増えてしまう可能性があります。

また、食べ過ぎは高血圧の一因となる肥満につながるリスクもあるため、常に腹八分目を意識することが重要です。

「ついおなかいっぱいになるまで食べてしまうんだよなあ……」

という方はご飯のおかわりをやめてみたり、お酒を飲んだ後の締めの食事を控えてみたりして、自分なりに食べる量を減らしてみましょう。

ポイント5 アルコールはほどほどにしよう

酒は百薬の長ともいわれますが、アルコールを摂取し過ぎると高血圧の原因となります。

飲酒の習慣がある方の場合、1日当たり日本酒1合程度が許容量とされます[7]。

また、週1日以上の休肝日も必要 です[7]。

毎日お酒を飲んでしまうという方は、まず1日だけでもお酒を飲まない日を作るように心掛けてみましょう。

さらに、飲酒をしていると一緒に食べるつまみによって塩分を摂り過ぎたり、摂取する総カロリーが増えて肥満につながったりする恐れもあります。

併せて注意するべきポイントといえるでしょう。

[7] 厚生労働省e-ヘルスネット「栄養・食生活と高血圧」

【関連情報】 「1日の摂取カロリー」についてもっと知りたい方はこちら

4.食事だけでなく適度な運動も重要

食事の内容を工夫するだけでなく、日常に運動を取り入れることも高血圧の改善に効果があると期待されています。

具体的には毎日30分以上の有酸素運動を行うのが理想的です[8]。

一度に30分以上の運動をするのが大変な場合は、1回10分以上の運動を1日に3回繰り返しても問題ないので、定期的に続けることを目標にしましょう[8]。

ジョギングやウォーキングなどはなじみ深く気軽に始められるものですよね。

その他、屋外で行う有酸素運動にはジョギングやウォーキングだけでなくサイクリングやハイキングなども該当します。

また、室内でできる有酸素運動にはエアロビクスダンスやエアロバイクなどがあります。

[8] 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧症を改善するための運動」

【関連情報】 「おすすめの有酸素運動」についてもっと知りたい方はこちら

5.高血圧の人が食事で気を付けるべきポイント まとめ

高血圧になってしまう要因にはさまざまなものがありますが、日本人の場合、最大の原因は塩分の摂り過ぎであるといわれています。

塩分の摂取量を減らすためには日々の食事の内容を意識することが重要です。

塩分を控えると食事がおいしくなくなってしまうのではないかという不安もあるかもしれませんが、他の調味料を活用したり、具材を豊富に使ったりするなどのちょっとした工夫から始めてみましょう。

この記事で紹介した5つのポイントを参考に自分の食生活を改善し、併せて運動をすることも習慣づけてみてくださいね。

ただし、すでに自分の血圧が高血圧に該当している場合は早めに病院を受診しましょう。

高血圧はさまざまな危険な病気を引き起こすリスクがあるため、自分でできる対策に満足せず、わからないことは医師に質問することが必要です。

この記事の監修者

医療法人煌仁会 森川内科クリニック

理事長・院長

【経歴】

奈良県立医科大学卒業、奈良県立医科大学付属病院で臨床研修医(第2内科)。その後、吉野病院、田北病院内科医長、向山病院副院長などを経て、尼崎市 塚口の地に医療法人煌仁会森川内科クリニックを設立。現在、産業医や校医も務める。

【出演番組等】

日本テレビ「月曜から夜ふかし」、TBSテレビ「水曜日のダウンタウン」、テレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」などの医療監修やフジテレビ「めざましテレビ」出演など多数

【クリニックのHP・SNS情報】

»森川内科クリニック

»X(旧Twitter)

»Instagram