「どうしてむくみが起こってしまうんだろう……」

「むくみを解消したいけれど、どうしたら良いのかな?」

なぜか体がむくんでしまい悩んでいるという方は少なくないでしょう。

むくみは長時間同じ姿勢のままでいる、体が冷える、水分や塩分を摂り過ぎるなど、さまざまな原因によって起こります。

またむくみは女性特有の理由や、深刻な病気によって起こることもあります。

むくみが起こると朝に目元が腫れぼったくなったり、夕方には靴がきつくなったりする上に、体重も増えてしまいます。

こうした不快なむくみの症状をどうにか解消したいと思われる方も多いのではないでしょうか。

この記事では体がむくむ原因と自分でできる解消法、さらにむくみを起こさないための予防策を紹介します。

自分の体のむくみの原因を知り、対処するための参考にしてくださいね。

1.むくみとは

「むくみ」とは細胞皮膚のすぐ下にある皮下組織に余分な水分がたまってしまった状態のことです。

細胞と細胞の間には「細胞間質液」という液体があり、これが通常よりも多くなると体がむくんでしまいます。

細胞間質液が増えてしまう原因としては、血管から染み出す水分が増えたり、血管やリンパ管に吸収される水分が減ったりすることが考えられます。

むくみは体のどの部分でも起こりますが、心臓から遠く、重力の影響を受けやすい足はむくみやすい傾向にあります。

特にふくらはぎの筋肉をあまり動かす習慣がなく、筋肉量が少ないと足はむくみやすくなるでしょう。

また寝たきりの人の場合では、背中や顔などにむくみが起こりやすくなります。

ただしむくみの多くは一過性のもので、一晩眠って治るようであれば特段の心配は不要です。

一方でむくみが徐々にひどくなる、何日もむくみが取れないといった場合は、心臓や腎臓、肝臓などに重大な疾患が生じている可能性があるため、医療機関を受診する必要があります。

[1] 奈良県医師会「むくみ」

2.むくみの原因

「どうしてむくんでしまうんだろう……?」

自分のむくみの原因が何か、気になる方は多いでしょう。

むくみの原因は多種多様ですが、その多くは生活習慣や環境に関係しています。

また女性に特有の理由や、重大な病気によって起こることもあります。

この章ではどのような原因によってむくみが引き起こされるのかを紹介します。

自分の日々の生活と照らし合わせ、むくみの原因を探ってみてくださいね。

2-1.長時間の同じ姿勢

長時間同じ姿勢でいると、むくみが起こることがあります。

デスクワークで座りっ放しの場合や、長時間立ち仕事をしている場合などが該当します。

これは血液の循環が悪くなることで、血管から水分が多く流出してしまうためです。

流れ出した水分は重力の影響によって下肢にたまるため、脚がむくんでしまいます。

しかし歩いている場合は足の筋肉がポンプの役割を果たし血液を循環させるため、あまりむくみません。

2-2.運動不足

運動不足によってむくみが起こることもあります。

運動不足になると筋力が低下し、血行が悪化しやすくなります。

血行が悪くなると滞った血液から水分が流れ出すため、体がむくみやすくなります。

2-3.過剰な水分・塩分

むくみが起こる原因の一つに水分や塩分の過剰摂取があります。

水分を摂り過ぎると体内の水分量が増加し、増えた分が血管の外に染み出してむくみが起こってしまうのです。

また塩分を摂り過ぎることでも体はむくんでしまいます。

人間の体には体内の塩分濃度を一定に保とうとするはたらきがあるため、塩分を摂り過ぎるとそれを薄めるために体は水分をため込みます。

このはたらきによって体内の水分量が増加し、むくみにつながるのです。

2-4.体の冷え

体の冷えによってむくみが起こることもあります。

体が冷えると血行が悪くなって血管から水分が染み出し、むくみが起こりやすくなるのです。

また体が冷えると筋肉が硬くなり、血液の循環を助けるはたらきが弱くなります。

そのため体が冷えてしまうとむくみやすくなってしまうのですね。

2-5.アルコール

アルコールの摂取によってむくみが生じてしまうこともあります。

飲み過ぎた翌朝、顔がぱんぱんにむくんでいたという経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

アルコールを摂取し過ぎると、血液中のアルコール濃度が高くなり、血管が拡張してしまいます。

それによって静脈やリンパ管などでの水分の処理が間に合わなくなり、血管から染み出す水分の量が増えてむくみが起こってしまうといわれています。

2-6.女性ホルモンの変動

女性の場合、生理周期に伴う女性ホルモンの変動によって、むくみが起こることがあります。

排卵期の後、プロゲステロン(黄体ホルモン)と呼ばれる女性ホルモンの分泌量が増加します。

プロゲステロンの体内に水分を蓄える作用によって、生理前の時期はむくみやすくなってしまうのです。

2-7.妊娠・出産

妊娠や出産を原因としてむくみが起こることもあります。

妊娠でおなかが大きくなると、下半身の血液を集める「下大静脈」などの脚の静脈を圧迫するため、血行が悪くなって足がむくみやすくなります。

しかし全身のあちこちがむくむ場合は「周産期心筋症」による心不全を発症している可能性があります。

周産期心筋症は命に関わる場合もあるため、全身のむくみが続く場合は医療機関を受診しましょう。

また出産すると羊水が一気になくなり、母乳をつくるために水分が必要なことから母体は水分不足の状態になります。

その際に体が水分を蓄えようとするため、むくみが起こってしまうこともあります。

2-8.薬の副作用

病気の治療のために服用している薬の副作用でむくみが起こることがあります。

むくみの原因となる薬としては、ロキソプロフェンやアセトアミノフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、血管を広げ血圧を下げるカルシウム拮抗(きっこう)薬、血圧を上昇させるホルモンを阻害し血圧を下げるACE阻害薬、細菌を壊したり増殖を抑えたりする抗生剤、抗がん剤などが知られています。

また薄毛治療で用いられるミノキシジルでも、顔や足のむくみが副作用として出る場合があります。

投薬治療を開始してむくみが起こった場合は、自己判断せず担当の医師に相談するようにしてください。

2-9.病気

むくみは心臓や腎臓、肝臓などの重大な病気が原因で起こる場合もあります。

むくみが何日も続いている場合や、徐々にひどくなっていく場合は病気の可能性を考え、速やかに医療機関を受診してください。

この章ではむくみが起こる可能性のある主な病気について解説します。

2-9-1.心不全

心不全によりむくみが起こることがあります。

心不全は心臓が何らかの異常により、体に必要な血液を送り出すポンプの役割を十分に果たせなくなった状態です。

心不全になると血液が体内をうまく循環せずに滞るため、むくみが起こりやすくなります。

2-9-2.腎臓病

むくみが起こる病気の原因として最も多いのが腎臓病だといわれています。

腎臓は血液中の老廃物や塩分をろ過し、尿として体の外に排出するはたらきをする臓器です。

腎臓病は腎臓のはたらきが悪くなる病気のことで、多くの種類があり、それぞれに原因や症状が異なります。

腎臓のはたらきが大幅に低下する腎不全では、腎臓が水分をうまく尿として排出できなくなるため、体内に水分がたまってむくみやすくなってしまいます。

また腎臓で炎症が起こり、血液中の「アルブミン」が流出する「ネフローゼ症候群」でもむくみが起こります。

2-9-3.肝硬変

肝硬変によってもむくみが起こります。

肝硬変は肝臓に起こった炎症を修復する際にできる「線維(コラーゲン)」というたんぱく質が肝臓全体に広がり、硬く小さくなった状態のことです。

肝臓は栄養素を蓄えたり体に必要な物質に変化したりする「代謝」の他、消化液「胆汁」の生成、体にとって毒になるものの中和といった役割を果たしています。

しかしB型・C型肝炎のウイルス感染、脂肪が肝臓に蓄積した「脂肪肝」、アルコールの摂り過ぎなどによって起こる炎症が慢性化すると、肝硬変になり、肝臓の機能が衰えてしまうのです。

脂肪肝については以下の記事で詳しく解説しています。

脂肪肝は大きな病気を引き起こす?症状や原因、改善法を徹底解説

肝硬変になると肝臓でアルブミンがつくられにくくなり、血中のアルブミン濃度が減少します。

アルブミンは血液中に水分を引き込むはたらきを持っているため、減少すると血液中の水分が血管の外に漏れてむくみが起こるのです。

2-9-4.甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症が原因でむくみが起こることがあります。

甲状腺は喉仏のすぐ下にある臓器です。

甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンには体の新陳代謝を促進するはたらきがあります。

甲状腺の機能が低下してホルモンの分泌量が減ると、体内の水分などの代謝が滞り、むくんでしまうことがあるのです。

2-9-5.下肢静脈瘤

下肢静脈瘤(りゅう)もむくみの原因となります。

下肢静脈瘤は足の静脈がこぶ状に浮き出る疾患です。

下肢静脈瘤は静脈の逆流を防ぐ静脈弁が壊れてしまうことで起こり、それによって血液の循環が滞るため、むくみなどの症状を生じます。

2-9-6.深部静脈血栓症

下肢静脈瘤よりも危険な足のむくみの原因として、「深部静脈血栓症」があります。

深部静脈血栓症は足の骨の近くや筋肉の中といった深い部分の静脈に血栓ができ、詰まってしまう病気で、命に関わる肺塞栓症に直結します。

狭い場所で長時間足を動かさず水分が欠乏した場合に起こりやすく、飛行機に長時間登場した際などに発生するため、両者を合わせて「エコノミークラス症候群」と呼ぶ場合もあります。

また災害時の避難生活や車中泊などの際に深部静脈血栓症を発症したケースも報じられています。

深部静脈血栓症になった場合は急激に足がむくんで腫れ上がり、痛みや違和感を覚えます。

2-9-7.リンパ浮腫

がんの手術でリンパ管やリンパ節を切除した際や、放射線治療を行った際などにむくみが起こることもあります。

リンパ管は全身に広がっており、体液を排出する役割があるため、切除されるとリンパ液の流れが滞り、むくみにつながります。

リンパ浮腫は治療直後に起こることもあれば、治療から10年以上経ってから起こる場合もあります[2]。

心当たりのある方は医師に相談してみましょう。

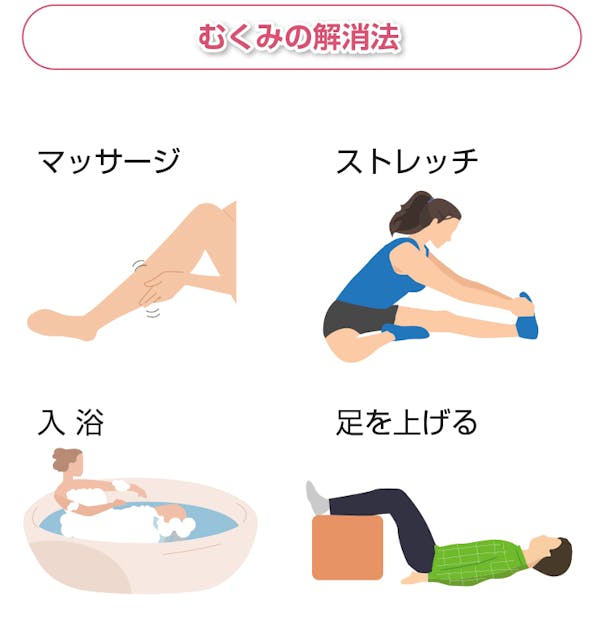

3.むくみの解消法

「むくみはどうしたら解消できるんだろう?」

つらいむくみをどうにか解消したいと考える方も多いでしょう。

多くのむくみは一過性のもので、自分でケアすることで和らげることができます。

この章では自宅で簡単にできるむくみの解消法を紹介します。

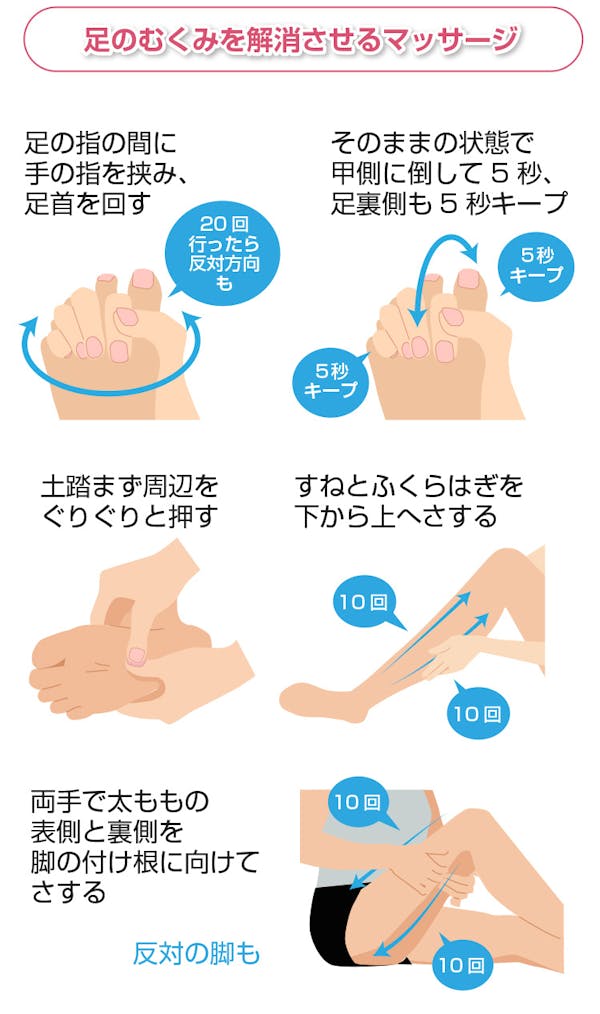

3-1.マッサージ

むくみの解消にはマッサージが有効です。

マッサージを行う場合は筋肉をもみほぐすよりも、滞っている血液やリンパ液を流すことを意識しましょう。

心臓から最も遠い足先から始め、太ももに向けてなでるようにマッサージをしていきます。

乳液やクリーム、マッサージオイルなどがあれば使うようにしましょう。

まずは足の指の間に反対の手の指を挟むようにして、足首を時計回りに20回、反時計回りに20回大きく回します。

そのまま足首を固定し、手前に向けて押して5秒、奥に向けて倒して5秒キープします。

また足裏の土踏まず周辺をつぼ押しの要領でぐりぐりと押しましょう。

次にすねの足首付近に両手を当て、膝に向けて10回なで上げます。

ふくらはぎのくるぶしに近い位置に両手を当て、膝裏に向けて10回しごき上げるようになでます。

続いて膝の両側に両手を当て、太ももの表側を脚の付け根に向けて10回押し下げるように動かします。

膝の裏側に両手を当て、太ももの裏側も脚の付け根に向けて10回引き上げるように動かします。

片方の脚をマッサージしたら、反対の脚を同じようにマッサージしましょう。

顔がむくんでしまった場合は、クリームや乳液を顔全体と首、手に付けてマッサージしましょう。

まず顔の中心から外側に向かって手のひらで顔をさすっていきます。

次に耳から鎖骨に向かって指の腹で首の横側をさすります。

最後に鎖骨の上にあるくぼみを指先でゆっくりと押します。

3-2.ストレッチ

むくみの解消にはストレッチも有効です。

爪先立ちになってかかとを上げ下げすると、ふくらはぎの筋肉がポンプのはたらきをして血行を良くし、むくみを解消してくれます。

立ち仕事の方は、脚が重くなったと感じた際にこのストレッチを行ってみましょう。

ふくらはぎの筋肉を動かすストレッチは椅子に座っても行うことができます。

まず座った状態で両足のかかとを床から離して上げ、戻して足の裏を床につけます。

次に両足の爪先を上げて、また戻して足の裏を床につけます。

この動作を繰り返しましょう。

デスクワークの方や、飛行機や新幹線などで長時間移動される方は試してみてくださいね。

他にも足首を回したり膝を曲げ伸ばしたりするなど、凝り固まった筋肉や関節を意識的にほぐし、血行を改善させましょう。

3-3.入浴

むくみの解消には暖かいお風呂にゆっくりつかることも有効です。

湯船でしっかり体を温めることで血行が良くなり、むくみの解消につながります。

またお湯による適度な圧力(水圧)が体に滞った水分を流してくれます。

湯船にお湯をためられない場合は、洗面器などで足湯をするだけでも効果がありますよ。

3-4.足を上げる

疲れたときや寝るときにもできる簡単なむくみ解消法が足を上げることです。

重力の関係から水分は下肢にたまりやすいため、足を上げることでむくみが解消されます。

床に寝転んで椅子などに足を乗せる、ベッドに横になって壁に足を立て掛けるなど、足の位置を心臓より高くすることを意識して上げてみましょう。

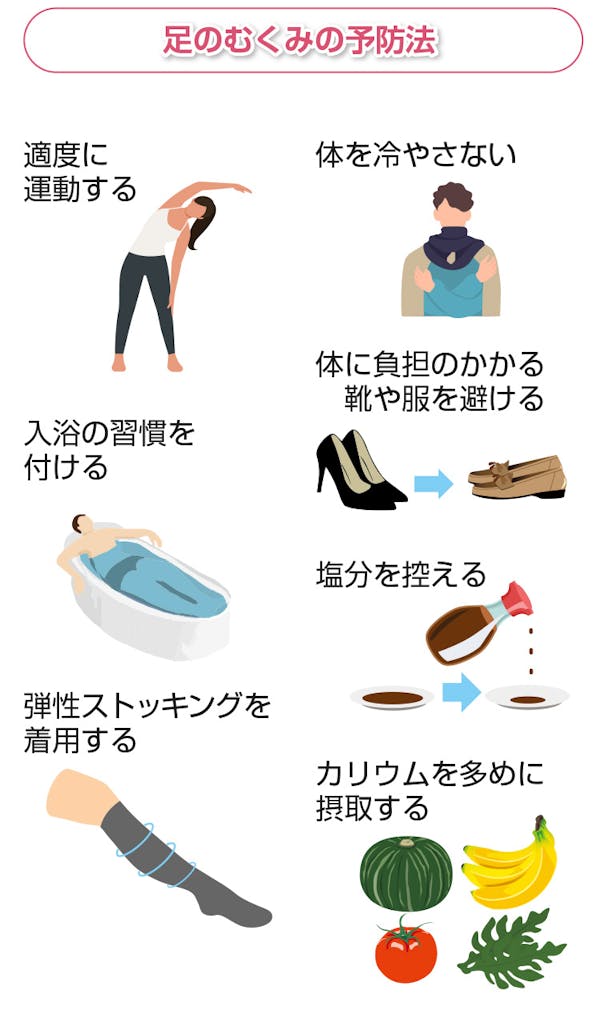

4.むくみの予防法

「むくみを予防することはできるのかな?」

「むくみを起こさないためにはどうすれば良いんだろう……」

できるだけむくまないようにするための予防法を知りたい方も多いのではないでしょうか。

日々の生活習慣を見直すことで、むくみを起こしにくくすることができます。

この章では、自分でできるむくみの予防法を紹介します。

4-1.適度な運動を行う

むくみの予防には日々適度な運動を行うことが重要です。

運動を行うことで筋肉が動いてポンプの役割を果たし、血行が良くなるためむくみにくくなります。

また下肢に筋肉が付くとむくみが生じにくくなるため、ウォーキングやジョギングなど足を使う運動がおすすめです。

忙しくてあまり運動できないという方は、階段を使ったり、早足で歩いたりしてできるだけ脚を動かすようにしましょう。

またむくみ解消のためのストレッチは予防にも有効なため、普段から行うようにすると良いでしょう。

4-2.体を冷やさない

むくみの予防には体を冷やさないことも重要です。

体が冷えると、血行が悪くなってむくみやすくなります。

そのため寒い季節は暖かく過ごすことを心掛けましょう。

脚は特にむくみやすいため、レッグウォーマーや厚手の靴下などでしっかり防寒対策しましょう。

暑い季節でも室内の冷房で体が冷えることがあるため、室温や服装に注意してくださいね。

4-3.入浴の習慣を付ける

湯船につかる習慣を持つことも、むくみ予防に効果的です。

温かいお湯につかることで血行が改善するため、むくみを予防することができます。

特に体が冷えたと感じた日は、しっかり湯船につかって体を温めましょう。

忙しくて時間がない場合などは、足湯をするだけでもむくみにくくなります。

4-4.体に負担のかかる靴や服を避ける

むくみの予防のためには、体に負担のかかる靴や服をできるだけ避けましょう。

ヒールの高い靴やサイズの合わない靴など、足に負担のかかる靴を履いていると血行が悪くなります。

またきついサイズの下着や服を着ることでも血行が妨げられ、むくみが起こることがあります。

自分の体にフィットした靴や服を身に着けることはむくみの予防につながります。

自分らしいおしゃれとむくみ予防を両立させていきたいものですね。

4-5.弾性ストッキングの着用

足がむくみやすいと悩んでいる方には、弾性ストッキングの着用がおすすめです。

弾性ストッキングを着用すると、足首やふくらはぎに圧力がかかって血管やリンパ管が刺激されます。

そのため足にたまりやすい血液やリンパ液が巡りやすくなり、むくみが抑えられるのです。

4-6.アルコールを控える

アルコールを控えることでも、むくみを予防することができます。

アルコールを飲むと、一時的には血管が広がって血行が良くなりますが、静脈やリンパの水分の処理が間に合わなくなり、むくみやすくなります。

またアルコールを摂取すると喉が渇くため水分摂取量が増える場合が多く、むくみの原因になります。

味が濃く塩分過多になりがちなおつまみもむくみにつながるので注意が必要です。

アルコールはほどほどにし、休肝日を設けるようにしましょう。

また一度にたくさん飲むのではなく、時間をかけて少しずつ飲むように注意しましょう。

4-7.塩分を控える

塩分を控えることでむくみを予防することができます。

塩分を摂り過ぎると、体内の塩分濃度を一定に保とうとするはたらきによって水分がため込まれ、むくみが起こります。

塩だけでなくしょう油やみそといった調味料をよく使う日本人は、日本人は塩分を過剰摂取しがちであることが報告されています。

むくみの予防を考えるのであれば、まずは日々の塩分摂取量を減らしてみましょう。

特に塩分が多いインスタント麺などは控え、食べるときもスープは残すようにしましょう。

またみそ汁や漬物、つくだ煮といったおなじみの和食も塩分量が多いため、食べる量や回数に注意が必要です。

減塩表示がある調味料や食品を選択することも有効です。

適切な塩分量や減塩のコツについては以下の記事で詳しく解説しています。

4-8.カリウムの摂取量を増やす

塩分を過剰摂取しがちな日本人にとって、むくみ予防にはカリウムの摂取が有効だといえるでしょう。

カリウムはナトリウム(塩分)の排出を促すはたらきを持つミネラルです。

現在、日本人のカリウム摂取量は全ての年代の男女で目標量を下回っています[3][4]。

日々の食生活で塩分の摂取量を減らし、カリウムの摂取量を増やすことを目指してみましょう。

カリウムを多く含む食品には、バナナやキウイフルーツなどの果物、さつまいもやながいもなどの芋類、アボカドやほうれん草などの野菜、わかめや昆布などの海藻類があります。

また納豆や肉類、魚介類などにもカリウムは含まれています。

なおカリウムは水溶性のため、ゆでたり水にさらしたりすることで流出してしまいます。

生のままで食べたり、煮汁ごと食べたりすることで無駄なくカリウムを摂取できるため、工夫して摂取しましょう。

カリウムについては以下の記事で詳しく解説しています。

5.むくみの原因について まとめ

むくみは血管や細胞の外側に水分が染み出してたまってしまうことで、重力の関係から下肢でよく起こります。

むくみの原因には、長時間の同じ姿勢、運動不足、体の冷えなどによって血行が悪くなることや、水分や塩分の過剰摂取によって体内の水分が増えることなどがあります。

また女性は月経周期に伴う女性ホルモンの変動や、妊娠・出産に伴ってむくみが起こることがあります。

むくみが何日も収まらない、徐々にひどくなるといった場合は心臓や腎臓、肝臓などの重大な病気が原因の場合もあるため、すぐに医療機関を受診しましょう。

むくみの解消にはマッサージやストレッチ、入浴などが有効で、足を上げるだけでも和らげることができます。

日々運動を行い、体を冷やさないよう心掛け、窮屈な靴や服装をやめることでむくみを予防することができます。

また塩分やアルコールを控え、カリウムを多めに摂取することもむくみ予防には有効です。

自分のむくみの原因をしっかり把握し、生活習慣を改善して予防できるようにしましょう。