「人間ドックで脂肪肝って結果が出たけど、一体何だろう?」

「このままだと何か重い病気につながるんじゃないかな……」

というように、「脂肪肝」と診断されて不安になっている方も多いのではないでしょうか。

簡単にいうと、脂肪肝とは中性脂肪が肝臓にたまった状態のことです。

放置すると肝臓の状態が悪化したり、全身にさまざまな病気を併発したりする可能性があります。

ただし、心配し過ぎる必要はありませんよ。

脂肪肝は生活習慣を変える努力をしたり、医師の治療を受けたりすれば十分改善する可能性がある状態です。

この記事では、脂肪肝がどんな病気なのか、原因や分類、今日から始められる脂肪肝の改善方法についてご説明していきます。

1.脂肪肝とは?

「そもそも脂肪肝ってどういう状態なんだろう?」

「放置するとどうなってしまうの?」

と疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。

たしかに「脂肪肝」という言葉を日常生活で耳にする機会はあまり多くはありませんよね。

そこでまず、脂肪肝とはどのような状態で、症状が悪化するとどのようなリスクがあるのかについて、詳しくご説明しましょう。

【関連情報】 「メタボリックシンドロームとは?診断基準や健康への悪影響を解説」についての記事はこちら

1-1.肝臓に中性脂肪がたまっている状態

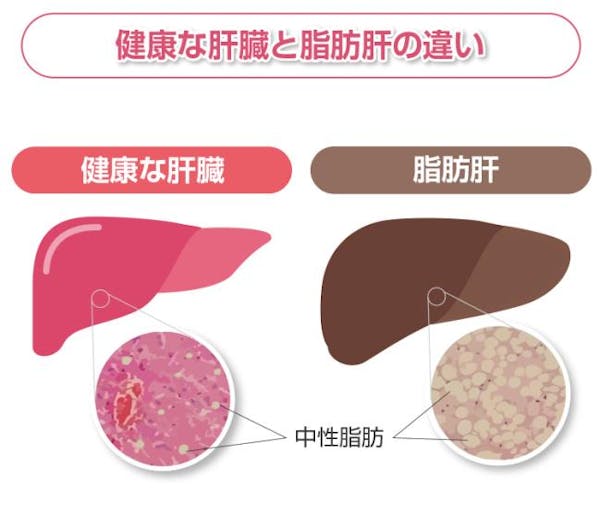

「脂肪肝」とは肝臓に中性脂肪がたまっている状態のことです。

ただし、肝臓に脂肪がついているだけで「脂肪肝」と診断されるわけではありません。

肝細胞の30%以上に中性脂肪がたまっていると「脂肪肝」と診断されます[1]。

健康な肝臓と脂肪肝になってしまった肝臓は以下のように脂肪の量が大きく異なります。

また、肝臓に脂肪がたまっている場合、体の他の場所にも脂肪がたまっている可能性があります。

そのため脂肪肝と診断された方の多くは、メタボリックシンドロームを併発し、体内に中性脂肪や悪玉コレステロールが多い状態になっていることが多いのです。

[1] 厚生労働省 e-ヘルスネット「脂肪肝(しぼうかん)」

1-2.脂肪肝はアルコール性と非アルコール性に大別

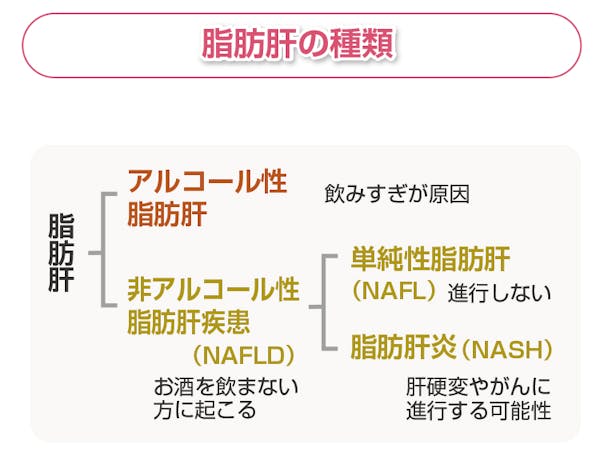

脂肪肝はアルコールが原因の「アルコール性」と、それ以外が原因の「非アルコール性」に大別されます。

ここからそれぞれについて詳しくご説明しましょう。

1-2-1.アルコール性脂肪肝

アルコール性脂肪肝とは、文字どおりお酒の飲み過ぎが原因となって引き起こされる脂肪肝のことです。

脂肪肝になってもお酒を飲み続けていると、より重篤な肝炎や肝硬変に進行してしまうかもしれません。

また一度肝炎になってしまうと、改善してもまたお酒を飲み始めると肝硬変に進行してしまう可能性があります。

最悪の場合には死に至るため、早めの対処が必要だといえるでしょう。

一般的には肝硬変は治らない病気と考えられていますが、肝線維化が初期の場合は断酒によって改善する可能性があります。

ただし、一度肝硬変の状態になってしまうと、断酒により症状が改善し、肝機能検査で数値が正常化しても、肝組織は完全に元には戻らないと言われています。

アルコールが原因で肝臓に異常をきたす方の多くは、お酒をやめられないアルコール依存症です。

脂肪肝と診断されアルコールが原因だと考えられる場合は、これ以上病状が進行する前にお酒との付き合い方を見直すようにしましょう。

1-2-2.非アルコール性脂肪肝

アルコールをほとんど摂らない方に起こる脂肪肝を「非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)」と呼びます。

NAFLDは進行しない「単純性脂肪肝(NAFL)」と、放っておくと肝硬変やがんに進行してしまう可能性のある「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」に分けられます。

NAFLDの80%〜90%は脂肪肝のまま進行しないNAFLです[2]。

しかし10%〜20%はNASH(非アルコール性脂肪肝炎)で、肝硬変や肝がんに進行する可能性があります[2]。

[2] 日本消化器病学会 ガイドライン「NAFLD/NASH ガイド2023」

2.脂肪肝を放置するとかかるリスクのある病気

脂肪肝自体には、自分で気付ける症状はほとんどありません。

「体に不調がないなら今の生活のままでいいんじゃない?」

と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、脂肪肝は知らぬ間に進行し、肝臓の状態がさらに悪化したり、他の病気を併発したりしてしまう可能性があります。

ここでは脂肪肝が進行すると起こってしまう可能性のある病気についてご説明します。

病気1 動脈硬化

脂肪肝になってしまっている場合、肝臓に限らず体内に中性脂肪や悪玉コレステロールなどの脂質が多い「脂質異常」と呼ばれる状態になっているかもしれません。

脂肪肝や脂質異常を放置していると、動脈硬化になってしまう可能性があります。

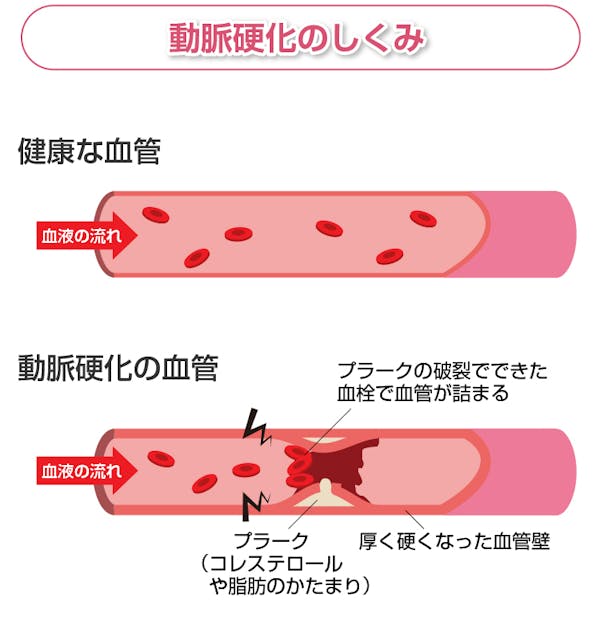

動脈硬化は血液中のコレステロールや脂肪が沈着することにより、血管が硬くなり、弾力性が失われた状態をいいます。

動脈硬化が更に進行すると、「プラーク」というコレステロールなどの塊でできたこぶ状のものが血管を圧迫します。

コレステロールや脂肪が蓄積しプラークができると血管が狭くなって詰まってしまい、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、大動脈瘤といった病気の原因になり得ます。

つまり、体内に脂質がたまり過ぎると動脈硬化が起こり、そのまま放置すると深刻な病気にかかってしまう危険性があるということですね。

病気2 糖尿病

脂肪肝になると糖尿病を併発してしまうケースも少なくありません。

糖尿病のうち、遺伝的な要因に食べ過ぎや運動不足などの生活習慣が合わさることで発症するものを「2型糖尿病」と呼びます。

2型糖尿病の疑いがある方は可能性を否定できない方を含め、日本では成人の6人に1人、1,870万人にも上ります[3]。

2型糖尿病のなかにはインスリンが分泌されているにもかかわらず効きが悪いケースが存在します。

これは肝臓のはたらきが悪くなって血液中の糖を肝臓に取り込めず、血糖値をコントロールできなくなっている状態です。

脂肪肝のなかでもアルコール以外が原因となって引き起こされた脂肪肝は、血糖値の異常や2型糖尿病と強い関連性があるといわれています。

血糖値が高い方の多くが非アルコール性脂肪肝疾患や非アルコール性脂肪肝炎を患っているのです。

糖尿病は網膜や腎臓、神経などに障害をきたす病気を併発したり、心臓病や脳卒中のリスクを高めたりしてしまいます。

【代表的な糖尿病の合併症】

- 網膜症……網膜の毛細血管に障害をきたす病気のことで、進行すると失明を引き起こします。

- 腎症……腎臓の「糸球体」という部分に障害をきたす病気のことで、進行すると尿たんぱくが増え人工透析が必要となります。

- 神経障害……神経のはたらきに障害が起きて体のさまざまな部位に異常をきたし、足の潰瘍や壊疽などにもつながります。

さまざまな病気を併発してしまわないために、生活習慣を改め脂肪肝を改善することが重要だといえるのですね。

[3] 厚生労働省 e-ヘルスネット「糖尿病」

【関連情報】 「コーヒーによる糖尿病予防」についてもっと知りたい方はこちら

病気3 肝炎・肝硬変

脂肪肝をそのままにしてしまうと肝炎を起こし、さらに進行して肝硬変になる場合もあります。

肝炎とは何らかの原因によって肝臓に炎症が生じた状態のことで、脂肪肝を放置してもなり得ます。

肝炎になると炎症により肝臓の細胞が壊され、肝臓の機能が徐々に低下していってしまいます。

また肝炎を放置すると肝硬変になってしまう可能性もあります。

肝硬変とは炎症によって細胞が壊されたり修復されたりすることで細胞が繊維化し、硬くなってしまった状態のことです。

「肝硬変になるとどんな症状が出るんだろう?」

と不安になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

肝硬変は食道や胃の表面の血管が広がってこぶのように盛り上がる「静脈瘤」を併発してしまう場合があります。

静脈瘤は破裂して大量の吐血や下血を起こす可能性があり、最悪の場合には死に至ります。

肝硬変では出血の際に血を固めて止める「血液凝固因子」や「血小板」といった血中の物質が減ってしまうため、大量出血を起こす可能性が高いのです。

さらに出血によって肝臓の血流が悪くなり、肝臓の機能が低下する「肝不全」に陥ることも少なくありません。

肝臓はある程度症状が悪化してしまうと、元のとおり正常に戻すことはできません。

肝硬変などの重い病気になってしまう前に脂肪肝の段階から予防することが重要なのですね。

病気4 肝細胞がん

脂肪肝を放置すると、肝細胞がんを引き起こしてしまう可能性もあります。

肝細胞がんは、肝臓の細胞ががん化して悪性腫瘍になってしまったものです。

肝細胞がんの多くは肝炎ウイルスによって肝細胞の炎症と再生が繰り返されることで起こりますが、近年では脂肪肝を原因としたウイルスを伴わない肝細胞がんが増えているといわれています。

脂肪肝を放置していると命に関わる病気に発展してしまう恐れがあることがお分かりいただけたでしょう。

3.脂肪肝の原因は?

「それじゃあ、脂肪肝の原因は何だろう?」

と気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

改善のためにも、脂肪肝になってしまう原因を知っておくことが重要だと考えられますよね。

ここでは脂肪肝になってしまう要因を五つご紹介しましょう。

原因1 食べ過ぎや栄養バランスの崩れ

脂肪肝の主な原因の一つとして食べ過ぎが挙げられます。

摂取カロリーが消費カロリーを上回り続けると、エネルギーとして使い切れなかったカロリーは中性脂肪などに変えられて体にどんどん蓄えられていってしまいます。

特に脂質や糖質の多い食べ物には要注意です。

また、栄養素の過剰や不足が原因で引き起こされる「代謝異常」も脂肪肝を引き起こす原因となり得ます。

食べ過ぎや栄養バランスの偏りには十分な注意が必要なのですね。

原因2 飲み過ぎ

脂肪肝がアルコール性のものとそれ以外に分けられることからも分かるとおり、お酒の飲み過ぎは脂肪肝の大きな原因の一つです。

脂肪肝を放置してさらに大量の飲酒を続けると、より症状の重いアルコール性の肝炎に進行し、最悪の場合には死に至ってしまいます。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど自覚症状の少ないことで知られている臓器です。

お酒を常習的に飲んでいる方は定期的に検査を受け、肝臓の状態を確認するようにしておきましょう。

原因3 糖尿病

脂肪肝は糖尿病を併発しやすいといわれていますが、糖尿病による代謝異常が原因となって脂肪肝が引き起こされる場合もあります。

2型糖尿病によってインスリンの効きが悪くなると代謝に異常をきたし、肝臓で中性脂肪を多く作るよう促されてしまうのです。

つまり、脂肪肝と糖尿病は相関関係にあるといえるのですね。

原因4 薬の副作用

ステロイド剤の服用が脂肪肝の原因となってしまう場合もあります。

ステロイドは炎症を抑えたり免疫力を抑制したりする作用があり、さまざまな病気の治療のために処方されます。

しかしステロイドを長期間にわたり多量に服用すると脂質代謝に異常をきたし、血中のコレステロールや中性脂肪などの脂質が増えて脂肪肝を引き起こす可能性があるのです。

ステロイド剤にはその他にもさまざまな副作用があるため、医師の指示を守って利用することが重要です。

原因5 妊娠

まれに妊娠によっても脂肪肝が引き起こされる場合があります。

妊娠によって脂肪肝が引き起こされる原因は不明ですが、急速に悪化して肝不全が起きたり、母子の生命が危険にさらされたりする場合もあります。

ただし、無事に出産できた場合は、次回の妊娠で脂肪肝が再発することはほとんどないといわれています。

4.自分でできる脂肪肝の改善法は?

「脂肪肝と診断されてしまったけど、どうしたら改善できるんだろう……?」

と気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

脂肪肝の治療は、原因となっているものを制限したり、取り除いたりすることが中心です。

例えばアルコールが原因の場合はお酒をやめる、食べ過ぎが原因の場合には食事を制限したり運動したりすることで体重を減らすといったことが考えられます。

脂肪肝はアルコールが原因のものと、それ以外の要素が原因のものに大別されますが、多くは生活習慣を改めることによって改善する可能性があるのですね。

ここでは、脂肪肝を改善する方法をご紹介しましょう。

改善策1 食生活を改める

脂肪肝の多くは、食べ過ぎが原因で起こるため、原因となっている食生活を改めることで改善が期待できます。

まずは食事に対する工夫についてお伝えしましょう。

(1) カロリー制限を行う

摂取カロリーが消費エネルギーを上回ると、エネルギーとして使い切れなかった分が中性脂肪などに作り替えられて体に蓄えられます。

これが脂肪肝の発生するメカニズムです。

そのため、カロリー制限を行うことで脂肪肝が改善できると考えられます。

「カロリー制限は何を目安にしたら良いんだろう?」

というのが気になるポイントですよね。

カロリー制限を行うに当たっては、「最も病気になりにくい」といわれているBMI22の状態(標準体重)を目指すのが良いと考えられるでしょう。

BMI22の健康的に理想だと考えられる体重は、身長(m)×身長(m)×22という式で求めることができます。

ご自身の健康のために、標準体重を計算してみましょう。

標準体重に対して1kg当たり25kcalが1日の摂取カロリーの目安です[4]。

例えば身長170cmの方であれば、摂取カロリーの目安は以下のとおりとなります。

1.7(m)×1.7(m)×22×25(kcal)=1,589.5kcal

これは日頃あまり体を動かしていない場合を想定した計算です。

運動量に応じて必要カロリーは増えるため、体をよく動かすという方はこちらの記事などを参考に必要カロリーを算出してください。

[4] 茨城大学保健管理センター栄養相談室「脂肪肝の食事」

(2) 脂質の多い食べ物を避ける

脂っこい食べ物を避けることも脂肪肝の改善には効果的だと考えられます。

バターやクリーム、脂質の多い牛肉や豚肉などは避けるようにしましょう。

肉は部位によっても脂質の含有量が大きく異なります。

極力脂質の多い部位を避け、脂身は除くなどの工夫をしましょう。

また調理には植物性の油を使い、使用する量を控えるよう心掛けましょう。

極端な制限は体に不可欠な「必須脂肪酸」の欠乏を招いてしまうため、栄養バランスを崩さない程度に制限することが重要です。

(3) 糖質の多いものを避ける

糖質を避けることも血液中の中性脂肪を減らし、脂肪肝を改善することにつながります。

食べ物から摂取した糖質は体内でブドウ糖に分解されエネルギー源として利用されますが、使い切れなかった分は中性脂肪に変えられて体に蓄えられます。

糖質を多く含む主食や甘いものの食べ過ぎには注意しましょう。

また果物に多く含まれていたり清涼飲料水などに添加されていたりする「果糖」も中性脂肪になりやすい性質を持っているため、特に摂り過ぎには要注意です。

(4) 食物繊維を多く摂る

「普段あまり野菜を食べる機会がない……」

という方も多いのではないでしょうか。

食物繊維を多く摂ることも脂肪肝の改善に有効だと考えられます。

食物繊維には血糖値の上昇を緩やかにしたり、脂質や糖などを吸着して体の外に排出したりするはたらきがあります。

そのため肥満や脂質異常症などの予防・改善にも効果があるといわれているのです。

食物繊維は植物性の食品に多く、特に以下のようなものから効率的に摂取できます。

【食物繊維を多く含む食品】

- 豆類(納豆・いんげん豆・あずき・おから)

- 野菜類(さつまいも・切り干し大根・かぼちゃ・ごぼう・たけのこ・ブロッコリー・モロヘイヤ)

- きのこ類(しいたけ)

- 藻類(ひじき)

- 穀類(そば・ライ麦パン)

- その他(しらたき)

これらの食品には一食で摂取する量に食物繊維が2g〜3gも含まれているため、ぜひ食事に取り入れてみてくださいね。

(5) 脂肪肝を予防する食材を取り入れる

脂肪肝を予防する食材を食事に取り入れるのも良いでしょう。

脂肪肝を予防するといわれている食材には以下のものがあります。

【脂肪肝を予防する食材】

- たまねぎ……たまねぎに含まれるフラボノイド(ポリフェノールの一種)であるケルセチンが、肝臓の脂肪蓄積を抑制します。

- みかん……みかんに含まれるカロテノイド色素(動植物の世界に存在する色素)のβ-クリプトキサンチンの濃度が上昇することで、肝機能障害のリスクを抑えられます。

- 緑茶……緑茶カテキンが高脂肪食摂取による体重増加や肝臓への脂肪蓄積を抑制します。

- 大豆……大豆に含まれているコリンという成分は脂肪肝の脂肪を取り除きます。

- コーヒー……コーヒーに含まれるクロロゲン酸やカフェインが脂肪肝を抑制すると考えられています。

- 魚油……イワシやサバ、スケトウダラ等の魚に含まれる油は体重増加と肝臓に脂肪が蓄積することを防ぎます。

これらの食材を積極的に食事に取り入れましょう。

【関連情報】 「食生活を見直すために!トクホ」についてもっと知りたい方はこちら

改善策2 お酒を控える

脂肪肝の原因の一つとしてお酒の飲み過ぎが挙げられていましたよね。

お酒を控えることも脂肪肝の改善には非常に重要です。

アルコールが原因の脂肪肝は、初期の段階であればお酒をやめることで短期間に改善するといわれています。

しかし、

「お酒を全く飲んじゃいけないのかな?」

と気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

肝炎や肝硬変に進行していない場合には、全く飲んではいけないというわけではありません。

お酒を飲む際には1日平均2杯程度にしましょう[5]

日本酒なら1合、ビールなら中びん1本程度が目安です[5]。

[5] 厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールと肝臓病」

改善策3 適度な運動をする

脂肪肝を改善するためには適度な運動も重要です。

脂肪をエネルギーとして燃やす「有酸素運動」が効果的だと考えられるでしょう。

有酸素運動には、悪玉コレステロールや中性脂肪、体脂肪を減らす効果が期待できます。

「どのくらい運動すればいいの?」

と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)の運動療法としては、1週間に250分以上の運動が推奨されています[6]。

なお、250分未満の運動では改善効果が十分に得られなかったとの研究結果が出ています。

1日当たりなら30分ちょっとの運動(3~6メッツ以上:時速4㎞のウォーキング~時速7㎞のジョギング)で達成できますね[7]。

ただし、遊離脂肪酸が使われるのは運動を開始して10分後くらいなので、脂肪を燃焼させるにはある程度の時間運動を続ける必要があります。

重要なのは少しでも多く体を動かすことです。

まずは歩く距離を少しずつ増やすところから始めてみましょう。

[6[ Oh S, Shida T, Yamaguchi K, et al., 「Moderate to vigorous physical activity volume is an important factor for managing nonalcoholic fatty liver disease: a retrospective study.」, Hepatology 2015 61(4)

[7] 厚生労働省「身体活動・運動の単位」

5.不安な場合は病院を受診しよう

肝炎や肝硬変などに進行していない、他に合併症を引き起こしていない脂肪肝は、原因となっているものを抑えたり取り除いたりすることで改善するケースが一般的です。

しかし

「自分で改善できるかな……」

「生活習慣を改めても自分じゃ治ったか分からないなあ……」

などと不安になった場合には、医療機関に相談しましょう。

病院を受診すれば、改善に向けて何をすべきなのか適切な指導を受けることができますよ。

また脂肪肝が見つかった際に肝炎や肝硬変に進行する可能性を指摘されていた場合や、他の疾患を指摘されていた場合には、速やかに医療機関を受診するようにしてくださいね。

6.脂肪肝についてのまとめ

脂肪肝とは、肝細胞の30%以上に中性脂肪がたまってしまった状態のことです。

自覚症状はほとんどありませんが、放っておくと肝炎や肝硬変、肝細胞がんなどに進行したり、動脈硬化や糖尿病などの他の病気にかかりやすくなったりするリスクがあります。

そのため、自分が脂肪肝であることが分かった段階で改善を目指すことが重要だといえます。

脂肪肝の原因の多くは食べ過ぎや飲み過ぎです。

治療は主に原因となっているものを抑えたり取り除いたりして、生活習慣を改善することによって行います。

健康的な食生活を送り、お酒を控え、運動をするなど、日々の生活習慣を見直すところから始めてみてくださいね。

また、不安な場合はなるべく早めに医療機関に相談しましょう。

この記事の監修者

みなと芝クリニック 名誉院長

犀星の杜クリニック六本木 院長

【経歴】

筑波大学医学専門学群卒業。消化器専門医。アメリカテキサス大学MDアンダーソンがんセンターにてがんの研究も行うなど幅広い知識も習得、2010年にみなと芝クリニックを開業、2022年には犀星の杜クリニック六本木を開業。脂肪肝の再生医療がテーマ。

【出演番組等】

日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」、TBSテレビ「グっとラック!」、TBSテレビ「この差ってなんですか?」、テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」など出演多数。

日本テレビ「世界一受けたい授業」、TBSテレビ「ワールド極限ミステリー」、フジテレビ「ノンストップ!」、中京テレビ(日本テレビ系)「それって!?実際どうなの課」などの医療監修も多数。

【クリニックのHP情報】

»みなと芝クリニック

»犀星の杜クリニック六本木

【著書情報】

「死肪肝」(幻冬舎MC)、「結局、腸が9割」(アスコム刊)他。

【執筆論文情報】

»Overexpression and gene amplification of EGFR, HER2, and HER3 in biliary tract carcinomas, and the possibility for therapy with the HER2-targeting antibody pertuzumab, J Gastroenterol

. 2015 Apr;50(4):467-79.

»HER Receptor Family: Novel Candidate for Targeted Therapy for Gallbladder and Extrahepatic Bile Duct Cancer, Gastrointest Cancer Res. 2007 Nov-Dec; 1(6): 221–227.

»Expression of MUC1 recognized by a monoclonal antibody MY.1E12 is a useful biomarker for tumor aggressiveness of carcinoma of the gallbladder, Clin Exp Metastasis

. 2004;21(4):353-62.