「ニコチンって体にどんな影響があるのかな?」

「なかなか禁煙できないけど、これってニコチン依存症?」

喫煙していてこのように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ニコチンが体に悪いということは知っていても、具体的にどんな影響があるのかなど知らないことも多くありますよね。

ニコチンはさまざまな病気を引き起こすリスクを高めるほか、受動喫煙によって周りの人の健康に害を及ぼすこともある物質です。

また喫煙を続けているとニコチンに依存した状態になり、なかなか禁煙できなくなってしまう方も多いといわれています。

そこでこの記事ではニコチンによる影響や禁煙の効果、禁煙を成功させるためのコツも紹介します。

健康が気になるけれどなかなか禁煙できないという方は必見ですよ。

1.ニコチンとは?

「ニコチンってどんな成分なんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

ニコチンはたばこの葉に含まれている化学物質の一つです。

ニコチンは喫煙することで体内に取り込まれ、血液を介して全身に広がります。

全身に広がったニコチンは体内のさまざまな神経や組織に作用し、精神を覚醒させたり、筋肉を緩ませたりするほか、脳の一部を刺激して心地よい感覚をもたらします。

喫煙している方がなかなか禁煙できないのはニコチンにより快楽がもたらされ強い依存性が生じるためです。

またニコチンは植物性の毒の多くが該当する「アルカロイド」と呼ばれる化合物の一種で、「毒物及び劇物取締法」で「毒物」として指定された神経毒でもあります。

そのためたばこの葉を食べたり、ニコチンが溶け出した液体を飲んだりすると急性中毒により吐き気や嘔吐、ひどい場合には意識障害といった症状を引き起こしてしまいます。

特に乳幼児の誤飲事故は多く、死に至る場合もあります。

ニコチンにはさまざまな害があるといえるのですね。

2.ニコチンによる影響

「ニコチンって体にどんな影響があるの?」

というのも気になるところですよね。

ニコチンに依存性があることや、がんのリスクを高めることなどはよく知られていますが、その他にも循環器系疾患の発症リスクを高めたり、周囲の人や胎児の健康を害したりします。

ここではニコチンが体内でどのように作用するのかも含め、ニコチンによる影響について詳しく解説します。

影響1 ニコチンへの依存性が生じる

ニコチンには強い依存性があるとされています。

喫煙によってニコチンが全身に広がると、中枢神経系に存在するニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)という受け皿のような部分にニコチンが結合します。

ニコチンが受容体に結合すると脳から神経伝達物質の一種である「ドーパミン」が大量に分泌されます。

ニコチンはドーパミンのほか、食欲を抑える作用のある「ノルアドレナリン」、認知作業を向上させる「アセチルコリン」、気分を調整する「セロトニン」などの分泌にも関わっています。

本来これらの神経伝達物質は自然に分泌されますが、喫煙を続けていると神経伝達物質の分泌の調節がニコチンに委ねられ、自発的に分泌する機能が低下してしまいます。

そのためたばこを吸わない時間が長くなったり禁煙を試みたりすると血液中のニコチン濃度が低下してイライラするなどのニコチンの「離脱症状」が生じ強い不快感を覚えるのです。

離脱症状は再び喫煙することで消失するためせっかく禁煙をしても離脱症状に悩まされてまた吸ってしまうという悪循環が生じ、このような行動を繰り返す状態がニコチン依存症の特徴とされています。

ニコチンによる依存の強度は個人差があるものの、麻薬にも匹敵するといわれています。

ニコチン依存症になってしまうと禁煙したくてもなかなか喫煙をやめられなくなるのですね。

影響2 循環器系疾患発症のリスクが高まる

ニコチンは血管や心臓、脳などの循環器系の病気を発症するリスクを高めることも分かっています。

これはニコチンが「副腎皮質」を刺激し「カテコールアミン」と呼ばれる神経伝達物質(ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン)の分泌量が増加するためです。

カテコールアミンが大量に分泌されると血管の収縮や血圧の上昇、脈拍増加が起こり、動脈硬化などが促進され心臓に負担がかかります。

動脈硬化が進行すると血管が狭くなって血流が悪くなったり血栓ができて血管が詰まったりしてしまいます。

そのため虚血性心疾患や脳卒中などの循環器系疾患を発症するリスクが高まるのです。

このようにニコチンは命に関わる病気を引き起こすリスクがあるのですね。

影響3 がん発症のリスクが高まる

ニコチンはがんを発症するリスクがあることも分かっています。

ニコチンそのものには発がん性は認められていませんが、ニコチンが体内で分解・代謝される際に発生する「ニトロソアミン類」に発がん性があるとされています。

また、たばこの煙に含まれている有害物質はニコチンだけではありません。

たばこの煙にはたばこ自体に含まれる物質とそれらが不完全燃焼することで生じる物質を合わせて約5,300種類の物質が含まれており、このうち約70種類の物質に発がん性があるとされています。*1

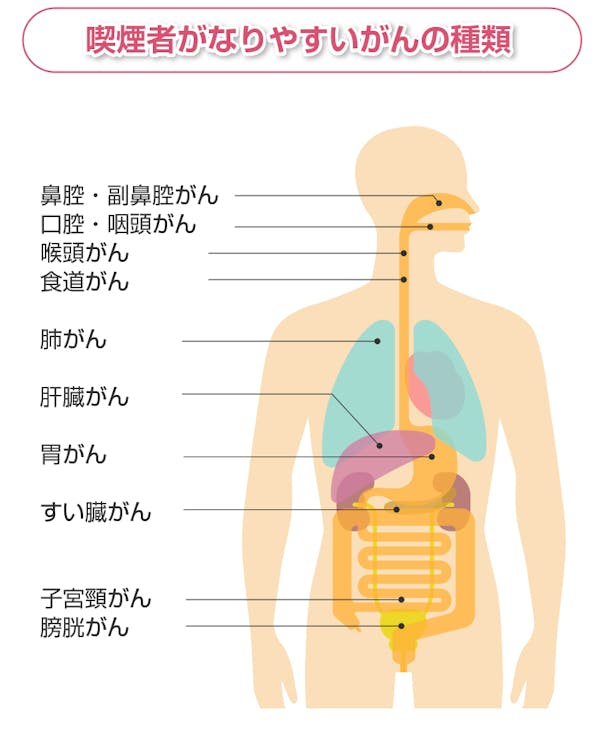

そのためたばこを吸っている人がなりやすいがんの種類には科学的に明らかになっているものだけで以下のようなものがあります。

肺がんは喫煙で発症リスクが高まることがよく知られていますよね。

その他にも、まだ十分な科学的証拠は認められていないものの因果関係が示唆されているがんやその他の病気も多数あります。

喫煙をするとニコチン以外にもさまざまな物質が原因でがんを発症するリスクが高まると考えられるのですね。

*1 国立研究開発法人国立がんセンター がん情報サービス「たばことがん もっと詳しく」

影響4 受動喫煙で周囲の人の健康も害する

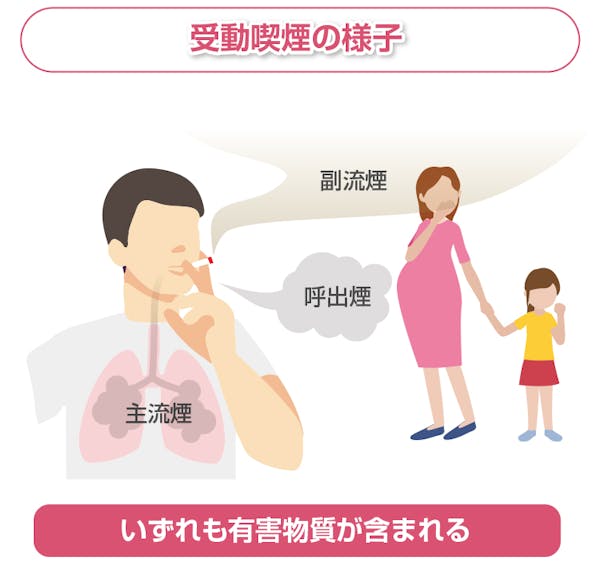

喫煙者が吸うたばこの先端から出る煙や吐き出す煙にもニコチンなどのさまざまな有害物質が含まれ、「受動喫煙」によって健康被害が生じることもあります。

たばこを吸わない人であっても、継続的に受動喫煙を続けていると健康に悪い影響を受けてしまいます。

受動喫煙による影響が確実であるとされている疾患には、がん、循環器系疾患、乳幼児突然死症候群(SIDS)があります。

日本では受動喫煙による病気が原因で亡くなる人が年間1万5,000人を超える*2とされており、深刻な健康被害として問題になっています。

ニコチンは喫煙者だけでなく、周囲の人へも同じように健康被害があるのですね。

*2 厚生労働省 e-ヘルスネット「受動喫煙」

影響5 胎児の健康を害する

妊娠中の方が喫煙をすることで、胎児へニコチンによる影響が生じることも分かっています。

胎児は胎盤を通して母親からの栄養を受け取っていますが、妊娠中に喫煙することでニコチンも胎盤を通過して胎児へ供給されます。

ニコチンは血管を収縮させるため、胎盤への血流量が低下し胎児に酸素や栄養が届きにくくなってしまうのです。

その結果胎児の発育障害や早産、流産の原因になることがあります。

またニコチンには神経毒性もあり、妊娠中に喫煙することで生まれてくる赤ちゃんの知的能力への影響や発達障害などのリスクも懸念されるといわれています。

喫煙が原因で赤ちゃんを危険に晒してしまうリスクがあるのですね。

ニコチンには依存性があることも踏まえると、妊娠前から禁煙をした方が良いといえるでしょう。

3.禁煙の効果とは?

「長年喫煙していても、禁煙したら効果があるのかな?」

このように疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

禁煙するのに遅すぎるということはありません。

ここでは禁煙による効果を紹介しましょう。

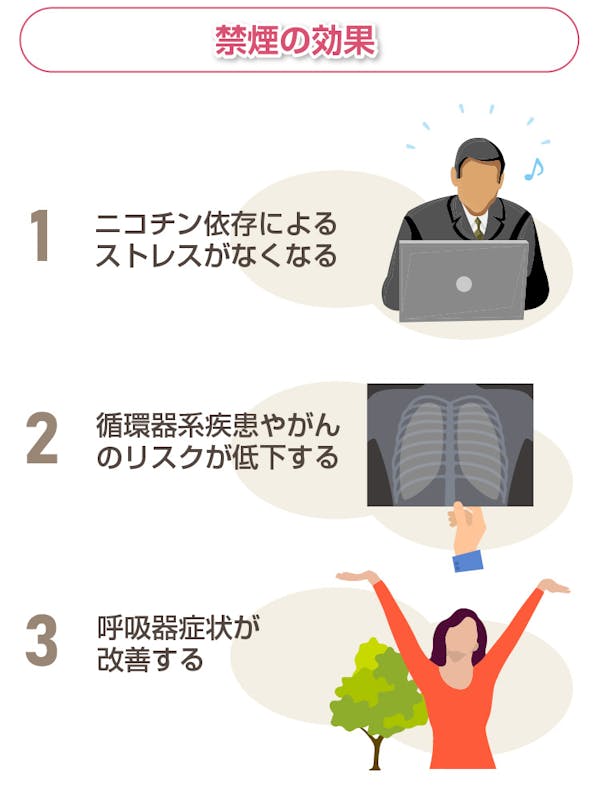

効果1 ニコチン依存によるストレスがなくなる

禁煙するとニコチン依存によるストレスから解消されます。

喫煙することでイライラが解消されていたのはあくまでニコチン摂取による一時的なもので、ニコチンの血中濃度が低下すればまた離脱症状が出現し、たばこを吸いたくなってしまいます。

「たばこを吸えばストレスが解消される」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は喫煙がストレスを作り出す原因になっていることが多いのです。

禁煙に成功すれば、ニコチン依存によって生じるイライラや不快感から解放されます。

禁煙を始めたばかりの時期は離脱症状によってストレスが増大すると感じることもあるかもしれませんが、ストレスを解消する方法を見つけて乗り越えることが大切です。

効果2 循環器系疾患やがんのリスクが低下する

禁煙すると喫煙によって生じるリスクのあるさまざまな病気を発症するリスクも低下します。

まずたばこを吸いやめてから20分ほどで血圧や脈拍数が正常値まで下がり、手足の温度が上昇する*3といわれています。

さらに禁煙後24時間には心臓発作のリスクが低下、禁煙後2週間以上経過すると血管や心臓の循環機能が改善する*3とされています。

禁煙後比較的早期に効果が期待できるのですね。

しかしがんや循環器系疾患発症のリスクを減少させるにはより長い禁煙期間が必要になるとされています。

虚血性心疾患発症のリスクは禁煙後2〜4年後ごろに、喫煙を続けていた場合と比較して35%程減少する*3とされ、脳梗塞発症のリスクは顕著に減少するとされています。

さらに禁煙後5〜9年では肺がんを発症するリスクが喫煙を続けた場合と比べ明らかに減少し、禁煙後10〜15年ほどではさまざまな病気を発症するリスクが喫煙していない人と同等のレベルまで近づく*3とされているのです。

年月はかかるかもしれませんが、将来を健康に過ごすために禁煙は必須といえるでしょう。

*3 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙の効果」

効果3 呼吸器症状が改善する

禁煙すると呼吸器に関連した症状の改善も期待できます。

喫煙はせきやたん、息切れのほか喘息(ぜんそく)の悪化、肺炎や慢性閉塞性肺疾患の原因になります。

しかし禁煙を行うことでこのような症状を改善する効果が期待できるのです。

禁煙後1カ月〜9カ月後には呼吸に伴う「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という喘鳴(ぜんめい)やせきが改善し、さらに気道(口から肺の末梢までの空気の通り道)の自浄作用が改善して感染症にかかるリスクも減少するといわれています。*4

また喫煙によって「慢性閉塞性肺疾患」を発症している方の場合には、禁煙後1年ほどで肺機能が改善する *4とされています。

喫煙によってせきやたんなどの症状が出ている方は、つらい症状を改善させるためにもなるべく早めに禁煙を行いましょう。

*4 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙の効果」

4.禁煙を成功させるためのコツを紹介

「禁煙しなきゃいけないのは分かるけど、なかなかやめられないんだよね……」

これまで禁煙を試みたことがある方は離脱症状によって失敗してしまったという方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは離脱症状を乗り越え禁煙を成功させるためのコツを紹介しましょう。

コツ1 禁煙を開始する日を決める

まずは禁煙を開始する日を決めましょう。

開始日は何かの記念日にしたり、休日にたばこを多く吸ってしまうという方は仕事がある日にしたりすると良いでしょう。

開始日をカレンダーに書き込んだり禁煙宣言を記した紙を目に見える所に張り付けたりすると意欲が高まるかもしれません。

禁煙開始日を決めたら、禁煙したい理由も書き出しておきましょう。

「健康になりたいから」「家族の健康を守りたいから」など禁煙したい理由をいつでも目に見える所に張っておくことで、禁煙開始後につらくなったときにも初心に返り考え直すきっかけになります。

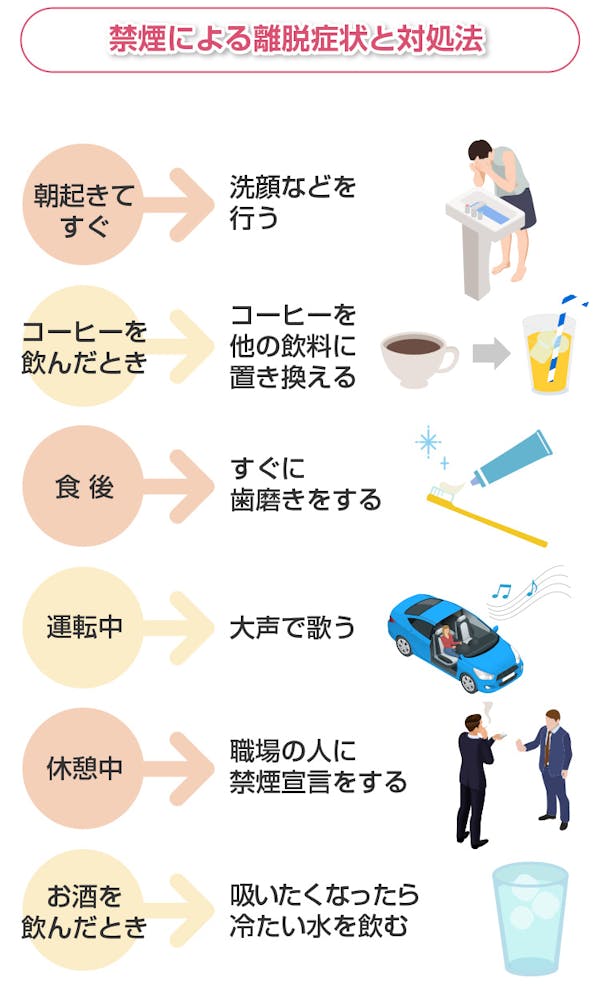

コツ2 他の行為や物で気を紛らわせる

禁煙を開始する上では「吸いたい」という気持ちを紛らわせることが大切です。

禁煙開始後には離脱症状に伴い「吸いたい」という気持ちが強くなることでしょう。

しかし吸いたいという気持ちは持続するものではなく、数分で消失するといわれています。

たばこを吸いたくなる状況への対処法やたばこの代わりとなるものを用意しておけば急にたばこが吸いたくなったときでも対処することができますね。

以下にたばこが吸いたくなる場面とその対処法となる行為を紹介しましょう。

ほかにもご自身でたばこが吸いたいと感じる場面に応じた対処法を考えたりたばこの代わりになるものを用意したりすると良いでしょう。

コツ3 禁煙補助薬を活用する

つらいと感じる禁煙も禁煙補助薬を活用することで離脱症状が和らぎ楽に実践できる場合があります。

薬局や薬店ではニコチンガムやニコチンパッチが一般医療用医薬品として購入できます。

たばこを吸う代わりにニコチンガムやニコチンパッチを活用することでニコチンの補給量を減らしつつたばこを吸うという習慣をやめることができます。

「吸いたい」という気持ちをコントロールするのが難しいと感じる場合は禁煙補助薬の力を借りる方法もあるのですね。

コツ4 禁煙外来の受診を検討する

ニコチン依存によりご自身ではなかなか禁煙できないという場合には、禁煙外来を受診することも検討しましょう。

禁煙外来では内服薬や貼付薬を使用しながら禁煙を目指す治療が行われ、ご自身で禁煙を行うよりずっと楽に禁煙を目指すことができます。

現在は禁煙治療に保険が適用されており、基準を満たせば12週間で5回の禁煙治療を保険診療で受けることができます*5。

保険診療の禁煙治療は、以下の全ての項目を満たした場合に受けることができます。

【保険診療での禁煙治療を受けることができる方】

- ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS)5点以上、ニコチン依存症と診断された方

- 35歳以上の場合はブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方(35歳未満の場合はブリンクマン指数に関係なく保険診療)*5

- 直ちに禁煙することを希望されている方

- 禁煙治療についての説明を受け、治療を受けることに同意された方

禁煙治療ではニコチン依存度の判定や吐く息にどれだけ一酸化炭素が含まれているかなどの検査を行い、ニコチンの依存度に合わせた薬の処方や、禁煙に関するアドバイスなどが受けられます。

また希望される場合には2回目から4回目までの治療をパソコンやスマートフォンからのオンラインでも受けることができます。

禁煙治療は特定の施設でしか受けられず完全予約制であることが多いため、事前に確認してみましょう。

*5 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙治療ってどんなもの?」

【関連情報】 「健康的な体重を目指すためのカロリー」についてもっと知りたい方はこちら

5.ニコチンについてのまとめ

ニコチンは毒物に指定されている化学物質の一つで、喫煙によって全身に広がりさまざまな健康被害をもたらします。

ニコチンには循環器系疾患やがん発症のリスク、胎児の発育不全、受動喫煙による周囲の人への健康被害の恐れもあります。

健康的な生活を送るためには禁煙は必須ですが、なかなか禁煙できないのはニコチンに強い依存性があるためです。

喫煙を続けていると血液中のニコチン濃度が低下した際にイライラなどのニコチン離脱症状が生じ、再び喫煙してしまうという悪循環に陥るのです。

禁煙を成功させるためには、気を紛らわせたり禁煙補助薬を活用したりするほか禁煙治療を受けることも有効です。

ご自身でなかなか禁煙できないという場合には、無理をせず禁煙外来を受診することも検討してみましょう。