「お酒を飲み過ぎると血圧って上がるのかな……」

このように疑問に思っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また、具体的にどのような影響があるのか、どれくらいの飲酒量が適量なのか気になっている方もいらっしゃいますよね。

ご想像のとおり、過剰な飲酒は血圧を上昇させるだけではなく体にさまざまな影響を及ぼすといわれています。

この記事では飲酒と血圧の関係性をはじめ、飲み過ぎによる健康への影響や、1日当たりの適切な飲酒量について解説します。

血圧を正常に保つための生活習慣の改善ポイントについても解説しているので、ぜひ今日から取り組んでくださいね。

1.血圧と飲酒の関係性

「飲酒と血圧の上昇って関係あるのかな?」

このように飲酒と血圧の関係が気になっている方もいらっしゃいますよね。

実は、飲酒と血圧の上昇には深い関係性があるといえます。

そもそも血圧とは、心臓から送り出された血液が動脈の内壁を押す力のことを指します。

血圧の高さは、心臓が血液を押し出す力や血管のしなやかさなどで決まる他、腎臓や神経などの多くの要素によって調整されています。

少量の飲酒は一時的に血圧を低下させることが分かっています。

これは、体内でアルコールが分解されてできる「アセトアルデヒド」は血管を広げる作用があるためです。

しかし長期的に飲酒を続けていると、お酒が抜けてアルコールの血中濃度が下がったときに血管が収縮することで、結果的に血圧の上昇を招くと考えられています。

個人差はありますが、特に中高年の方は同じお酒の量を飲んでも、若い方に比べて血中アルコール濃度が高くなりやすい傾向が見られます。

原因としては、体内の水分量が減少しアルコールが体内に溶け込みにくくなり、血中にアルコールが残ってしまったり、胃の粘膜の老化などによってアルコールを分解・吸収する能力が低下したりすることが挙げられます。

そのため年を取るにつれて、お酒の影響を受けやすくなります。

仕事の疲れやストレスを解消するために、お酒をたしなむという方もいらっしゃるかもしれませんね。

適量の飲酒であれば、ストレスの解消となり体に良い部分もあると考えられていますが、飲酒量が増えればその分、血圧の上昇が起こりやすいため、飲酒量には気を付ける必要があります。

2.1日当たりの適切な飲酒量

「お酒はどれくらいの量が適量なんだろう?」

健康への影響を考えると、お酒の適量を理解して飲み過ぎないように気を付けたいものですよね。

1日当たりの適切な飲酒量は、純アルコール量20gです[1]。

以下のイラストで純アルコール20gの量を確認しましょう。

3.血圧を正常に保つための生活習慣の改善ポイント

「血圧を上げないためには、どんなことに気を付けたら良いんだろう?」

血圧はさまざまな要因で上昇することがありますが、なかでも生活習慣が血圧の上昇に大きく影響しています。

生活習慣を改善することで、血圧を正常に保つことにつながります。

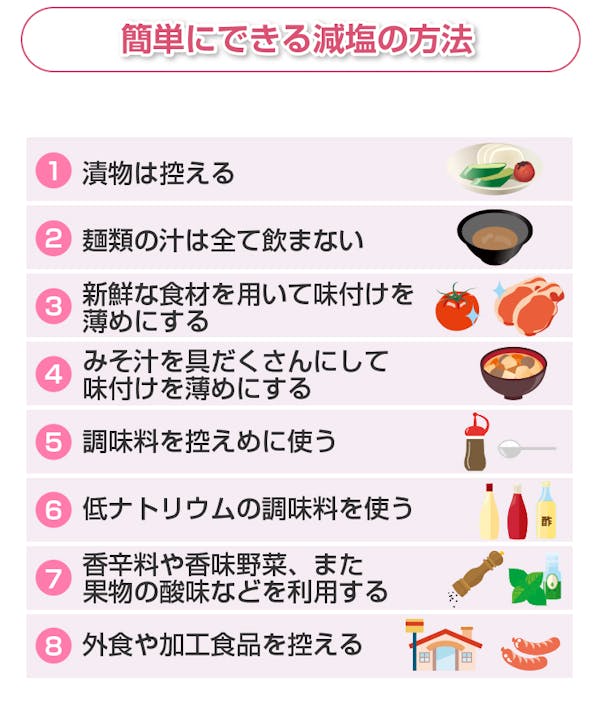

ポイント1 減塩する

日本人の高血圧の最大の原因は食塩の摂り過ぎといわれており、血圧を正常に保つためには減塩することが重要です。

食塩の摂り過ぎが高血圧を招く理由は、食塩の主成分の一つである「ナトリウム」にあります。

ナトリウムを過剰に摂取し血液中のナトリウム濃度が上昇すると、体は浸透圧を維持しようとして血液量を増大させます。

そのため、血圧が上昇するといわれています。

血圧を正常に保つには、食塩の摂取を制限することが不可欠です。

ナトリウムの1日当たりの摂取目標量は、食塩相当量として成人男性で7.5g未満、成人女性で6.5g未満とされています[2]。

しかし、20歳以上の日本人の1日当たりの平均食塩摂取量は男性で10.9g、女性で9.3gと目標量を超えています[3]。

しかし、以下のように工夫することで簡単に減塩することができます。

そしてお酒を飲むときは、おつまみの選び方にも気を付けると良いでしょう。

唐揚げやソーセージ、フライドポテトなど食塩や脂質が多くカロリーの高い食品は控えるようにしましょう。

ポイント2 ナトリウムの排出を促す栄養素を摂る

ナトリウムの摂取を控える一方、ナトリウムの排出を促す「カリウム」を十分に摂ることも、血圧を正常に保つポイントとして重要です。

カリウムのはたらきにより食塩の主成分であるナトリウムの排出を促し、血圧を正常に保つ効果が期待できるといわれています。

カリウムの1日当たりの摂取目標量は、成人男性で3,000mg以上、成人女性で2,600mg以上です[4]。

また世界保健機関(WHO)のガイドラインでは、高血圧や心血管疾患などの生活習慣病の予防のためには1日の摂取量を3,510mg以上にすべきであるとされています[4]。

しかし、20歳以上の日本人のカリウムの平均摂取量は男性で1日当たり2,439mg、女性で2,273mgと目標量には達していないのが現状です[5]。

意識してカリウムを摂ると良いでしょう。

カリウムは、ほうれん草などの野菜やバナナなどの果物、納豆などの大豆製品に豊富に含まれていますので、上手に食事に取り入れてくださいね。

カリウムを豊富に含む食品について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

また、「食物繊維」もナトリウムを吸着して体の外へ排出するはたらきがあるため、高血圧の予防や改善に効果が期待できます。

食物繊維の摂取目標量は18~64歳の男性で1日当たり21g以上、65歳以上の男性で20g以上です [4]。

また女性の摂取目標量は1日当たり18歳~64歳で18g以上、65歳以上で17g以上です[4]。

ただし、成人は1日当たり24g以上の食物繊維を摂ることが理想といわれています[4]。

20歳以上の日本人の1日当たりの食物繊維平均摂取量は男性で19.9g、女性で18.0gでありその理想の数値には男性、女性共に達していない状況です[5]。

積極的に食物繊維を摂取して、高血圧の予防や改善に取り組みましょう。

ポイント3 有酸素運動を行う

血圧を正常に保つポイントとして、有酸素運動を行うことが有効です。

有酸素運動とは、酸素を使い体内の糖質や脂質をエネルギー源とする、筋肉への負担が比較的少ない運動のことです。

ウォーキングやジョギング、水泳などが該当します。

高血圧の改善のためには1日当たり30分以上の「ややきつい」と感じられる有酸素運動を定期的に、できれば毎日行うことが勧められています[6]。

急に運動を始めることに抵抗感のある方は、まずは日常生活のなかで体を動かす機会を増やすことから始めても良いでしょう。

また、運動を実施する際の注意点としては、準備運動を十分に行うことや、メディカルチェックを受けて運動を実施して良いかどうかの確認をすることが挙げられます。

自身の体力や年齢、体重、健康状態などを考慮して運動量を設定する必要があります。

ポイント4 飲酒量を適切に抑える

過度な飲酒は高血圧の原因になるので、1日当たりの純アルコール量を20gに抑え[7]、週に1日以上はお酒を飲まない日を設けるようにしましょう[8]。

ただし、既に医療機関を受診している場合は、飲酒量や頻度についてかかりつけ医の指示に従うようにしましょう。

ポイント5 禁煙を行う

高血圧の予防・改善のためには禁煙を行うこともポイントです。

たばこにはさまざまな有害物質が含まれており、血管を収縮させ血圧の上昇を招いてしまいます。

また血液の流れを悪化させ、血液を固まりやすくし、動脈硬化の原因にもなります。

禁煙が難しいと感じる方は、禁煙補助薬などを用いることで離脱症状が緩和され、比較的楽に禁煙することができるようになります。

禁煙補助薬は貼り薬や飲み薬などの種類があるので、どれがご自身に適しているのか、禁煙外来がある医療機関に相談すると良いでしょう。

ポイント6 血圧を毎日測定する

血圧を毎日測定し、自身の普段の血圧を把握しておくことも、血圧を正常に保つポイントとして重要です。

診察室で測定した血圧の収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合に高血圧と診断されます[9]。

高血圧とはたまたま測った血圧の値が高いだけではなく、繰り返し測っても正常よりも高い場合をいいます。

家庭で測定した場合は収縮期血圧が135mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上の場合に高血圧に該当します[9]。

高血圧はほとんどの方で自覚症状がないにもかかわらず、脳や心臓の血管が動脈硬化を起こしたり、腎臓のはたらきを悪くしたりします。

症状がないからといって放置すると、脳卒中や心筋梗塞のような命に関わる病気を招きかねません。

家庭でも血圧を測定し、高血圧に該当していないかどうか日頃の血圧の値を確認するようにしましょう。

血圧は一般的に朝は上昇し、日中は高い状態が続き、夜間や睡眠中は低くなるなど、1日のなかでも変動しています。

また、血圧は運動や入浴などの日常生活や、緊張などの精神状態によって大きく変動します。

正確な血圧の値を知るためには、できるだけ同じ条件で測定することが有効です。

朝や夜の決まった時間と、仕事中やストレスが多いときに測り、血圧の値を確認すると良いでしょう。

血圧を測るときは椅子に座った状態で、歩いたり活動をしたりした後は座った状態で1~2分間安静にしてから測定しましょう[10]。

測定した値は記録を付け、値が繰り返し高血圧に該当する場合は、早めに医療機関に相談しましょう。

[10] 特定非営利活動法人 日本高血圧学会、特定非営利活動法人 日本高血圧協会、認定特定非営利活動法人 ささえあい医療人権センターCOML「一般向け「高血圧治療ガイドライン2019」解説冊子 高血圧の話」

4.過剰な飲酒による健康への影響

「飲酒は血圧を上昇させる以外に、健康にはどんな影響があるんだろう?」

お酒の飲み過ぎは体に良くないと分かっていても、具体的にどんな影響があるのか疑問に感じている方もいらっしゃいますよね。

過剰な飲酒は「高血圧」をはじめ、「脂質異常症」や「糖尿病」などの「生活習慣病」を引き起こすといわれています。

4-1.高血圧

過度な飲酒は高血圧を引き起こします。

長い間飲酒を続けていたり、飲酒量が多くなったりすることで、高血圧を発症するリスクは高くなることが明らかとなっています。

さらに、日本人の高血圧の最大の原因は食塩の摂り過ぎといわれており、お酒を飲むときに食塩の多いおつまみを食べてしまうことも血圧を上昇させる原因です。

高血圧の定義や影響について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

4-2.肥満

過剰な飲酒は肥満につながります。

アルコール自体が1gで7kcalと高カロリーです[11]。

例えば、9度の缶チューハイ500mLのアルコールを摂取するだけで250kcalになります[11]。

さらにお酒を飲むときにおつまみで脂っこいものを食べたり、お酒により食欲が進んだりおつまみで脂っこいものを食べたりすることで肥満を招きます。

4-3.脂質異常症

過度な飲酒は脂質異常症を引き起こすことが明らかとなっています。

脂質異常症とは血液中の脂質の値が基準から外れた状態のことをいい、LDLコレステロールの値が高い「高LDLコレステロール血症」、HLDコレステロールの値が低い「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪(トリグリセライド)の値が高い「高トリグリセライド血症」などがあります。

アルコールは血中の中性脂肪とHDLコレステロールの濃度に大きな影響を与えるといわれています。

中性脂肪値は飲酒量が適切な場合に最も低くなり、適量を超えて飲酒を続けると飲酒量に応じて高くなることが分かっています。

飲み過ぎると高トリグリセライド血症の原因になりかねないため要注意です。

またHDLコレステロールは飲酒量に伴って増加するといわれています。

HDLコレステロールは増えた方が良いのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、アルコールの過剰摂取は脳血管障害や冠動脈疾患の要因にもなります。

アルコールを飲み過ぎないように注意しておきましょう。

脂質異常症について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

脂質異常症とは?発症の原因や健康への影響、改善のポイントも解説!

4-4.糖尿病

過度な飲酒は糖尿病の発症リスクを高めるともいわれています。

糖尿病とは、血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が慢性的に高い状態が続く病気です。

食べ物に含まれるブドウ糖が消化・吸収され血液中に溶け込むと、上昇した血糖値に反応して膵臓(すいぞう)からインスリンが分泌されます。

インスリンは血糖を細胞にエネルギーとして使わせることで血糖値を下げるはたらきをする唯一のホルモンです。

インスリンの分泌量が低下したり、効きが悪くなったりすると血糖値が高い状態が続き糖尿病となります。

適度な飲酒は、糖尿病の発生を抑えるとも考えられています。

しかし、過度な飲酒は肝臓に脂肪を蓄積させインスリンの効きを悪くしたり、膵臓からのインスリンの分泌を抑えたりして血糖値を上昇させる可能性があるといわれています。

また飲み過ぎや食べ過ぎによりカロリーを摂取し過ぎてしまうことも、血糖値を上昇させる重要な原因です。

糖尿病の予防のためにも、飲酒の量には気を付けましょう。

4-5.動脈硬化

過剰な飲酒は動脈硬化を進めます。

動脈硬化とは、心臓から全身の組織に送られる血液が通る血管「動脈」の壁が本来の弾力性を失い、厚く硬くなった状態のことです。

加齢の他、高血圧や脂質異常症、高血糖などさまざまな要因によって進行します。

動脈硬化が進行すると「狭心症」や「心筋梗塞」などの虚血性心疾患を引き起こしやすくなります。

他には、脳の血管の動脈硬化が進み、血管が詰まる「脳梗塞」の発症のリスクを高めます。

代表的な症状には片側がまひする、ろれつが回らないなどがあります。

動脈硬化を引き起こす過剰な飲酒は避けましょう。

4-6.脂肪肝

過度な飲酒は「脂肪肝」の発症リスクを高めます。

摂取するエネルギーが消費するエネルギーを上回ると、余ったエネルギーは中性脂肪になり体内に蓄積されます。

中性脂肪は内臓脂肪や皮下脂肪に蓄積される他、肝臓にも蓄えられ、中性脂肪が肝細胞の30%以上たまると脂肪肝と診断されます[13]。

脂肪肝に関して詳しく知りたい方は以下の記事で解説しています。

脂肪肝は大きな病気を引き起こす?症状や原因、改善法を徹底解説

食べ過ぎによる肥満や、糖尿病による脂肪肝も増えていますが、飲酒が原因の脂肪肝は飲酒をやめれば短期間で改善するという特徴があります。

しかし脂肪肝の状態で大量の飲酒を続けると、アルコール性肝炎という重篤な肝炎を発症することがあります。

多量飲酒されている方が必ず発症するわけではなく個人差がありますが、男性に比べて女性の方が少ない飲酒量でアルコール性肝障害を起こしやすいと考えられています。

一度アルコール性肝炎を発症した方では、飲酒により繰り返しアルコール性肝炎となり、「肝硬変」へと進行していくことがあります。

お酒の飲み過ぎは多くの臓器に影響を与えますが、なかでも肝臓に対する影響は大きく、肝臓の疾患は最も多く発症し、かつ重篤になりやすいといわれていますので、より注意が必要です。

[13] 厚生労働省e-ヘルスネット「脂肪肝」

4-7.その他

長期間にわたり過剰な飲酒を繰り返していると「アルコール依存症」を発症することがあります。

アルコール依存症とは、アルコールに対し精神的にも身体的にも依存をしてしまう状態で、年齢や性別にかかわらず誰でも発症する可能性があります。

精神的な依存としては、お酒を飲みたいという強い欲求が起こり、コントロールできずに飲酒を繰り返したり、飲酒以外の娯楽を楽しんだりすることができないことが挙げられます。

アルコールの問題が悪化しているにもかかわらず飲酒を止めることができないのも、アルコールに依存している状態です。

また身体的な依存としては、アルコールが体から抜けてくると、手指の震えや発汗などの離脱症状が現れたり、酔うために以前に比べて飲酒量が増えたりすることが挙げられます。

つまり、アルコール依存症は何よりも飲酒をすることが最優先となってしまう状態のことです。

その他に、大量にアルコールを摂取することで、「アルコール性認知症」を発症することがあります。

大量の飲酒によって認知機能が低下したり、認知症の症状が見られたりすることがあります。

ただしアルコールが関係する認知症の原因は脳血管障害や頭部の外傷などさまざまです。

アルツハイマー病などの認知症疾患の方が飲酒量の調整をすることができずに、飲酒の問題を起こす場合もあり、認知機能を障低下させている原因についてはよく検査する必要があります。

検査をした上でアルコール以外に原因がない場合に、アルコール性認知症と診断されます。

5.飲酒と血圧についてのまとめ

飲酒は仕事の疲れやストレスを解消したり、人とコミュニケーションをとるきっかけとなって関係を円滑にしたりするメリットもあるでしょう。

ただし、過度な飲酒は血圧の上昇を招きます。

また、高血圧だけではなく脂質異常症や糖尿病などの生活習慣病をはじめ、脂肪肝やアルコール依存症などの疾患を招きかねません。

血圧を正常に保つためには減塩などで食生活を改善したり、有酸素運動を行ったりすることが効果的です。

その他、禁煙を行うことや、毎日血圧を測定し普段の血圧の値を把握しておくことも、血圧を管理する上で重要です。

血圧を上げないためにも、適量を守りお酒との上手な付き合いを心掛けましょう。