「ストレスで血圧は上がるのかな?」

「血圧が高い場合はどうしたら良いんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

ストレスは体に悪影響を与え下痢や不眠などのさまざまな不調を起こします。

それだけでなく、高血圧の原因の一つとも考えられています。

高血圧になると心臓病や脳卒中などの重大な病気のリスクが高まります。

したがって、高血圧になることを予防するためにもストレスを解消することは非常に重要です。

この記事ではストレスで血圧が上がるメカニズム、高血圧を予防・改善するためのポイントについて解説します。

1.ストレスとは

「そもそもストレスってどういうもの?」

このようにストレスについてよく分からない方もいらっしゃるかもしれません。

ストレスとはストレッサーと呼ばれる外部からの刺激により体内で生じる反応のことをいいます。

体に影響を及ぼすストレッサーには暑さや寒さなどの物理的なもの、有害物質などの化学的なもの、職場や家庭における緊張や不安などの心理的・社会的なものなどがあります。

ストレスを感じると、体内ではストレスを解消しようとするはたらきが生じます。

しかしうまく解消できなかった場合は身体面や精神面にさまざまな症状が現れ、高血圧やうつ病などの病気を引き起こすこともあります。

現代はストレス社会といわれ、自覚症状がなくても大きなストレスを抱えている可能性があるでしょう。

2.ストレスで血圧は上がる?

ストレスは血圧を上昇させ、高血圧のリスクを高めるといわれています。

「血圧ってそもそも何のことなのかな?」

「どうしてストレスで血圧が上がるんだろう?」

と気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。

この章では血圧の基礎知識、ストレスで血圧が上がるメカニズムについて解説します。

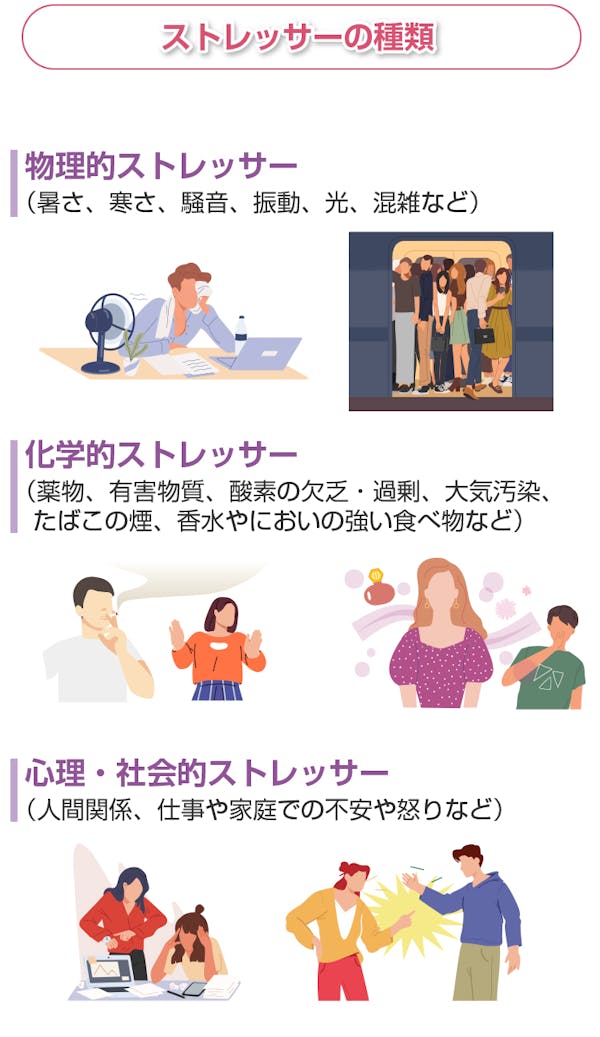

2-1.血圧の基礎知識

血圧とは心臓から送り出された血液が血管の内側を押す力です。

心臓は収縮・拡張を繰り返すことで血液を送り出しているため、血圧は心臓の収縮・拡張に応じて上がったり下がったりします。

血圧は心臓が収縮した際に最も高くなり、このときの値を「収縮期血圧(最高血圧)」といいます。

一方、心臓が拡張した際に最も低くなり、このときの値を「拡張期血圧(最低血圧)」といいます。

収縮期血圧と拡張期血圧はそれぞれ上の血圧と下の血圧と呼ばれることもあり、この両方の数値を診ることで正常かどうかを判断しています。

血圧の値は常に一定ではなく心臓から送り出される血液量や血管の弾力性などによって決まります。

また血圧を変動させる要因には食事や運動、ストレスなどもあります。

血圧はこれらの要因で一時的に上昇しますが、自然に下がり元に戻ります。

しかしストレスが長時間続くことなどによって、高い血圧が持続すると「高血圧」と診断されます。

高血圧とは慢性的に血圧が高い状態のことで、日本では患者数が最も多い病気です。

診察室での繰り返しの測定で収縮期血圧が140mmHg以上または拡張期血圧が90mmHg以上、もしくはその両方で高血圧と診断されます[1]。

【診察室で測定した場合の血圧の基準値】

| 分類 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 120mmHg未満 | かつ | 80mmHg未満 |

| 正常高値血圧 | 120〜129mmHg | かつ | 80mmHg未満 |

| 高値血圧 | 130〜139mmHg | かつ/または | 80〜89mmHg |

| I度高血圧 | 140〜159mmHg | かつ/または | 90〜99mmHg |

| II度高血圧 | 160〜179mmHg | かつ/または | 100〜109mmHg |

| Ⅲ度高血圧 | 180mmHg以上 | かつ/または | 110mmHg以上 |

また家庭で測定した場合の高血圧の診断基準は診察室で測定した値よりも5mmHg低い基準で設定されており、収縮期血圧が135mmHg未満かつ拡張期血圧が85mmHg未満です[1]。

高血圧は自覚症状がほとんどないため、発症しても気付かずに「動脈硬化」を引き起こし重篤な病気のリスクが高まります。

そのため、高血圧は「サイレント・キラー(沈黙の殺し屋)」と呼ばれることもあります。

高血圧について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

血圧が高いとどうなる?高血圧のリスクや原因、対処法を徹底解説!

次にストレスがなぜ血圧を上昇させるのか、その仕組みをみていきましょう。

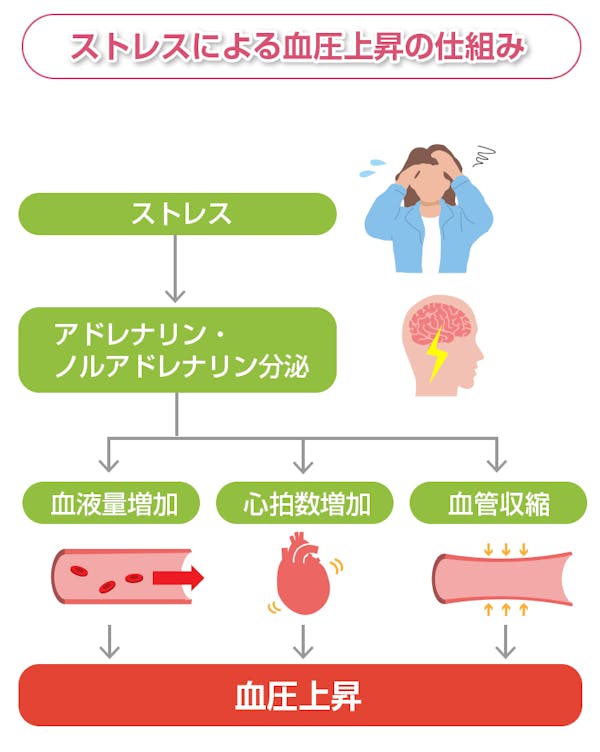

2-2.ストレスで血圧が上がるメカニズム

ストレスで血圧が上昇するのは、「交感神経」のはたらきが大きく関わっています。

ストレスを受けると交感神経が活発になり、「アドレナリン」や「ノルアドレナリン」が大量に分泌されます。

アドレナリンは心拍数を上げる作用、ノルアドレナリンは血管を収縮させる作用があり、それぞれのはたらきによって血圧が上昇することが分かっています。

また、ストレスは高血圧のリスクを高めるといわれています。

高血圧のなかでもストレスによる影響が大きいとされているのは、「職場高血圧」です。

職場高血圧とは、仕事中でのストレスなどにより血圧が上昇するものを指します。

通常はストレスによって一時的に血圧が上昇しても元に戻りますが、職場のように緊張状態が続く環境にいると血圧が高い状態が持続され高血圧のリスクが高くなります。

またストレスによる血圧の上昇で心臓や脳の病気を発症する場合もあるとされています。

ストレスをため込まないように注意が必要ですね。

ある研究で、同じリズムで生活している主に20代の男性に、規則正しい生活の週と週末のみ2~3時間遅く寝起きする週(社会的時差ボケ)を交互に体験させました。

その結果、社会的時差ボケが早朝血圧を増大させることが明らかになりました[2]。

生活リズムが崩れるだけでも、血圧の上昇に関わるストレスとなるのですね。

3.ストレス以外の血圧上昇の原因

血圧はストレスだけではなくさまざまな原因により上昇します。

「ストレス以外に血圧を上昇させるのはどんなものかな?」

他にも血圧上昇の原因があれば知っておきたいですよね。

そこで、この章ではストレス以外の血圧上昇の原因について解説します。

原因1 塩分の摂り過ぎ

血圧が上がる原因の代表的なものに塩分の摂り過ぎが挙げられます。

なぜ塩分が血圧を上げるのかというと、塩分の主成分の一つであるナトリウムのはたらきが関係しています。

体内では水分とナトリウムが一定の濃度に維持されています。

塩分を過剰に摂取して体内のナトリウム濃度が上昇すると、一高くなってしまったナトリウム濃度を下げるために体が水分をため込もうとします。

それによって心臓に送られる血液量が増加し、血管にかかる圧力が強くなり血圧が上昇してしまうと考えられています。

日本人はその食習慣から塩分を摂り過ぎる傾向にあるため、摂取量に注意したいですね。

原因2 肥満

肥満も血圧を上昇させる原因の一つです。

肥満の方は食べ過ぎる傾向にあるため、塩分の摂取量が多くなりやすく血液中のナトリウム濃度が上昇し、血圧が上がりやすいといわれています。

さらに肥満になると過剰に分泌された「インスリン」のはたらきにより、腎臓でナトリウムが再吸収され血液中のナトリウム濃度が上昇します。

増加したナトリウム濃度を下げるために血液中に水分がため込まれ、血圧が上昇してしまうのです。

肥満のなかでも腸の周りに脂肪がつく「内臓脂肪型肥満」は、圧上昇に大きく関係しています。

内臓脂肪がたまると「アンジオテンシノーゲン」という物質が分泌されます。

アンジオテンシノーゲンがもととなってつくられる物質には血管収縮を促したり、ナトリウム濃度を上昇させたりする作用があるため、血圧上昇の原因になるといわれています。

なお、肥満の人は肥満でない人に比べると高血圧のリスクが数倍になることが分かっています。

高血圧の予防のためには、早めに肥満を解消するべきといえるでしょう。

メタボリックシンドロームについて詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

原因3 運動不足

運動不足も血圧の上昇につながる恐れがあります。

なぜかというと、運動には血圧の上昇を防ぐはたらきがあるといわれているからです。

運動をするとインスリンが活発になり分泌量が減るため、インスリンのはたらきの一つである血圧を上げる作用を和らげることができます。

また運動には交感神経のはたらきを弱め、血管を拡張させて血圧を下げる効果があることも分かっています。

さらに利尿作用が活発になることで体内の水分が減少し、その結果として血圧が下がるともいわれています。

このように運動には血圧を下げる作用があるため、そのため、運動不足になると血圧上昇のリスクが高まるといえるのですね。

原因4 飲酒

血圧が上がってしまう要因の一つに飲酒も挙げられます。

少量の飲酒は一時的に血圧を下げるはたらきがあります。

しかし、過度な飲酒や長期間の飲酒は血圧を上昇させるため注意が必要です。

飲酒によって血圧が上昇するメカニズムは分かっていませんが、交感神経や内分泌系が関わっているのではないかといわれています。

また、飲酒の際に一緒に食べるおつまみには塩分が多く含まれているものがあります。

アルコールの量だけではなく、おつまみとして一緒に摂取する塩分も血圧上昇に関わってくるといえます。

原因5 喫煙

喫煙も血圧上昇を招く要因の一つです。

たばこの煙にはニコチンや一酸化炭素など、血圧に悪影響を及ぼす有害物質が含まれています。

ニコチンは交感神経を刺激して心拍数の増加や血圧上昇を引き起こします。

また一酸化炭素は全身に酸素を運ぶはたらきのある赤血球と結び付くことで、体内を酸素不足の状態にして血圧を上昇させます。

さらに喫煙は血圧を上昇させるだけではなく、動脈硬化を進行させ心臓病や脳卒中のリスクを高めるといわれています。

「自分は喫煙していないから大丈夫じゃないかな?」

と思っていても油断はできません。

喫煙をしていなくても、喫煙者の近くにいるだけで「受動喫煙」により血圧が上昇する可能性があります。

喫煙は喫煙者本人だけではなく家族や周りの方の健康にも悪影響を及ぼすのですね。

原因6 遺伝的体質

血圧上昇には遺伝的体質も関係しています。

日本人は、食塩を摂取すると血圧が上昇しやすい遺伝的体質を持つ方が多いといわれています。

家族に高血圧の方がいる場合はご自身の血圧が高くなる可能性が高いでしょう。

ただし家族で血圧が高くなるのは、遺伝的要因のみではないといわれています。

家族と生活をしていると、食べ過ぎる、塩分の多いものを食べる、運動をほとんどしないなどの生活習慣は共有されやすい傾向にあります。

そのため、遺伝的体質と生活習慣が組み合わさることで高血圧のリスクを高めているといえます。

原因7 血圧を上昇させる病気

他の病気が原因で血圧が上昇するケースもあります。

血圧が上昇する原因となる病気としては、主に甲状腺や腎臓の病気、睡眠時無呼吸症候群などが挙げられます。

甲状腺は首の喉仏のすぐ下にある小さな器官で心拍数や消化活動などを調節する「甲状腺ホルモン」を分泌するはたらきがあります。

しかし、病気になるとホルモン分泌に異常を来し高血圧を引き起こす場合があります。

腎臓の病気では、腎動脈が狭くなったり腎臓の機能が低下したりすることで血圧が上昇します。

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が止まってしまう病気で、呼吸が止まると血液中の酸素濃度が低下するため心臓のはたらきが活発になり血圧が上昇するとされます。

これらの病気は高血圧の原因でもあり、他の病気がきっかけで発症する高血圧を「二次性高血圧」といいます。

二次性高血圧は一般的な高血圧の治療とは異なり、原因となる病気の治療が必要になります。

しかし二次性高血圧の方であっても、二次性高血圧と診断されず一般的な高血圧の治療を受けている場合も少なくありません。

高血圧を発症した場合は二次性高血圧の可能性を疑うことが重要といえます。

4.高血圧を予防・改善するためのポイント

「高血圧にならないためにはどうしたら良いのかな?」

「最近、血圧が高くなってきたのでなんとか改善したい……」

血圧を上昇させる原因を解消し、血圧を正常な状態にしたいですよね。

高血圧を予防・改善するためには、減塩をする、肥満を解消する、運動するなどがポイントとして挙げられます。

この章では日常生活のなかで行える対処法を解説します。

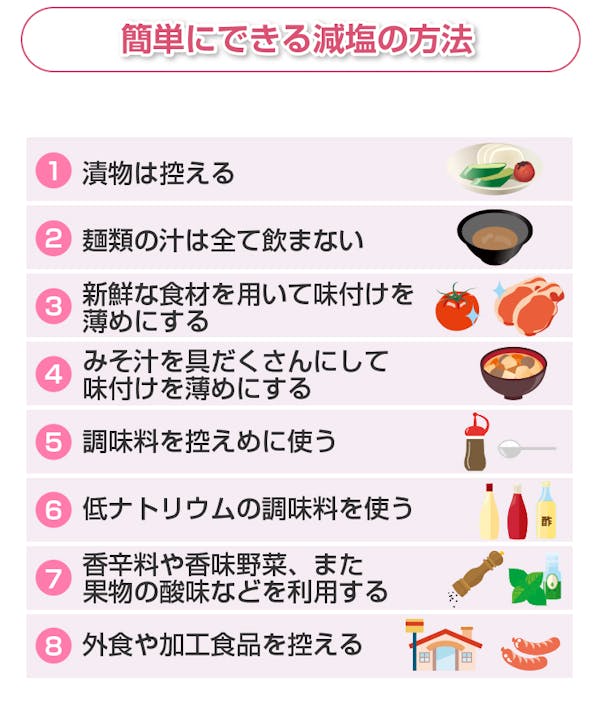

ポイント1 減塩を行う

高血圧を予防・改善するためには減塩を行うことが重要です。

塩分摂取量を減らすと血圧を低下させる効果が期待できます。

まずは塩分を多く含むしょうゆやみそなどの調味料、漬物やソーセージなどの加工食品の摂取を減らすことが重要です。

また、全体的に薄めの味付けにするように心掛けましょう。

しょうゆやソースを直接食品にかける習慣がある場合は、小皿に出してつける習慣に変えることで塩分摂取量を減らすことができます。

漬物をよく食べたり汁物をよく飲んだりする方は、1回の量と摂取頻度を減らしましょう。

ラーメンなどの麺類の汁にも塩分が多く含まれているため、汁を飲み干さないようにすることもポイントです。

また近年では減塩タイプの調味料や漬物などが販売されているため、これらを上手に取り入れると良いでしょう。

減塩食品については特定非営利活動法人 日本高血圧学会の「さあ、減塩!〜減塩・栄養委員会から一般のみなさまへ〜」というサイトで情報を公開しているので、参考にしてみてくださいね。

特定非営利活動法人 日本高血圧学会の「さあ、減塩!〜減塩・栄養委員会から一般のみなさまへ〜」

また酢や香辛料などを使用して酸味や辛みを利かせること、ハムやソーセージをゆでることも減塩につながります。

そうはいっても、濃い味付けに慣れている方は減塩することに抵抗があるかもしれません。

以下のなかからご自身のできる方法を見つけ、徐々に減塩できるように取り組んでくださいね。

また高血圧の予防・改善には塩分の摂取量を減らすだけではなく、塩分の摂り過ぎを調節する栄養素を摂取することも重要です。

カリウムはミネラルの一種で、ナトリウムを排出し血圧を下げる効果が期待できます。

カリウムを多く含む食品には、野菜類、果物類、豆類などがあります。

カリウムを多く含む食べ物などについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

また、食物繊維もナトリウムを排出する作用があります。

食物繊維はナトリウムだけではなく脂質、糖を吸着して体の外に排出する効果があるため、これらが原因となって引き起こされる肥満、脂質異常症などを予防・改善する効果が期待されています。

食物繊維を摂ることで、肥満の改善にもつながるのですね。

食物繊維は野菜類、果物類、きのこ類、豆類、海藻類、穀類などの植物性食品に多く含まれています。

食物繊維の効果や多く含む食品については以下の記事で詳しく解説しています。

ポイント2 肥満を解消する

肥満は高血圧のリスクを高めるため、解消することが必要です。

まずはご自身が肥満かどうかをチェックしましょう。

肥満度の判定には国際的な標準指標であるBMI(Body Mass Index)が用いられます。

BMIが25以上の場合は肥満に該当します[3]。

肥満になると高血圧などの病気のリスクが高くなるため、減量に取り組みましょう。

減量する方法として食事からの摂取カロリー(エネルギー)を減らすこと、運動による消費カロリーを増やすことが挙げられます。

ただし食事で摂取カロリーを減らしてエネルギー不足になると、集中力の低下や疲労感など日常生活に悪影響を及ぼすこともあります。

また極端な食事制限は長続きせずリバウンドしたり体に必要な栄養素が不足したりする可能性があるため、注意が必要です。

ご自身に必要なカロリーを把握した上で、栄養バランスにも気を付けて減量に取り組んでいきましょう。

1日に必要なカロリーについて詳しく知りたいという方は、以下の記事をご確認ください。

1日に必要なカロリーって?計算方法と健康を保つポイントを解説!

ポイント3 運動習慣を身に付ける

高血圧を予防・改善するためには運動習慣を身に付けるようにしましょう。

運動は血管内皮機能を改善し血圧低下につながります。

また体の緊張をほぐし気分転換ができるため、ストレス解消効果も期待できます。

運動は直接的にも間接的にも血圧に良い効果をもたらすのですね。

高血圧の予防・改善には、ウォーキングやランニングなどの有酸素運動をできるだけ毎日30分以上取り組むようにしましょう[4]。

また、運動をすることで高血圧の原因の一つとしても挙げられる肥満を防ぐこともできるかもしれません。

運動する際はややきついと感じる程度にし、無理なく行うようにすることがポイントです。

運動に慣れていない方は急に運動をすると体に負担がかかる場合があるため、まずは軽めで短い時間の運動から始めると良いでしょう。

また、有酸素運動に加えて筋力維持のための筋トレや関節の可動域を広げるためのストレッチを組み合わせて行うことも重要です。

まとまった運動時間が取れない場合は、隣駅まで歩く、階段を使う、掃除や片付けを行うなど、日頃から積極的に体を動かすようにしましょう。

ポイント4 飲酒を控える

過度な飲酒は高血圧の原因となるため、お酒を控えるようにしましょう。

日本高血圧学会は1日の飲酒量としてアルコール量で設定しており、男性で20〜30mL以下、女性で10〜20mL以下にすることを推奨しています[5]。

アルコールの20〜30mLはビールでは中瓶1本、日本酒では1合、焼酎では半合、ワインは2杯に相当します[5]。

女性は男性よりも肝臓が小さいことや体内の水分が少ないことなどから、1日の飲酒量を男性よりも少なめにすることがポイントです。

また、飲酒量を守るだけではなく休肝日を設けることも重要です。

週に1日以上は飲酒しない日を設けるようにしましょう[6]。

2023年に発表された研究結果では、ノンアルコール飲料は飲酒量の減少に有⽤であり、減酒のきっかけにもなる可能性が明らかになりました[7]。

なるべくストレスなく飲酒量を控えるために、ノンアルコール飲料を活用してみても良いでしょう。

[7] H. Yoshimoto et al. 「Effect of provision of non-alcoholic beverages on alcohol consumption: a randomized controlled study」(BMC Medicine, volume 21, Article number: 379 (2023) )

ポイント5 禁煙をする

高血圧を予防・改善するためには、禁煙をすることも重要です。

喫煙は喫煙期間が長いほど、たばこの本数が多いほど、病気のリスクを高めることが分かっています。

そのため、喫煙している方は早期に禁煙するようにしましょう。

「長年吸っていたらもう遅いんじゃないの?」

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、禁煙するのに遅過ぎることはありません。

禁煙は病気の有無に関係なく、病気の予防・改善に効果が期待できるといわれています。

禁煙してから10〜15年経つと非喫煙者のレベルまで減少することが分かっています[8]。

しかしたばこにはニコチンなどの依存性のある物質も含まれるため、ご自身の意志だけで禁煙を行うのは難しいと考えられます。

最近ではニコチンガムやニコチンパッチなどの「禁煙補助剤」や医師の指導が受けられる「禁煙外来」があります。

詳しい条件は厚生労働省のe-ヘルスネット「禁煙治療ってどんなもの?」を確認してください。

専門家によるサポートや治療薬の使用により禁煙の成功率が高まるといわれているため、不安な方は利用してみると良いでしょう。

ポイント6 ストレスを解消する

高血圧を予防・改善するためには、日頃からストレスを解消するように心掛けましょう。

睡眠や休息を十分にとることでストレスを軽減することができます。

過労や睡眠不足の方は、規則正しい生活を送り十分な睡眠と休息をとるようにしましょう。

しかしストレスが過剰になると脳の緊張状態が続き、寝付けないこともあります。

その場合は、無理に寝ようとせずに本を読んだり音楽を聴いたりするなどしてリラックスすると良いでしょう。

また、入浴もストレス解消の効果が期待できます。

入浴する際はシャワーだけで済まさず、ぬるめのお湯につかるようにしましょう。

お湯につかりながら音楽を聴いたり歌ったりして楽しむことで、リラックス効果が期待できます。

ただし熱いお湯は交感神経を活発にして血圧を上昇させるため、注意が必要です。

適度な運動もストレスを解消する効果があるといわれています。

食事の1時間後くらいに景色を見ながら散歩すると良いでしょう。

また血圧上昇を防ぐためにはストレスを自覚することも重要です。

以下のような症状が現れるとストレスがたまっている可能性がありますので、当てはまる場合は早めに対策を取りましょう。

【ストレスによって引き起こされる症状】

- 眠れなくなる

- 風邪をひきやすくなる

- 胃痛や腹痛が起こる

- 頭痛や肩こりが起こる

5.高血圧以外のストレスによる体への影響

ストレスは血圧を上昇させるだけではなく、身体面・精神面でさまざまな不調を引き起こします。

身体面で現れる症状としては、頭痛や肩こり、下痢の他、胃・十二指腸潰瘍や円形脱毛症などがあります。

一方、精神面で現れる症状としては不安、イライラ、不眠などが挙げられます。

重症化すると、うつ病、適応障害、摂食障害などを引き起こすことがあります。

ストレスは心身に影響を与え日常生活に支障を来す場合もあるため、日頃からためないように心掛けたいですね。

もし心身に不調が続く場合は、一人で悩まず医師や専門家に相談するようにしてください。

6.ストレスと血圧の関係についてのまとめ

ストレスは外部からの刺激に対する反応で、心身にさまざまな影響を及ぼします。

ストレスは血圧とも関係があり、ストレスがたまると交感神経のはたらきが強くなることで血圧を上昇させてしまうといわれています。

血圧が高い状態が続くと高血圧になる恐れがあります。

高血圧は血圧が慢性的に高い状態のことで、ストレスだけではなく塩分の過剰摂取、肥満、過度な飲酒などの生活習慣が原因で発症します。

そのため、高血圧を予防・改善するためには食事や運動などの生活習慣を見直し改善に努めることが重要です。

また睡眠や休息をしっかりとり日頃からストレスを解消することで、ストレスによる血圧上昇を防ぐようにしましょう。

血圧が高い場合は一人で対処せず医師や専門家に相談するようにしてくださいね。