「高血圧の基準ってどれくらいなんだろう?」

「高血圧の基準よりも値が低ければ問題ないのかな?」

自分の血圧が高血圧の基準よりも高いのか低いのか、気になる方は多いでしょう。

高血圧は動脈硬化の大きな原因となり、心不全や脳卒中、腎臓病など命に関わる多くの生活習慣病をもたらす可能性があります。

そうした危険性が知られているため、高血圧には世界共通の基準が存在しています。

この記事では血圧の基準値や仕組み、高血圧によって起こる悪影響を解説します。

また高血圧になってしまう原因と対策についても詳しく紹介します。

血圧を正常に保つための参考にしてみてくださいね。

1.血圧の基準値

「どれくらいの値が出たら高血圧なんだろう……?」

血圧でまず気になるのは、高血圧の基準となる値ではないでしょうか。

高血圧の基準は日本も世界も共通で、最高血圧140mmHg以上かつ/または最低血圧90mmHg以上です[1]。

ただし、血圧は常に一定ではなく、気温や時間帯、食事や運動などさまざまな原因によって変動するため、この基準を超えるとすぐに高血圧だと判断されるわけではなく、繰り返し測定しても基準を超えている場合に高血圧と判定されます。

なお、この値は病院や健康診断などで計測した際の「診察室血圧」と呼ばれる血圧での基準です。

【病院で測定した際の血圧値の基準】

| 分類 | 最高血圧 | 最低血圧 | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 120mmHg未満 | かつ | 80mmHg未満 |

| 正常高値血圧 | 120~129mmHg | かつ | 80mmHg未満 |

| 高値血圧 | 130~139mmHg | かつ/または | 80~89mmHg |

| 高血圧(Ⅰ度) | 140~159mmHg | かつ/または | 90~99mmHg |

| 高血圧(Ⅱ度) | 160~179mmHg | かつ/または | 100~109mmHg |

| 高血圧(Ⅲ度) | 180mmHg以上 | かつ/または | 110mmHg以上 |

一方で、自宅で測定する血圧は「家庭血圧」と呼ばれ、診察室血圧よりも低い値が基準とされます。

【家庭で測定した際の血圧値の基準】

| 分類 | 最高血圧 | 最低血圧 | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 115mmHg未満 | かつ | 75mmHg未満 |

| 正常高値血圧 | 115~124mmHg | かつ | 75mmHg未満 |

| 高値血圧 | 125~134mmHg | かつ/または | 75~84mmHg |

| 高血圧(Ⅰ度) | 135~144mmHg | かつ/または | 85~89mmHg |

| 高血圧(Ⅱ度) | 145~159mmHg | かつ/または | 90~99mmHg |

| 高血圧(Ⅲ度) | 160mmHg以上 | かつ/または | 100mmHg以上 |

高血圧の判定においては、家庭血圧の結果が診察室血圧よりも優先されます。

自分が高血圧かどうかをしっかり把握したい場合は、自宅で血圧を測る習慣を付けると良いでしょう。

2.血圧の基礎知識

「血圧ってそもそも何のことなのかな?」

「血圧には二つの値があるけど、どういう意味があるんだろう?」

血圧という言葉は知っていても、実際は何の数値を測っているのかよく分からないという方もいらっしゃるでしょう。

血圧は血管にかかる圧力のことで、この値が高くなると健康にさまざまな悪影響を及ぼします。

この章では血圧の基本的な仕組みと、高血圧によってもたらされる病気について解説します。

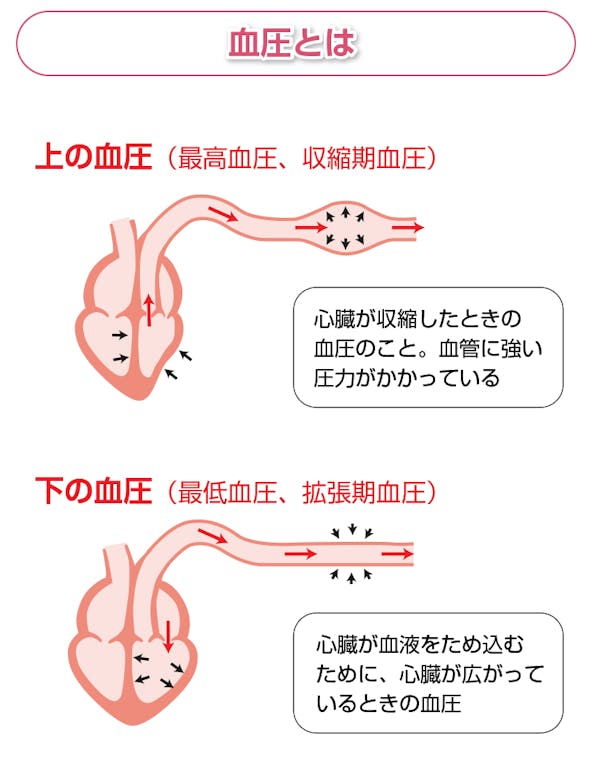

2-1.血圧の仕組み

血圧は心臓から送り出された血液が血管の内壁を押す際の圧力です。

一般的に血圧という際には、上腕にある動脈(上腕動脈)の血圧のことを指します。

血圧には一般的には「上の血圧」と「下の血圧」と呼ばれている二つの値があります。

上の血圧は血液を送り出すために心臓が収縮した際の、血管に最も強い圧力がかかっている状態の血圧です。

この値は最高血圧、収縮期血圧とも呼ばれます。

下の血圧は次に血液を送り出すために心臓が拡張した際の、血管の圧力が最も下がっている状態の血圧です。

この値は最低血圧、拡張期血圧とも呼ばれます。

血圧の値は心臓から送り出される血液量、血管の弾力性などによって決まります。

その他に血液の粘度、腎臓や神経系のはたらき、食塩の摂取量なども血圧に影響します。

生きている証そのものともいえる血圧ですが、この血圧が高くなると健康に悪影響を及ぼしてしまいます。

次に、高血圧が人間の健康にどのような悪影響を及ぼすのかをみてみましょう。

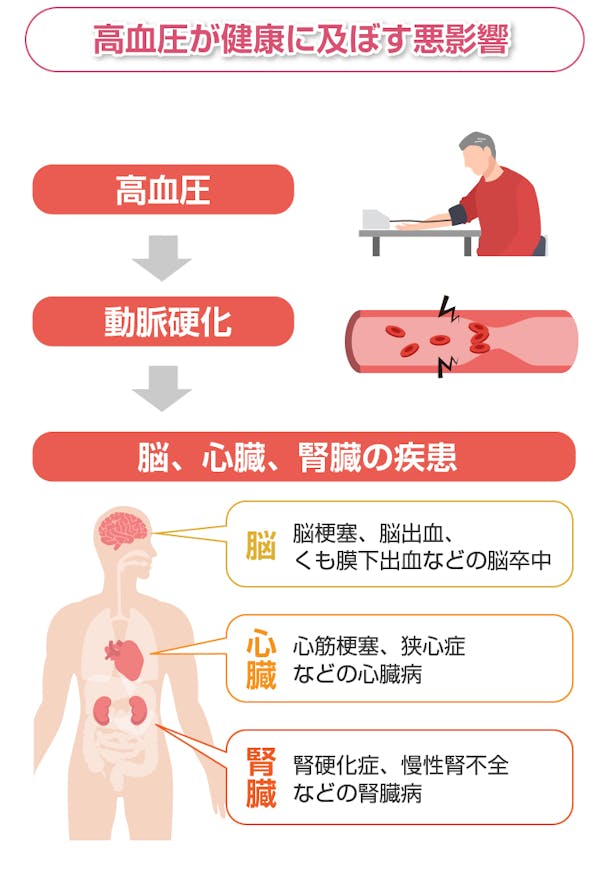

2-2.高血圧が健康に及ぼす悪影響

高血圧になっても自覚できる症状はほとんど現れませんが、多くの致命的な病気のきっかけとなります。

そのため、高血圧は「サイレント・キラー(沈黙の殺し屋)」と呼ばれることもあります。

血圧が高い状態が続くと、血管は長期間張り詰めた状態に置かれて本来の弾力性を失い、厚く硬くなります。

この状態を「動脈硬化」といいます。

高血圧になると、脳や心臓を含む大小の血管でこの動脈硬化が起こってしまうのです。

動脈硬化は脳では脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳卒中を、心臓では心筋梗塞や狭心症などの心不全を、腎臓では腎硬化症や慢性腎不全などの腎臓病を引き起こします。

心不全とは、心臓に異常を来し、ポンプ機能が低下して全身の臓器に十分な血液を送り出せなくなった状態のことです。

心臓の周りの血管が狭くなり血流が悪くなることで一時的に酸欠に陥る狭心症や、血管がふさがれ酸欠によって心筋が壊死する心筋梗塞を含みます。

脳卒中は脳の血管が詰まったり破れたりする病気の総称で、血流が止まって脳が壊死する脳梗塞や、脳の血管が破れる脳出血、脳の表面の血管がこぶ状に膨れて破裂するくも膜下出血などを含みます。

腎硬化症は腎臓内の細い動脈で動脈硬化が起こり腎臓の機能が低下する病気で、長い期間をかけて腎機能が低下し、体内の正常な環境を維持できなくなった状態のことを慢性腎不全といいます。

これらはいずれも命に関わったり治療が難しかったりする危険な病気のため、高血圧を予防・改善することは健康にとって極めて重要です。

また高血圧は重大な病気につながる可能性から、症状や治療状態によって医療保険や生命保険への加入を断られる可能性があります。

高血圧になると健康上のリスクだけでなく、社会的なリスクも背負うことになるのですね。

現在日本では約4,300万人が高血圧で、そのうち約3,100万人が血圧を適切にコントロールできていないとされています[2]。

自分が高血圧かどうかをしっかりチェックし、予防や改善につなげていくことが大切だといえるでしょう。

3.高血圧の主な原因

「何が原因で高血圧になるんだろう?」

致命的な病気につながりかねない高血圧の原因をしっかり知りたいという方は多いでしょう。

高血圧には、生活習慣や遺伝的体質などの複数の要因が関係する「本態性高血圧」と、内分泌系や血管などの特定の病気を原因とする「二次性高血圧」があります。

日本人の高血圧のうち、9割ほどが本態性高血圧であるとされています[3]。

この記事では、主に本態性高血圧の原因と予防・改善方法を解説します。

原因1 塩分の摂り過ぎ

日本人の高血圧の大きな原因の一つが塩分の摂り過ぎです。

塩分の摂り過ぎが血圧上昇を招く理由は、塩分の主成分の一つであるナトリウムにあります。

塩分を過剰摂取することで体内のナトリウム濃度が上昇すると、浸透圧を一定に保つために血液の水分が増加します。

この結果血液量が増加し、血管を押す力、つまり血圧が上昇してしまうのだと考えられています。

多くの日本人が塩分を過剰摂取していることは広く知られているとおりです。

これは日本人が塩分を多く含むしょうゆやみそ、塩などの調味料や、インスタントラーメンのような加工食品を多く口にする食生活を送っていることが原因です。

日本人に高血圧患者が多い理由は食生活にあるのかもしれませんね。

原因2 肥満

肥満も高血圧の大きな原因の一つで、肥満の方が高血圧になる可能性は体重が正常な方の2~3倍といわれています[5]。

肥満の方は食べ過ぎの傾向にあるため、その分塩分の摂取量が多く、血液中のナトリウム濃度が高くなります。

ナトリウム濃度を下げるために血液中に水分がため込まれ、血圧が上昇してしまうのです。

肥満のなかでも、腸の周りに脂肪が付く「内臓脂肪型肥満」になった場合は特に高血圧に注意が必要です。

それは内臓脂肪が体のさまざまな機能を調節する「アディポサイトカイン」を分泌しているためです。

内臓脂肪がたまるとアディポサイトカインの分泌に異常が起こり、悪玉因子の「アンジオテンシノーゲン」が増えて血圧を上昇させます。

また悪玉因子のなかには「インスリン」の効きを悪くして過剰分泌をもたらすものもあります。

インスリンが過剰に分泌されると交感神経が活発になって血管が収縮し、血圧が上がります。

同時に腎臓では塩分が適切に排出されなくなるため、体内に水分がため込まれることも高血圧につながります。

なお内臓脂肪がたまった上に高血糖や高血圧、脂質異常のうち二つ以上を併発した状態が「メタボリックシンドローム」です。

メタボリックシンドロームは動脈硬化が進行しやすく、心臓病や脳卒中などの致命的な病気が起こりやすい状態です。

高血圧単独でも進行する動脈硬化がメタボリックシンドロームになるとさらに促進するため、内臓脂肪型肥満には厳重な注意が必要といえるでしょう。

メタボリックシンドロームについて詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

原因3 運動不足

運動不足も高血圧の原因になります。

運動をすると、血管の内側の内皮細胞に刺激が加わって活性化します。

活性化した内皮細胞は血管を柔らかくしなやかにする一酸化窒素を放出し、血圧が下がります。

また運動によってインスリンの効果が高まり分泌量が抑制されるため、血管の収縮を防ぎ、結果として血圧の上昇を防ぎます。

運動にはこのように血圧を下げる効果があるため、運動の習慣のない方は習慣のある方よりも高血圧のリスクが高いといえるのです。

また、運動不足は過食などと共に肥満の原因にもなります。

肥満も高血圧のリスク要因のため、運動不足は直接的にも間接的にも高血圧をもたらす危険があるといえるでしょう。

原因4 飲酒

飲酒も高血圧をもたらす可能性があります。

少量の飲酒は一時的に血圧を下げますが、大量の飲酒や長期間の飲酒は高血圧をもたらします。

この際お酒に強いか弱いかにかかわらず血圧が上昇しやすくなるため、自分はお酒に強いと思っている方も注意が必要です。

飲酒が高血圧をもたらすメカニズムはまだよく分かっていませんが、交感神経が活発になることや内分泌系の作用によるものとの報告があります。

また飲酒の際に食べるおつまみには味の濃いものが少なくありません。

飲酒の習慣によって塩分を摂り過ぎる危険もあるということなのですね。

原因5 喫煙

喫煙は高血圧の重大なリスクです。

たばこの煙にはニコチンや活性酸素など、血圧に関係する有害物質が含まれています。

ニコチンは交感神経にはたらきかけて血管を収縮させます。

それにより血圧を上昇させて心拍数を増加させ、心臓や血管に負担をかけます。

一方、活性酸素は血管内皮に炎症を起こさせて組織障害を起こすと同時に、インスリンを効きにくくさせて過剰分泌をもたらします。

インスリンが過剰に分泌されると交感神経が活発になり、血管が収縮するため血圧が上がります。

また喫煙は高血圧だけでなく動脈硬化の原因にもなるため、動脈硬化によって引き起こされる脳卒中のリスクも高めます。

たばこは他にもがんや呼吸器疾患、糖尿病などのリスクを増大させるため、文字どおり百害あって一利なしといえるでしょう。

原因6 ストレス

日々の暮らしのなかで感じるストレスも高血圧の原因の一つです。

人間の体はストレスを受けると緊張し、防御反応として交感神経が活発になります。

交感神経が活発になると血管が収縮し血圧が上がってしまうのです。

ストレスは大きく「身体的ストレス」と「精神的ストレス」に分けられます。

身体的ストレスには暑さや寒さ、湿度などの気候条件によるもの、運動や仕事による過労や緊張状態、睡眠不足などがあります。

精神的ストレスには人間関係や仕事、学業などでの悩み、近親者の死や離婚、別居、病気、失業、事故や災害での環境の変化などがあります。

特に仕事中に生じる高血圧は「職場高血圧」と呼ばれており、ストレスに起因する高血圧のなかでも代表的なものです。

緊張しやすくストレスに弱い方や対人関係に不安のある方、完璧主義の方や闘争心の強い方、不安の多い方などがストレスによる高血圧になりやすいとされています。

原因7 遺伝的体質

遺伝による体質のため高血圧になりやすい方もいます。

両親や兄弟・姉妹に高血圧の方がいる場合は、高血圧になりやすいとされています。

両親がともに高血圧の場合に子どもが高血圧になる可能性は約50%、片方の親が高血圧の場合は約30%とされています[6]。

日本人では特に、塩分の摂り過ぎで高血圧になりやすい遺伝的体質を持つ方が多いことが知られています。

食文化だけでなく遺伝的体質の観点からも、日本人の高血圧対策には減塩が重要なのですね。

高血圧においては、遺伝的体質を含む「家族性の要因」が60%にも及ぶとされています[7]。

家族性の要因には遺伝的体質に加え、似通った生活習慣が挙げられます。

しょっぱい食べ物を好む、運動をあまりしない、間食をよく摂るなどの生活習慣を共有する家族は、遺伝的体質のみにとどまらない高血圧のリスクを共有しているといえます。

そのため高血圧には家族ぐるみの対策が極めて重要だといえるでしょう。

4.高血圧を予防・改善する方法

「高血圧にならないためにはどうしたら良いのかな?」

「最近高くなった血圧をどうにか改善したい……」

高血圧のリスクをどうにかしたいと願う方は多いでしょう。

高血圧の多くは、生活習慣を改善することで予防や改善が可能です。

この章では、日々の生活のなかで行える対策を解説します。

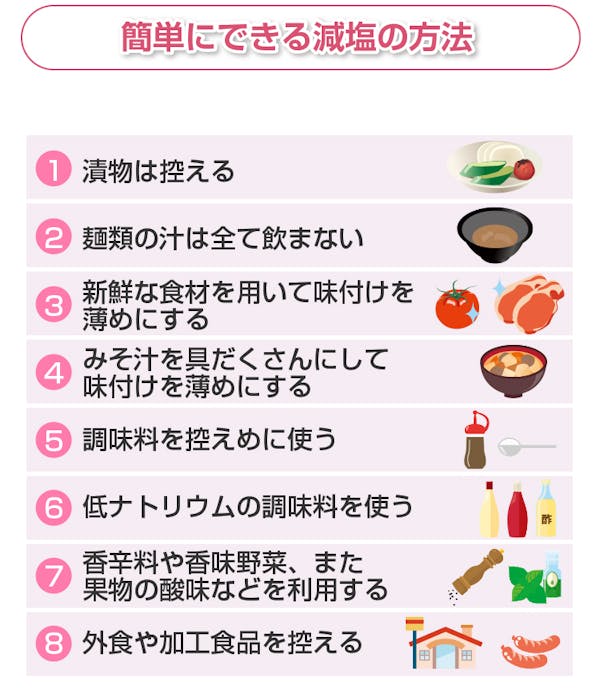

方法1 減塩

日本人が高血圧対策を行う際に、まず取り組むべきは減塩です。

日本人は日々の食生活で、塩分の多いしょうゆ、みそなどの調味料やインスタントラーメンのような加工食品を多く口にしています。

そのため、多くの日本人が塩分を過剰摂取しています。

厚生労働省の「令和元年 国民健康・栄養調査報告」によると、日本人の1日の塩分摂取の平均量は20歳以上の男性で10.9g、同じく20歳以上の女性で9.3gです[8]。

日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン 2019」では高血圧の方の減塩目標値は1日当たり6g未満とされており、平均量から計算すると男性では約5g、女性も3g以上の減塩が必要となります[9]。

具体的な減塩方法としては、まず全体的に薄めの味付けを心掛けることが重要です。

またしょうゆやソースはそのままかけると量が多くなりがちなので、小皿に出してつけるスタイルに変えてみましょう。

他にも以下のような工夫をすることで、無理なく日常生活のなかで減塩を始められます。

なかでもラーメンなどの麺類の汁を全部飲むと、それだけで6g近い塩分を摂取してしまうため、どんなにおいしくても残す習慣を付けてくださいね[11]。

また、高血圧の予防・改善には塩分の摂取量を抑えるだけでなく、排出を促すことも重要です。

カリウムというミネラルには尿からのナトリウム排せつを促し、血圧を下げるはたらきがあります。

カリウムを多く含む食品には、バナナやキウイフルーツなどの果物、さつまいもやながいもなどの芋類、アボカドやほうれん草などの野菜、わかめや昆布などの海藻類があります。

また納豆や肉類、魚介類などにもカリウムは含まれています。

カリウムについては以下の記事で詳しく解説しています。

また食物繊維を摂取することも効果的です。

食物繊維にはナトリウムや脂質、糖を吸着して体の外に排出する効果があるため、これらが原因となって引き起こされる高血圧や肥満、脂質異常症などの予防・改善効果が期待されています。

食物繊維を多く摂ることで、摂取した塩分が体内に吸収されにくくなると考えられるのですね。

食物繊維は野菜や果物に加え、豆類、芋類やきのこ、海藻類、穀類などの植物性食品に多く含まれています。

食物繊維については以下の記事で詳しく解説しています。

[11] 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」

方法2 肥満の解消

肥満の解消は高血圧の予防・改善に効果的です。

肥満は高血圧の原因となるだけでなく、高血糖や脂質異常症、糖尿病など多くの生活習慣病をもたらします。

肥満は単に体重が重いことを指すのではなく、体脂肪が蓄積した状態を指します。

つまり肥満を解消するには、体脂肪を減らす必要があります。

ただし一般的に肥満度の判定には体脂肪率でなく国際的な標準指標であるBMI(Body Mass Index)が用いられます。

高血圧でBMIが25以上の方は、この値が25未満に下がるように減量を行いましょう。

減量のためには、食事から摂取するカロリー(エネルギー)を減らすことと、運動によって消費するカロリーを増やすことが重要です。

摂取カロリーを減らすことはダイエットの基本の一つですが、エネルギー不足に陥ると集中力の減退や疲労感が見られる他、筋肉が分解されてしまう恐れがあります。

また極端な食事制限は長続きせずリバウンドの原因にもなります。

必要な栄養素がしっかり摂取できていないと、骨粗しょう症や貧血、便秘など健康を損なう危険もあります 。

ご自身に必要なカロリーを把握し、栄養バランスに気を付けながら無理なく行うようにしましょう。

1日に必要なカロリーについては以下の記事で解説しているのでご確認ください。

また、運動で消費エネルギーを増やすには、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動が有効です。

有酸素運動では脂肪が消費されるため、肥満の解消に加えて内臓脂肪に由来する高血圧の改善も期待できます。

また肥満の解消には、有酸素運動に筋力トレーニングを組み合わせるとより効果的です。

筋肉が増えると基礎代謝量が増大し、日々の生活で消費されるカロリーが増えます。

筋トレによって多くのエネルギーを消費できるようになるのですね。

[12] 厚生労働省 e-ヘルスネット 「BMI」

方法3 適度な運動

高血圧の予防・改善には適度な運動が推奨されています。

運動をすると、血管の内側の内皮細胞に刺激が加わり活性化します。

活性化した内皮細胞は血管を柔らかくしなやかにする一酸化窒素を放出するため、血圧が下がるのです。

また運動によってインスリンの効果が高まり分泌量が抑制されるため、血管の収縮を防ぎ、結果として血圧の上昇を防ぎます。

高血圧を予防・改善したい方には、特に、ウォーキングやステップ運動、ジョギングなどの有酸素運動が推奨されています。

できるだけ毎日30分、もしくは1週間で計180分を目安に運動を継続させましょう[14]。

運動をする際はややきつい程度にとどめ、無理をしないことが重要です。

また有酸素運動に加えて筋力トレーニングやストレッチも推奨されているため、無理のない範囲で行うようにしましょう。

さらに、ラットとヒトにおいて「適度な運動」が高血圧を改善するメカニズムが報告されました[15]。

軽いジョギング程度の運動中、足の着地時に頭部(脳)に伝わる適度な物理的衝撃により、血圧を上げるタンパク質(アンジオテンシン受容体)の発現量が低下して血圧低下が生じることが、高血圧ラットを用いた実験で報告されました。

この頭部への物理的衝撃を高血圧の方に適用すると、ヒトでも高血圧が改善することが世界で初めて報告されました[15]。

運動する時間がなかなか取りにくい方は、積極的に階段を使う、通勤時に一駅歩く、掃除や片付けを増やすなどして意識的に体を動かすようにしてみてくださいね。

方法4 節酒

飲酒も高血圧の原因となるため、血圧が気になる方はお酒を控えましょう。

日本高血圧学会は1日の飲酒量として、アルコール自体の量で男性は20~30mL以下、女性はその半分の10~20mL以下とすることを推奨しています[15]。

アルコールの20~30mlはビールでは中瓶1本、日本酒では1合、焼酎では半合、ワインでは2杯、ウィスキーやブランデーではダブルで1杯程度に相当します[16]。

また、週に1日程度は休肝日を設けるようにしましょう[17]。

医師から特に指示されていない限りは、高血圧を理由に禁酒する必要はありません。

なお、おつまみには味の濃いものが多いため、できるだけ薄味のものを選んでみてくださいね。

方法5 喫煙

高血圧が心配な方は禁煙しましょう。

喫煙は高血圧だけでなく動脈硬化の原因にもなるため、動脈硬化を原因として引き起こされる心疾患や脳卒中のリスクも高めます。

しかも喫煙によるリスクは自分だけのことでは済みません。

受動喫煙により、同居する家族などが高血圧となるリスクもあることは忘れてはならないでしょう。

方法6 ストレス解消

ストレス解消は高血圧にも効果があります。

ストレスというと仕事や人間関係などによる精神的ストレスを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、暑さや寒さ、湿度などの気候や過労、睡眠不足などによる身体的ストレスもあります。

身体的ストレスのなかでも特に危険なのが、寒い時期の急激な寒暖差によるストレスです。

暖かい室内などから急に寒い場所に移動すると血管が収縮して血圧が上がります。

激しい温度変化を避けるため、外出時は帽子やマフラー、手袋などで肌の露出を抑えるようにしましょう。

また冬の起床時や入浴時も血圧が急変しやすいため注意が必要です。

起床時間に合わせて寝室の暖房をタイマー設定する、入浴時には脱衣所や浴室に暖房を入れ、熱過ぎるお湯につからないなどの対策を取りましょう。

過労や睡眠不足の方は規則正しい生活を心掛け、十分な休養と睡眠をとるようにしましょう。

ストレスで寝付けない場合は無理に眠ろうとせず、好きな本を読んだり好きな音楽を聴いたりして脳をリラックスさせることが大切です。

入浴もストレス解消に効果的です。

シャワーだけで済まさず、少しぬるめのお湯にじっくりつかるようにしましょう。

お湯につかりながら読書や音楽鑑賞をするのも良いですね。

また適度な運動は血圧を下げるだけでなく、ストレス解消の効果もあります。

食後1時間くらい経った頃を目途にウォーキングやちょっとした散歩といった有酸素運動を習慣にしてみましょう。

5.血圧が高めの場合は医療機関を受診しよう

血圧が高めであることが分かったら、早めに医療機関を受診しましょう。

医者の判断で、降圧剤などによる服薬治療が必要になる場合があるためです。

また、高血圧は自覚症状がほとんどないので、自分で気付くことは困難です。

そのため、毎年健康診断を受けることが極めて重要です。

また家庭用血圧計を購入し、自宅で家庭血圧を日々測定することも高血圧予防には有効です。

普段から自分の血圧をしっかり把握し、高い数値が続いた場合には自己判断せず、医療機関で判断を仰ぐようにしてください。

6.高血圧の基準についてのまとめ

高血圧の基準は世界共通で、病院などで測る診察室血圧では最高血圧140mmHg以上かつ/または最低血圧90mmHg以上です[18]。

自宅で測定する家庭血圧ではそれぞれ5mmHg低い値が基準とされ、診察室血圧よりも優先されます。

ただし基準を一度超えただけでは高血圧とはいえず、繰り返し血圧を測定した上で基準値を超えている場合に高血圧と判定されます。

高血圧は目立った症状を引き起こさないものの、動脈硬化をもたらし、心不全や脳卒中、腎臓病などの致命的な生活習慣病のリスクを高める危険な状態です。

原因は運動不足や肥満、過度の飲酒や喫煙、ストレスや遺伝的体質など多岐にわたりますが、日本人にとっては塩分の摂り過ぎが最大のリスクです。

高血圧を予防・改善するためにはまず減塩を心掛け、減量や適度な運動、節酒や禁煙を行い、日々のストレスもしっかり解消させましょう。

ただし血圧が高めになった場合は服薬などの治療が必要なケースがあるため、自己判断せず早急に医療機関を受診してください。