脂肪燃焼を効率的に行うには?運動や食事、生活習慣のポイントを解説

「脂肪を燃焼させるにはどうしたら良いんだろう?」

「効率的に脂肪燃焼させるために意識した方が良いポイントを知りたい……」

ダイエットのために脂肪を燃焼させたいけれど、どうすれば良いか分からないという方も多いのではないでしょうか。

体脂肪を燃焼させるには、運動だけでなく食事や生活習慣にも留意する必要があります。

この記事では脂肪燃焼のメカニズムや脂肪燃焼のための運動、食生活、生活習慣のポイントについて紹介します。

脂肪を減らしたいと考えている方は効率的に脂肪を燃焼させるためのポイントを学んでいってくださいね。

1.体脂肪は「内臓脂肪」と「皮下脂肪」の2種類に分けられる

「体脂肪にはいくつか種類があるのかな?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

体脂肪は主に「内臓脂肪」と「皮下脂肪」に分けられ、それぞれ付く部位や健康への影響が異なります。

まずは二つの脂肪の特徴を解説していきます。

1-1.内臓脂肪とはどんなもの?

内臓脂肪はその名のとおり内臓の周りに付く脂肪のことです。

内臓脂肪が過剰に蓄積した状態を「内臓脂肪型肥満」といいます。

他の脂肪よりも付きやすい一方で減らしやすいのが特徴です。

また内臓脂肪が付くとおなかが張り出すような見た目になるため、この特徴から「りんご型肥満」と呼ばれることもあります。

特に男性に多く見られ、太っているように見えなくても、実際には内臓脂肪が蓄積されている場合もあります。

内臓脂肪が蓄積する主な原因には食べ過ぎや飲み過ぎ、運動不足、ストレスなどが挙げられます。

内臓脂肪は蓄積すると高血圧、高血糖、脂質異常症を引き起こす恐れがあります。

内臓脂肪型肥満や高血圧、高血糖、脂質異常症はいずれも「動脈硬化」進行の要因となります。

内臓脂肪の蓄積は動脈硬化の要因となると同時に、他の要因を引き起こすため、注意が必要だとされています。

「メタボリックシンドローム」は内臓脂肪の蓄積に加え、高血圧・高血糖・脂質異常症のうち二つ以上が重なった状態です。

動脈硬化やそれによって引き起こされる病気の予防のため、内臓脂肪型肥満やメタボリックシンドロームは予防・改善が必要だとされているのです。

内臓脂肪は減らしやすい脂肪ではありますが、同時に付きやすくもあるため、普段の食生活や運動不足を見直してみましょう。

1-2.皮下脂肪とはどんなもの?

皮下脂肪とは皮膚の下の体表面に近い部分にある「皮下組織」に蓄積する脂肪です。

皮下脂肪が過剰に蓄積した状態を「皮下脂肪型肥満」と呼びます。

皮下脂肪は特におなか周りや太もも、二の腕など日常的に動かす機会の少ない部分に付きやすい傾向にあります。

皮下脂肪はカロリーの過剰摂取と運動不足によって蓄積し、一度付くと落としにくいのが特徴です。

皮下脂肪は外見に変化が出やすく、下半身が丸みを帯びたシルエットになることから「洋なし型肥満」と呼ばれることもあります。

皮下脂肪はホルモンの関係から女性の方が蓄積しやすい傾向にあります。

そのため「メタボリックシンドローム」の診断基準であるウエスト周囲径は、男性より女性の基準の方が大きく設定されています。

皮下脂肪と聞くとマイナスなイメージを抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、皮下脂肪は重要な役割も担っています。

例えば外部からの刺激に対して体を守ったり、体温を維持したりする役割があります。

とはいえ皮下脂肪が過剰に蓄積すると睡眠時無呼吸症候群や関節痛、月経異常などを引き起こす恐れがあるため注意が必要です。

皮下脂肪は落としにくい厄介な脂肪なので、脂肪が付かないように運動不足や食べ過ぎに気を付けるようにしましょう。

2.脂肪燃焼のメカニズムについて

「脂肪燃焼ってどうやって起こるのかな……」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

脂肪燃焼は、体内のエネルギーが不足した際に起こる、体内の脂肪をエネルギーに変えるはたらきです。

運動などによって体内でエネルギーが不足すると、それを補うべく脳が「脂肪を分解してエネルギーをつくれ」という命令を出します。

すると脳内ではノルアドレナリンやアドレナリンなどの「脂質動員ホルモン」と呼ばれるホルモンが分泌され、これにより脂肪の代謝に関わる酵素「リパーゼ」が活性化します。

リパーゼは膵臓(すいぞう)でつくられる消化酵素で、体脂肪を「脂肪酸」と「グリセロール」という物質に分解し、血中に放出させます。

脂肪酸は全身の筋肉に運ばれ、そこでエネルギーとして消費されます。

このように脂肪燃焼は体脂肪をエネルギー源として消費しなければならない状況で起こる現象であるため、体内でエネルギーが不足している状況をつくり出す必要があります。

このため、脂肪を燃焼させるにはエネルギーを消費する運動を行うことが欠かせないといえるのです。

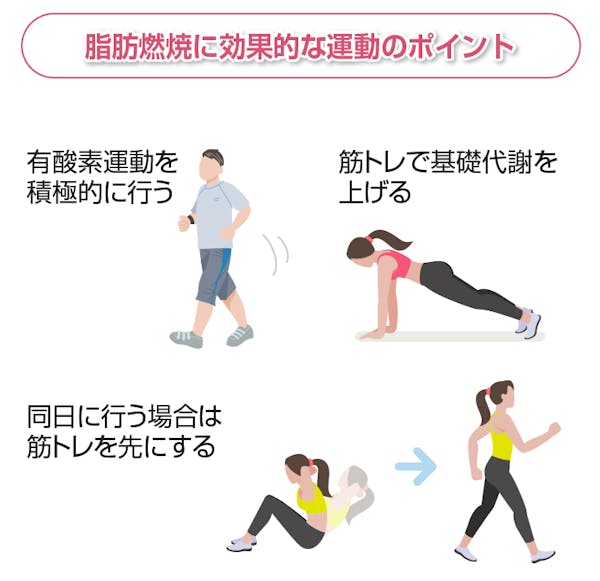

3.脂肪燃焼に効果的な運動のポイント

「脂肪燃焼に効果的な運動のポイントについて知りたい……」

このように効果的な運動のポイントを知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

ここからは脂肪燃焼のための運動のポイントについて紹介します。

脂肪を減らすために運動を始めようと考えている方はぜひ参考にしてくださいね。

ポイント1 有酸素運動を積極的に行う

脂肪を燃焼させたいなら有酸素運動を積極的に行うようにしましょう。

有酸素運動は筋肉への負荷が軽い運動のことで、エネルギー源として酸素と糖・脂質を消費します。

代表的な運動としてウォーキングやランニング、水泳、サイクリング、エアロビクスなどが挙げられます。

有酸素運動は脂肪をエネルギー源とするため、直接的な体脂肪の燃焼効果が期待できます。

また負荷が軽い分、長時間続けやすい点もメリットだといえるでしょう。

「どれくらいの運動をすれば脂肪が燃焼するんだろう?」

このように疑問に思った方もいらっしゃいますよね。

内臓脂肪の減少には、週当たり10メッツ・時以上の運動が推奨されています[2]。

ウォーキングの場合は3.5メッツなので、週当たり3時間程度で約10メッツ・時分の運動量になります[4]。

長時間の運動はなかなかできない、とお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんが、30分連続して運動を行っても、10分程度の運動を3回行っても体脂肪の減少効果に差はないことが分かっています[2]。

つまり脂肪減量はどれだけその運動をしたかという総運動時間に対応するのです。

なかなか時間が取れない場合は10~15分程度の隙間時間でも良いので有酸素運動に取り組んでみましょう。

[2] 厚生労働省「【参考】内臓脂肪減少のための身体活動量」

ポイント2 筋トレで基礎代謝を上げる

筋トレをして基礎代謝を上げることも脂肪燃焼には効果的です。

筋トレは無酸素運動とも呼ばれており、有酸素運動のように脂肪燃焼効果はありませんが、筋肉量を増やして基礎代謝を向上させる効果が期待できます。

基礎代謝は筋肉を含む除脂肪量(脂肪を除いた組織)によって左右されるため、筋肉量が増えることで増加し、それに伴って総消費カロリーも大きくなるのです。

「痩せるには脂肪燃焼効果のある有酸素運動の方が効率が良いんじゃないの?」

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、筋トレをせずに有酸素運動や食事制限だけで減量を行うと除脂肪量が減ってしまいます。

また有酸素運動だけを長く続けていると、体はエネルギーの浪費を防ごうと脂肪をため込みやすくなってしまうといわれています。

基礎代謝によるエネルギー消費量は1日の総エネルギー消費量の約60%を占めており、身体活動量によるものよりも大きいのです[5]。

つまり筋肉量を増やせば安静時のエネルギー消費量が増えるため、太りにくい体になると考えられます。

ポイント3 同日に行う場合は筋トレを先にする

有酸素運動と筋トレを同日に行う場合には、先に筋トレを行うようにしましょう。

この順番で行うことでより効果的に体脂肪を燃焼させられると考えられています。

これは筋トレをすることで分泌される「成長ホルモン」のはたらきが影響しています。

筋トレのように強度の高い運動をすると、脳の直下にある「脳下垂体」から成長ホルモンが分泌されます。

この成長ホルモンには脂肪の代謝に関わる酵素リパーゼを活性化し、中性脂肪の分解を促す作用があるため、体が脂肪燃焼しやすい状態になります。

つまり筋トレを先に行うことで脂肪が燃えやすい状態で有酸素運動を行えるため、より高い脂肪分解効果を期待できるのです。

有酸素運動のタイミングは筋トレ直後でなくても、 脂肪分解作用が持続する運動1時間後から5~6時間程度の時間であれば効果的であると考えられます。

また、海外の研究では成長ホルモンの脂肪分解作用は筋トレ後約48時間もの間持続するとの報告もあります[6]。

反対に筋トレ前に有酸素運動をすると筋トレ後の成長ホルモンの分泌が完全に抑えられてしまうため、効率的に脂肪を燃焼させたいなら筋トレを先に行うようにしてくださいね。

[6] 公益財団法人 横浜市スポーツ協会 横浜市スポーツ医科学センター「肥満と減量(理論編) 知っておきたい肥満と減量の基礎知識【理論3】減量に筋力トレーニングが必要な理由」

4.脂肪燃焼のために意識したい食生活のポイント

「脂肪燃焼のためには食生活でどんなことに気を付ければ良いのかな?」

食事面でも脂肪燃焼のためにできることがあるなら知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

続いては脂肪燃焼のために意識すべき食生活の四つのポイントを紹介します。

ポイント1 適切にカロリーを制限する

カロリーの摂取制限を適切に行うことは脂肪燃焼のために重要なポイントの一つです。

カロリー制限と聞くと好きなものが食べられなくなってしまうのではと心配する方もいらっしゃるかもしれません。

ダイエット時のカロリー制限で重要なことは、摂取カロリーを消費カロリー以下に抑えることです。

摂取カロリーが消費カロリーを超えないようにするためにも、1日に必要な分のカロリーの平均値である「推定エネルギー必要量」を把握しましょう。

個人の推定エネルギー必要量は、日常生活や運動などの活動量に応じた「身体活動レベル」に左右されるので自分の身体活動レベルを把握するとより正確な推定エネルギー必要量が分かります。

・「高い」:立ち仕事や移動が多い仕事に従事している方や活発な運動習慣がある方。

・「普通」:座って過ごすことが多いが、仕事や家事などで歩いたり立ったりする機会がある方や軽いスポーツを行う機会がある方。

・「低い」:生活の大部分を座って過ごし、あまり体を動かさない方。

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 18〜29歳 |

|---|---|---|---|

| 30〜49歳 | |||

| 50~64歳 | |||

| 65~74歳 | |||

| 75歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | |||

| 30〜49歳 | |||

| 50~64歳 | |||

| 65~74歳 | |||

| 75歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

また食事量を極端に制限したり特定の食品のみを食べたりする食事制限は、一時的な体重の減少が期待できるものの、体に必要な栄養素が不足し便秘や骨粗しょう症、貧血などの悪影響が表れる恐れがあります。

ポイント2 たんぱく質を十分に摂取する

ダイエット中はたんぱく質をしっかり摂取することも重要です。

たんぱく質は筋肉を構成する材料であるため、筋肉を増やしたり維持したりするのに欠かせない栄養素なのです。

たんぱく質の1日の摂取推奨量は以下のとおりです。

【たんぱく質の1日当たりの摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 65g | 50g |

| 30~49歳 | 65g | 50g |

| 50~64歳 | 65g | 50g |

| 65~74歳 | 60g | 50g |

| 75歳以上 | 60g | 50g |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

たんぱく質のなかでも「良質なたんぱく質」は筋肉の成長に欠かせないため、積極的に摂取してくださいね。

良質なたんぱく質を含む食品には動物性たんぱく質なら肉や魚、卵、植物性たんぱく質では大豆などが挙げられます。

肉や魚は脂質も多く含むものもあるため、動物性たんぱく質と植物性たんぱく質をバランス良く摂取して脂質の摂り過ぎに注意してください。

またたんぱく質は皮膚や毛髪、爪などを構成する成分でもあるため、摂取量が不足していると筋肉量が減少するだけでなく、肌が荒れたり薄毛になったりする恐れがあります。

健康的に痩せるためにも、普段の食事からたんぱく質を含む食品を積極的に取り入れていきましょう。

ポイント3 ビタミンB群を十分に摂取する

ビタミンB群も不足することがないよう十分に摂取しましょう。

ビタミンB群とはビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンの全8種のビタミンの総称です。

ビタミンB群は補酵素として、糖質、脂質、たんぱく質の代謝を促すはたらきがあります。

不足するとエネルギー代謝がスムーズに行われなくなってしまいます。

また疲労感や倦怠(けんたい)感を生じやすくなるなどの症状が現れることもあります。

ビタミンB群を豊富に含む食品には豚肉(ビタミンB1)、レバー(ビタミンB2)、にんにく(ビタミンB6)、魚類(ナイアシン)、貝類(ビタミンB12)などがあります。

ビタミンB群はお互い助け合うことではたらける状態になるため、ビタミンB群はできるだけ一緒に摂取するようにしましょう。

ポイント4 一口ずつよく噛んで食べる

食事の際は一口ずつよく噛んで食べることもポイントの一つです。

よく噛んで食事をすることで少量でも満腹感を感じやすくなるため肥満の予防につながります。

食べ物を噛むと「神経ヒスタミン」と呼ばれる物質が分泌されます。

そしてこの神経ヒスタミンが満腹中枢を興奮させ「おなかがいっぱいだ」という信号を送ることで満腹感が生じ、食べ過ぎを防ぐことができるのです。

また脳内物質のはたらきによって内臓脂肪の分解が促進されることも分かっています[8]。

厚生労働省は一口当たり30回噛むことを推奨していますが、毎食一口食べるたびに30回噛むのは結構大変ですよね[9]。

そしゃく回数を増やすにはごぼうやたけのこといった食物繊維を豊富に含む食材や、いか・たこなどの弾力のある食材を普段の食事に取り入れると良いでしょう。

友人や家族との食事の時間を楽しみ、ゆっくりと食事することを意識してみてくださいね。

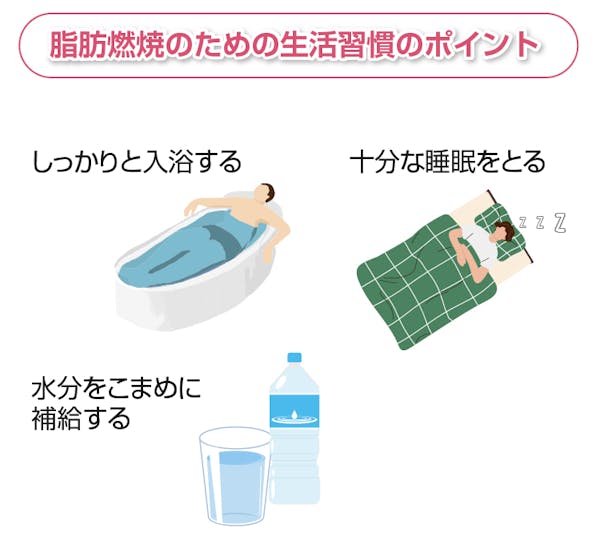

5.脂肪燃焼のために意識したい生活習慣のポイント

「脂肪燃焼のために普段の生活で取り組むと良いことってなにかあるかな?」

このように生活習慣のポイントが気になっている方はいらっしゃるのではないでしょうか。

脂肪燃焼のためには睡眠や水分補給といった生活習慣も重要なポイントとなります。

ポイント1 しっかりと入浴する

シャワーばかりではなくしっかりとお風呂に入るようにしましょう。

入浴すると血流やリンパの流れが改善するといったメリットが得られます。

これは温かい湯船につかることで血管が拡張したり、水の圧力によって手足の末端の血液が心臓に押し戻されたりするためです。

入浴することで全身の血流が良くなります。

血行が良くなれば基礎代謝の向上にもつながるため、時間があるときはしっかり入浴するようにしましょう。

また効果的に体を温めるためにも以下の点を守って入浴を楽しんでくださいね。

湯船の温度はリラックスして入浴できるぬるめに設定し、肩先が出るくらいの湯量にしましょう。

入浴前にはかけ湯をして体を慣らしてから湯船につかりましょう。

また入浴前や入浴中は水や白湯などで水分補給をするようにしてくださいね。

入浴中に足裏を丁寧にもみほぐすと入浴後もポカポカが持続しますよ。

ポイント2 質の高い睡眠を十分にとる

効果的に脂肪を燃焼させるためには十分な睡眠も欠かせません。

これには食欲を増進させるはたらきを持つ「グレリン」「オレキシン」と、食欲を抑制する「レプチン」と呼ばれるホルモンが関わっています。

睡眠時間が確保できず短時間睡眠になるとグレリンが増加し、レプチンが減少します。

またこれによりオレキシンが増加します。

オレキシンには覚醒をコントロールするはたらきもあるため、覚醒時間が長くなり食事をする機会が増えることも肥満の原因の一つになり得ます。

このように睡眠不足の状態は食欲の増進を招いてしまうといえるのです。

快適な睡眠をとるためには睡眠前の入浴や日中の過ごし方が重要なポイントとなります。

ポイント3 水分をこまめに補給する

こまめな水分補給も欠かさずに行いましょう。

水分を摂取すると血液がサラサラになるといわれており、血液による酸素の供給がスムーズに行われるようになると考えられます。

また血行が良くなることで基礎代謝の向上効果も期待できます。

ある研究では、50歳以上75歳未満の日本人男女60名に普段の生活に加えてペットボトル入りの水550mlを朝夜1本ずつ飲むことを12週間続けてもらいました。

その結果、普段どおりの生活を送ったグループと比べて、血圧低下、体温上昇または低下抑制、腎機能低下抑制、血中老廃物希釈などの効果が認められました[10]。

普段から意識して水を多めに摂るようにすると良いでしょう。

ただし飲み過ぎるとかえって内臓に負担をかけてしまったり、体を冷やしたりしてしまいます。

適度な量の水分補給を心掛けましょう。

ヒトは1日で尿や便によって1.6L、呼吸や汗によって0.9Lと計2.5Lの水分を排出しています[11]。

体内から失われる水分を補うためには、食事から1L、体内で生成される水で0.3L、飲み水から1.2Lの水分を摂取する必要があるのです[11]。

飲み水として必要な1.2Lを何回かに分けてこまめに補給してくださいね[11]。

特に睡眠中は汗をかき多くの水分を失っているため、起床後はまずコップ1杯分の水を飲むようにしましょう。

体が冷えやすい方は水の代わりに白湯(さゆ)を飲むのもおすすめです。

6.脂肪燃焼のメカニズムやポイントについてのまとめ

脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪の2種類があります。

内臓脂肪は内臓周辺に付いている脂肪で、付きやすい一方で落としやすいという特徴があります。

皮下脂肪は皮下組織に蓄積する脂肪のことで、内臓脂肪と違って一度付くと落としにくい脂肪です。

脂肪燃焼とは、不足したエネルギーを補うために脂肪を分解するはたらきです。

脂肪を燃焼させるには体内でエネルギーが不足している状況をつくり出す必要があるため、エネルギーを消費する運動が欠かせないのです。

脂肪を燃焼させるには脂質や糖をエネルギー源として消費する有酸素運動を行いましょう。

脂肪燃焼効果があるからとはいえ有酸素運動だけで減量を行ってしまうと除脂肪量が減少し基礎代謝量も低下してしまう恐れがあります。

基礎代謝量を向上させる筋トレも並行して行ってくださいね。

有酸素運動と筋トレを同日に行う場合は、筋トレ後に分泌される成長ホルモンのはたらきを活かすためにも筋トレ後に有酸素運動を行うという順番で取り組みましょう。

またこれらに加えて食生活、生活習慣を改善することも重要です。

ぜひ普段の生活に取り入れてみてくださいね。