卵に含まれる14の主な栄養素を徹底解説!食べる際のポイントとは?

「卵にはどんな栄養素が含まれているんだろう……」

卵は毎日の食事に欠かせない食材の一つです。

しかし卵に含まれる栄養素について、実はあまり詳しく知らないという方もいらっしゃるかもしれません。

あるいはたんぱく質が豊富なことは知っていても、それ以外はよく分からないという方も多いでしょう。

卵にはたんぱく質の他、ビタミンやミネラルなどさまざまな栄養素が含まれています。

この記事では、卵のカロリーや含まれる主な栄養素についてご紹介します。

卵とコレステロールの関係や、含まれる栄養素を効果的に摂取するポイントなどについても解説しますので、参考にしてください。

1.卵のカロリー

まずは卵のカロリーについてみてみましょう。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのカロリー】

| 食品名 | 加工状態など | カロリー |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 142kcal |

| 卵黄 | 生 | 336kcal |

| 卵白 | 生 | 44kcal |

全卵、卵黄、卵白で分けてみると、卵黄に比べて卵白のカロリーが低いことが分かりますね。

より分かりやすいように卵1個当たりのカロリーに換算してみましょう。

1個約60gの卵の場合、卵殻(卵の殻)と卵黄・卵白の割合はおよそ1:3:6です[1]。

これを基に計算すると、1個約60gの卵の卵殻は約6g、卵黄は約18g、卵白は約36gになります。

この卵の全卵、卵黄、卵白それぞれのカロリーは以下のとおりです。

【約60gの卵1個当たり(全卵・卵黄・卵白)のカロリー】

| 食品名 | 重量 | 加工状態など | カロリー |

|---|---|---|---|

| 全卵 | 約54g | 生 | 約77kcal |

| 卵黄 | 約18g | 生 | 約60kcal |

| 卵白 | 約36g | 生 | 約16kcal |

卵の大きさによっても異なりますが、一つの目安として知っておくと良いでしょう。

[2] 農林水産省「鶏卵規格取引要綱」

2.卵に含まれる主な栄養素

卵にはたんぱく質や脂質などの「エネルギー産生栄養素」をはじめ、多くのビタミンやミネラルが含まれています。

また脳機能を維持する効果が期待されている成分「卵黄コリン」も含有しています。

それでは卵に含まれる栄養素についてみていきましょう。

この章では成人男女向けに1日当たりの摂取量の目安(食事摂取基準)をご紹介しています。

2-1.たんぱく質

卵に含まれる栄養素といえばたんぱく質を思い浮かべる方も多いでしょう。

卵にはたんぱく質が含まれており、100g当たりの含有量は以下のとおりです。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのたんぱく質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 12.2g |

| 卵黄 | 生 | 16.5g |

| 卵白 | 生 | 10.1g |

たんぱく質はエネルギーとなる他、筋肉・皮膚・毛髪などの材料や体の機能を保つホルモン・酵素などの成分となる重要なはたらきを担っています。

卵のたんぱく質の特徴は、体内で合成できず食品からの摂取が必須となる「必須アミノ酸」をバランス良く含んでいるという点です。

必須アミノ酸がバランス良く含まれているたんぱく質は「良質なたんぱく質」と呼ばれています。

体内で効率良く利用できる良質なたんぱく質を含む卵は、筋肉づくりなどに有効活用できる食べ物であるといえますね。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、たんぱく質の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜64歳で65g、65歳以上では60g、女性では18歳以上で50gです[4]。

2-2.脂質

卵には脂質も含まれています。

脂質といえば摂り過ぎると肥満につながることもあり、あまり良いイメージのない栄養素かもしれませんね。

しかし、脂質はたんぱく質や炭水化物と並ぶエネルギー源であり、細胞膜やホルモンなどの材料となるためヒトにとって欠かすことのできない栄養素です。

卵の脂質含有量を部位別に見てみると、以下のようにほとんどが卵黄由来であることが分かります。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりの脂質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 脂質含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 10.2g |

| 卵黄 | 生 | 34.3g |

| 卵白 | 生 | 微量 |

脂質は同じエネルギー産生栄養素である炭水化物やたんぱく質と比較して、多くのエネルギーをつくり出すことが分かっています。

脂質を含む卵は効率良くエネルギーを摂取できる食品としても役立ってくれそうですね。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では18歳以上の男女に対し、脂質から摂取するエネルギー(カロリー)を1日の総摂取カロリーの20~30%に抑えるという摂取目標量を設定しています [5]。

2-3.ビタミンA

卵黄にはビタミンAが豊富に含まれています。

ビタミンAは油に溶けやすく水に溶けない性質を持つ「脂溶性ビタミン」の一つです。

体内では「レチノール」「レチナール」「レチノイン酸」の3種類の物質として存在し、各組織で機能しています。

食品からはレチノールとして摂取できる他、体のなかでビタミンAに変換される「プロビタミンA」としても摂取されます。

卵に含まれるビタミンA(レチノール)は以下のとおりです。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのレチノール活性当量(RAE)】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 210μg |

| 卵黄 | 生 | 690μg |

| 卵白 | 生 | 0μg |

食事摂取基準においては「レチノール活性当量」としての摂取推奨量を定めているため、レチノール活性当量の含有量をご紹介しています。

卵の部位ごとのレチノール活性当量を見ると、ビタミンAは卵黄から摂取できる成分であることが分かりますね。

ビタミンAは目の健康に大きく関わる栄養素です。

また皮膚や粘膜を正常に保ったり、成長や細胞の分化に関わったりしています。

長期にわたって著しく不足すると視覚障害を引き起こすリスクが高まりますが、過剰摂取した場合もさまざまな健康障害が生じることが分かっています。

1日当たりのビタミンAの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で850μgRAE、30〜64歳で900μgRAE、65〜74歳で850μgRAE、75歳以上で800μgRAEです[6]。

女性では18〜29歳で650μgRAE、30〜74歳で700μgRAE、75歳以上で650μgRAEです[6]。

卵だけでなく他の食品と合わせて適切な量を摂取するよう心掛けましょう。

2-4.ビタミンD

卵にはビタミンDが豊富に含まれています。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのビタミンD含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 3.8μg |

| 卵黄 | 生 | 12.0μg |

| 卵白 | 生 | 0μg |

部位ごとの含有量をみると特に卵黄に豊富に含まれていることが分かりますね。

ビタミンDは脂溶性ビタミンの一つで、骨の健康維持に不可欠なカルシウムやリンといったミネラルの代謝に関わる栄養素です。

ビタミンDは食品から摂取できる他、体内でも合成されます。

ビタミンDの1日当たりの摂取目安量は18歳以上の男女で9.0μg、耐容上限量は100μgです[7]。

2-5.ビタミンE

卵にはビタミンEも含まれており、特に黄身に豊富です。

脂溶性ビタミンのビタミンEには「抗酸化作用」があります。

天然に存在するビタミンEには「α-トコフェロール」や「β-トコフェロール」などいくつか種類がありますが、体内や食品中に多く存在するのはα-トコフェロールです。

卵の部位別のビタミンE(α-トコフェロール)含有量は以下のとおりです。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのビタミンE(α-トコフェロール)含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 1.3mg |

| 卵黄 | 生 | 4.5mg |

| 卵白 | 生 | 0mg |

ビタミンEの1日当たりの摂取目安量は、男性では18〜64歳で6.5mg、65〜74歳で7.5mg、75歳以上で7.0mgです。

女性では18〜29歳で5.0mg、30〜64歳で6.0mg、65〜74歳で7.0mg、75歳以上で6.0mgです[8]。

卵を摂取することで抗酸化ビタミンが摂取できるのはうれしいポイントですね。

2-6.ビタミンK

卵にはビタミンKも含まれています。

ビタミンKは血液凝固や骨の形成に関与するビタミンです。

卵の他、緑黄色野菜や海藻類などからも摂取できますが、体内で腸内細菌から合成することもできます。

不足すると出血しやすくなるなどの症状が現れる他、長期にわたると骨粗しょう症や骨折の原因になることもありますが、通常の食生活を送っている分にはあまり心配は要りません。

卵のビタミンK含有量は以下のとおりです。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのビタミンK含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 12μg |

| 卵黄 | 生 | 39μg |

| 卵白 | 生 | 1μg |

ビタミンKの1日当たりの摂取目安量は18歳以上の男女で150μgです[9]。

2-7.ビタミンB2

卵には「ビタミンB群」の一種であるビタミンB2が含まれており、特に卵黄に豊富です。

ビタミンB2は、脂質などの栄養素からエネルギーをつくり出すことに関わる他、成長の促進や皮膚および粘膜を保護するはたらきなどがあります。

そのため不足すると成長に悪影響を及ぼしたり、口内炎や皮膚炎などを引き起こしたりします。

卵のビタミンB2含有量は以下のとおりです。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのビタミンB2含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 0.37mg |

| 卵黄 | 生 | 0.45mg |

| 卵白 | 生 | 0.35mg |

ビタミンB2の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で1.6mg、30〜49歳で1.7mg、50〜64歳で1.6mg、65歳以上で1.4mgです[10]。

女性では18〜64歳で1.2mg、65歳以上で1.1mgです[10]。

2-8.ビタミンB12

卵にはビタミンB12も豊富に含まれています。

ビタミンB12はアミノ酸や脂質などの代謝をサポートしている栄養素です。

また正常な赤血球をつくることや神経機能の維持、DNAの合成に不可欠であり、不足すると「巨赤芽球性貧血」や神経障害などを引き起こすことが知られています。

卵のビタミンB12の含有量は以下のとおりです。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのビタミンB12含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 1.1μg |

| 卵黄 | 生 | 3.5μg |

| 卵白 | 生 | 微量 |

ビタミンB12の1日当たりの摂取目安量は18歳以上の男女で4.0μgです[11]。

2-9.葉酸

卵には葉酸も含まれています。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりの葉酸含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 49μg |

| 卵黄 | 生 | 150μg |

| 卵白 | 生 | 0μg |

ビタミンB群の一つである葉酸はビタミンB12と同様に赤血球の生成に関わり、不足すると巨赤芽球性貧血発症の原因となる栄養素です。

またアミノ酸の代謝やたんぱく質の合成、細胞の増殖に必要なDNAの合成などにも関与しています。

妊娠初期は特に胎児の細胞増殖が盛んな時期です。

この時期に葉酸が不足すると、神経管の形成に支障を来し「神経管閉鎖障害」を引き起こすリスクが高まるといわれています。

そのため妊娠を希望している女性や妊娠初期の女性は葉酸を十分に摂取することが推奨されています。

食事摂取基準における葉酸の摂取推奨量は18歳以上の男女で1日当たり240μgです[12]。

さらに妊娠中期および後期の女性はこの量に240μg、授乳中の女性は100μgが付加されます[12]。

また妊娠計画中や妊娠初期の女性は通常の食事以外で、つまりサプリメントなどから1日当たり400μgの葉酸を摂取することが望ましいとされています[12]。

ほうれん草から発見された栄養素であるため「葉酸」と名付けられていますが、卵の他に肉類などにも含まれていますよ。

2-10.パントテン酸

卵にはパントテン酸が含まれ、特に卵黄に豊富です。

パントテン酸は糖質や脂質の代謝に関わる栄養素で、卵をはじめさまざまな食品に含まれています。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのパントテン酸含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 1.16mg |

| 卵黄 | 生 | 3.60mg |

| 卵白 | 生 | 0.13mg |

通常の食事でパントテン酸が不足したり過剰摂取となったりする心配はまずありません。

しかし不足した場合は「コエンザイムA(補酵素A)」の濃度が低下し、エネルギー代謝異常などさまざまな悪影響を及ぼします。

食事摂取基準による1日当たりのパントテン酸の摂取目安量は18歳以上の男性で6mg、女性で5mgです[13]。

卵を食べることで、エネルギーを有効活用するために重要な役割を担うパントテン酸を摂取することができますね。

2-11.ビオチン

卵にはビオチンが豊富に含まれています。

ビオチンは糖質やアミノ酸の代謝、脂肪酸合成などに関わるビタミンです。

パントテン酸同様さまざまな食品に含まれており、通常の食事をしていれば不足する心配はありません。

卵のビオチン含有量は以下のとおりです。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのビオチン含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 24.0μg |

| 卵黄 | 生 | 65.0μg |

| 卵白 | 生 | 6.7μg |

ビオチンは卵黄に多く含まれていますが、実は卵白にはビオチンの吸収を阻害する「アビジン」という物質が含まれています。

そのため、生の卵白を長期にわたり大量に摂取するとビオチンの欠乏につながってしまうので注意が必要です。

ただし、加熱するとアビジンの効力が失われるため、加熱した卵白を摂取してもビオチンの吸収には影響しません。

ビオチンの1日当たりの摂取目安量は18歳以上の男女で50μgです[14]。

2-12.リン

卵には「必須ミネラル」の一つであるリンも含まれています。

リンはエネルギー代謝や脂質代謝など体にとって重要な役割を担う物質です。

また、体内のリンの多くは骨に存在しカルシウムと共に骨の形成に関わっています。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのリン含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 170mg |

| 卵黄 | 生 | 540mg |

| 卵白 | 生 | 11mg |

リンの1日当たりの摂取目安量は18歳以上の男性で1,000mg、女性で800mgです[15]。

通常の食事でリンが不足することはほとんどありません。

しかし長期にわたり過剰摂取した場合は、腎機能が低下したり、副甲状腺機能のはたらきが過剰になったりする可能性があります。

特にリンはカルシウム代謝と密接に関与しており、リンの過剰摂取がカルシウムの吸収抑制を招く一方で、カルシウムの過剰摂取がリンの吸収抑制を引き起こすと考えられています。

リンを適切に摂取することでカルシウムの吸収にも役立つのですね。

2-13.鉄

卵には必須ミネラルの一種である鉄も含まれており、特に卵黄に豊富です。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりの鉄含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 1.5mg |

| 卵黄 | 生 | 4.8mg |

| 卵白 | 生 | 微量 |

鉄を含む赤血球中の色素たんぱく質「ヘモグロビン」は、血液を通して体の各組織に酸素を届けています。

そのため鉄が不足するとヘモグロビンが正常につくられず、体の隅々まで酸素を行き渡らせることができなくなってしまいます。

この状態が「鉄欠乏性貧血」です。

鉄の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で7.0mg、30〜49歳で7.5mg、50〜74歳で7.0mg、75歳以上で6.5mgです。

女性では月経がある場合は18〜29歳で10.0mg、30〜64歳で10.5mg、月経がない場合は18〜74歳で6.0mg、75歳以上で5.5mgです[16]。

また妊娠中や授乳中は鉄の需要が高まるため、妊娠初期および授乳中は2.5mg、妊娠中期および後期は9.5mgを各年代の推奨量に付加します[16]。

鉄といえば肉類や魚介類、野菜類などに多く含まれているイメージですが、卵も鉄の摂取源となるのですね。

2-14.卵黄コリン

脳機能の維持との関係が注目されているのが「卵黄コリン」です。

卵黄コリンはリン脂質の一種で、物質としての名称は「ホスファチジルコリン」です。

卵黄コリンは消化・吸収を経て脳に取り込まれ「アセチルコリン」として神経伝達に関与しています。

コリン含有量の多い食品は以下のとおりです。

【コリン含有量の多い食品と100g当たりの含有量】

| 食品名 | 含有量 |

|---|---|

| 牛レバー | 418mg |

| 鶏レバー | 290mg |

| 卵 | 251mg |

| 小麦胚芽 | 152mg |

| ベーコン | 125mg |

| 乾燥大豆 | 116mg |

| 豚肉 | 103mg |

日本脂質栄養学会誌 脂質栄養学 第26巻,第1号(2017)「脂質系栄養素:コリンの普及に際し、アメリカの現状から」をもとに執筆者作成

卵は牛レバー、鶏レバーに次いでコリン含有量の多い食品です。

日本ではまだあまりなじみのないコリンですが、アメリカではコリンを含むサプリメントや食品の強調表示(コリンを豊富に含む旨の表示)が承認されています。

卵にはビタミンやミネラル以外にも体に重要な成分が含まれているのですね。

3.卵とコレステロールの関係

「卵はコレステロールが高めだからあまり食べない方が良いんだよね?」

健康診断などでLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が高いことを指摘され、卵を控えている方もいらっしゃるかもしれませんね。

卵にはコレステロールが多く含まれているのは事実ですが、検査値を改善するために卵の摂取は控えるべきなのでしょうか。

ここでは卵とコレステロールの関係についてみていきましょう。

3-1.コレステロールとは

「コレステロール」という単語はよく見聞きしますが、どのようなものなのかあまりよく分かっていないという方もいらっしゃるかもしれませんね。

コレステロールは体内に存在する脂質の一つです。

コレステロールそのものは細胞膜やホルモンなどの材料となるなど、体にとって重要な役割を担っています。

しかしコレステロールといえば生活習慣病の要因としてあまり良いイメージがないかもしれません。

厳密には、生活習慣病と関与しているのはコレステロールがたんぱく質などと結合し血液中に溶け込んでいる「リポたんぱく質」です。

代表的なリポたんぱく質には「LDL(低比重リポたんぱく質)」と「HDL(高比重リポたんぱく質)」があります。

そしてLDL、HDLそれぞれに含まれるコレステロールのことを「LDLコレステロール(悪玉コレステロール)」「HDLコレステロール(善玉コレステロール)」と呼んでいるのです。

体内で合成される物質であることも含めコレステロールの代謝はとても複雑で、食事から摂取したコレステロールが血液中のコレステロール値に直接関わっているわけではありません。

このようなコレステロール合成のメカニズムや多くの研究報告などを踏まえ、現在コレステロールの食事摂取基準は定められていません。

そのため卵の摂取を制限し過ぎる必要はないといえるでしょう。

ただしすでに脂質異常症と診断されている場合は、悪化を予防する目的でのコレステロール摂取量を1日当たり200mg未満にすることが望ましいとされているので注意が必要です[18]。

3-2.卵のコレステロール含有量

卵のコレステロール含有量は以下のとおりです。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのコレステロール含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 370mg |

| 卵黄 | 生 | 1,200mg |

| 卵白 | 生 | 1mg |

卵に含まれるコレステロールのほとんどが卵黄由来であることが分かりますね。

3-3.1日当たりの卵の摂取目安量

結論からいうと1日当たりの卵の摂取量に明確な基準はありません。

卵にはコレステロールが多く含まれています。

コレステロールは体に欠かせない成分ですが、体質によっては摂り過ぎると血中コレステロール値が上昇する可能性もあります。

健康のためにも卵の適切な摂取量を知りたいところではありますが、卵の摂取量とコレステロールに関する調査・研究の結果もさまざまで、摂取すべき卵の量を明確にするまでには至っていません。

例えばいくつかの研究において、健康な人は体重が増加しない限り1日2個程度の卵の摂取はLDLコレステロール値を上昇させないと判断できる結果が報告されています[19]。

一方女性を対象とした研究では、有意な差ではないものの卵1日1個の摂取よりも1日2個以上摂取する方が、がんで死亡するリスクが約2倍であったという報告もあります[20]。

また、たんぱく質を豊富に含む卵を極端に控えてしまうとたんぱく質不足を招く可能性があり、特に高齢者は低栄養に陥りかねないことも注目すべき点です。

はっきりとした基準はないものの、コレステロールの体内での役割や研究結果を参考にした場合、健康のためには「食べ過ぎず控え過ぎず」というのがポイントとなりそうですね。

[19] 菅野 道廣「卵と健康:コレステロール問題を中心に」(『日本食品科学工学会誌』66巻(2019)9号 362-367)

4.卵の栄養を効果的に摂取するためのポイント

せっかくなら卵に含まれるさまざまな栄養成分をより効果的に取り入れたいですよね。

ここでは卵を摂取する際のポイントについてみていきましょう。

ポイント1 野菜と一緒に摂る

卵は野菜と一緒に摂取するのがおすすめです。

卵は栄養豊富な食品ですが、ビタミンCと食物繊維は含まれていません。

一方野菜にはビタミンC、食物繊維ともに含まれています。

卵に含まれていない栄養素を摂取できる野菜と一緒に摂取することで、より健康に役立てることができるでしょう。

野菜の他、ビタミンCはいも類や果実類、食物繊維はきのこ類や海藻類、豆類などにも含まれています。

卵と野菜を一緒に摂取することを意識してみてくださいね。

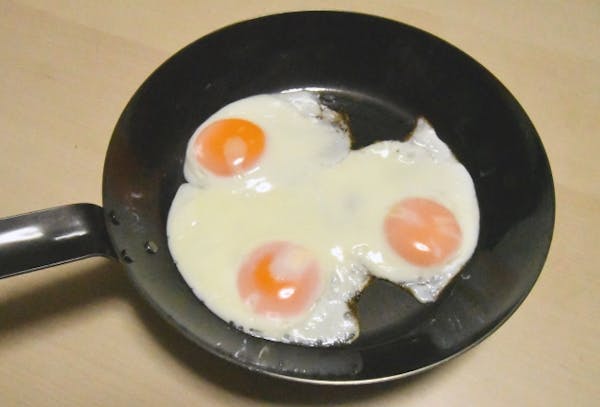

ポイント2 加熱して食べる

卵、特に卵白中のたんぱく質の吸収率を高めるポイントは、加熱して食べることです。

卵白中にはたんぱく質分解酵素「トリプシン」のはたらきを阻害する物質「オボムコイド」が含まれています。

このことは卵のたんぱく質が消化・吸収されにくいことを示していますが、オボムコイドは加熱することで効果を失うことが分かっています。

卵に限らず食品に含まれる栄養素は、消化・吸収されることにより体内でさまざまなはたらきをします。

そのため、含まれる栄養素を効果的に取り入れるには消化が良いとされる調理方法で摂取するのがポイントとなるでしょう。

卵に含まれるたんぱく質を効果的に摂取するためには、加熱して摂取するのが良さそうですね。

5.卵に含まれる栄養素についてのまとめ

卵は非常に多くの栄養素を含む食品です。

卵にはたんぱく質や脂質が含まれていることは皆さんご存じでしょう。

いずれも体のエネルギー源となる他、たんぱく質は体の材料や体の機能を保つ物質の成分になり、脂質は細胞膜やホルモンなどを構成します。

また卵にはビタミンやミネラルも豊富です。

卵に含まれるビタミンにはビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB2、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチンがあります。

ビタミンAは主に目の健康に関わり、ビタミンDはカルシウムなどの代謝に関わります。

ビタミンEは抗酸化作用を有することで知られており、ビタミンKは止血や骨の形成などに関わります。

ビタミンB2は脂質などの栄養素からエネルギーを生み出すはたらきに関わっています。

またビタミンB12はアミノ酸や脂質の代謝をサポートしたり、赤血球の形成などに関わったりするビタミンです。

葉酸も同様に赤血球の形成に関わる他、細胞の増殖において重要なはたらきをします。

パントテン酸は糖質や脂質の代謝、ビオチンは糖質やアミノ酸の代謝および脂肪酸の合成に関わります。

卵に含まれるたんぱく質や脂質の代謝に関わるビタミンが多く含まれているのもうれしいポイントですよね。

また卵にはリンと鉄、2種類のミネラルも含まれています。

リンはカルシウムと共に骨の形成に関わるミネラルで、鉄は赤血球中のヘモグロビンを形成し、全身に酸素を供給するはたらきに関わっています。

これらの栄養素の他、卵には卵黄コリンと呼ばれる特有の成分が含まれています。

卵黄コリンは脳機能の維持との関係が注目を集めている成分です。

卵にはコレステロールが多いイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、1日2個程度であればLDLコレステロール値を上昇させないという研究結果もあるため、健康な人は卵の摂取制限を厳しくする必要はありません [21]。

卵の栄養素は野菜と一緒に摂ること、加熱して食べることでより効果的に摂取できるといわれています。

この記事を参考に、栄養たっぷりの卵を食卓に活用してくださいね。

[21] 菅野 道廣「卵と健康:コレステロール問題を中心に」(『日本食品科学工学会誌』66巻(2019)9号 362-367)