肥満とは?基準や皮下脂肪型と内臓脂肪型の違い、健康への影響を解説

「肥満と判定される基準はどのくらいなんだろう……」

自分の体重が「肥満」に当てはまるのかどうか、気になっているという方も多いかもしれませんね。

肥満の判定基準となるのは、身長と体重から算出される体格指数「BMI」です。

BMIが基準より高まることで肥満と判定されます。

肥満は食べ過ぎや運動不足などが主な原因となりますが、実はこれ以外にもさまざまな要因が絡んでいる場合も多く放置すると体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

この記事では肥満の判定基準や原因に加え、健康に及ぼす悪影響などについて解説します。

肥満の解消方法についてもご紹介しますので、最近体重が気になっているという方はぜひ参考にしてみてくださいね。

1.肥満とは

「どのくらいの体重になったら肥満と判定されるのかな?」

一般的には太り過ぎている状態を表す肥満ですが、その基準がどこにあるのかよく分からないという方も多いでしょう。

ここでは肥満の基準や種類などについて解説します。

1-1.肥満の定義と基準

日本肥満学会では、脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積し「BMI」が25以上であることを肥満の定義としています[1]。

BMIは肥満の度合いを表す指標として国際的に用いられていますが、肥満と判定する基準は国によって異なります。

日本肥満学会での肥満度の分類は以下のとおりです。

【肥満度の分類】

| BMI | 判定 |

|---|---|

| 18.5未満 | 低体重 |

| 18.5以上25.0未満 | 普通体重 |

| 25.0以上30.0未満 | 肥満(1度) |

| 30.0以上35.0未満 | 肥満(2度) |

| 35.0以上40.0未満 | 肥満(3度) |

| 40.0以上 | 肥満(4度) |

一般社団法人 肥満症診療ガイドライン2016をもとに執筆者作成

BMI25以上で減量が必要な(減量によって改善、もしくは進行が抑制される)健康障害が生じた場合、または健康障害になるリスクが高い肥満である場合に「肥満症」と診断されます[1]。

また、BMIが35.0以上になると「高度肥満」と判定されます。

1-2.肥満の種類

肥満のタイプには「皮下脂肪型肥満」と「内臓脂肪型肥満」があります。

皮下脂肪型肥満は、皮膚の最も内側にある部分「皮下組織」に脂肪が蓄積するタイプです。

太ももやお尻など下半身に蓄積しやすく「洋ナシ型肥満」とも呼ばれる皮下脂肪型肥満は、比較的女性に多いタイプの肥満であるといわれています。

一方、内臓型肥満は文字どおり内臓の周りに脂肪が過剰に蓄積されるタイプの肥満です。

下半身よりもおなか周り(ウエスト周り)が大きくなることから「リンゴ型肥満」と呼ばれ、男性に多いという特徴があります。

これら二つのタイプの肥満が健康に及ぼすリスクはそれぞれ異なります。

肥満が健康に及ぼすリスクについては、この後詳しく解説しますね。

2.肥満の要因

肥満の原因といえば「食べ過ぎ」や「運動不足」を思い浮かべるという方も多いでしょう。

確かに肥満の原因となるものの多くは食事や運動に関わる生活習慣だといえますが、その他にもさまざまな要因が複雑に絡み合っているのです。

ここでは、肥満の要因について解説していきます。

要因1 食べ過ぎ

肥満の原因となる代表的なものが食べ過ぎです。

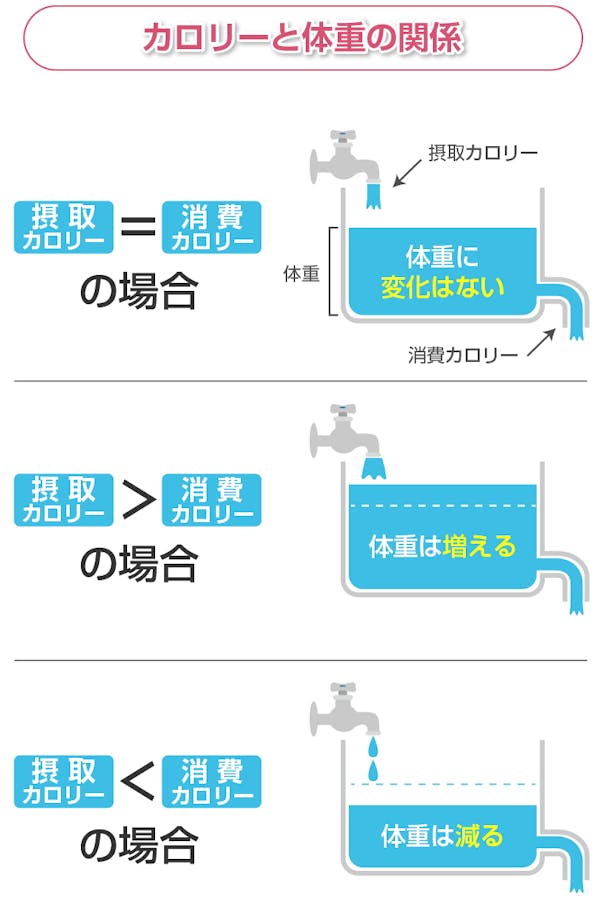

カロリーと体重は、以下のような図で例えることができます。

蛇口から出る水が摂取カロリー、排出される水が消費カロリー、水槽の水の増減が体重変化です。

この図からも分かるように、消費カロリーよりも摂取カロリーが多くなると体重が増加します。

この積み重ねが肥満を招いてしまうのです。

要因2 身体活動量の低下

食べ過ぎと並んで肥満の原因となるのが身体活動量の低下、いわゆる運動不足です。

私たちが消費するエネルギー(カロリー)は体格や食事量にも依存しますが、1日当たりの消費量を考えた場合、大きく関係するのは身体活動量です。

そのため身体活動量が低下すれば、消費カロリーも減少すると考えられるでしょう。

消費カロリーが減少して摂取カロリーよりも下回ることになれば、食べ過ぎ同様体重が増えてしまうのですね。

要因3 早食い

早食いの習慣があると、肥満になりやすいといわれています。

通常、食事を始めてから脳に満腹のサインが伝わるまでにはある程度時間がかかります。

しかし早食いをすると満腹だと感じる前にたくさん食べてしまうため、肥満につながると考えられているのです。

日本人の中年男性および女性の食生活と肥満に関する疫学調査においても、早食いが肥満につながることが示唆されています[2]。

要因4 睡眠不足

肥満の原因である食べ過ぎは睡眠不足とも関連があると考えられています。

短時間睡眠と食欲に関わるホルモンの分泌について調査した研究において、肥満と睡眠不足の関連性が示されています。

この研究によると、4時間睡眠(短時間睡眠)を2日間続けただけで、10時間睡眠(十分な睡眠)のときよりも食欲抑制にはたらく「レプチン」が減少し、食欲を増進させる「グレリン」の分泌が高まることが報告されています[3]。

つまり睡眠が不足することで食べ過ぎにつながり、その結果肥満を引き起こす可能性があると考えられるのですね。

要因5 不規則な生活

不規則な生活による食生活パターンの乱れも、肥満のリスクを高める要因の一つです。

特に夜遅い時間帯に食事をすることは、食事から摂取したエネルギーが消費されにくく体脂肪として蓄えやすくなる他、遺伝子レベルの研究でも肥満が起こりやすくなると報告されています[4]。

また、夜遅くの食事は翌日の朝食を抜く原因にもなってしまいます。

朝食を抜くこともまた、肥満や生活習慣病のリスクを高めると考えられているのです。

要因6 加齢による影響

これは加齢による筋肉量の減少によるものです。

筋肉量が減少するとそれに伴い「基礎代謝量」の低下が起こります。

基礎代謝量とは安静にしているときでも呼吸などで絶えず消費されているエネルギー量のことで、一般的には筋肉量と基礎代謝量は比例するといわれています。

つまり筋肉量が減少すれば基礎代謝量も減り、消費されるカロリーも減少するのです。

また、筋肉量の減少に伴い活動量が低下することも消費カロリーの減少につながります。

加齢による基礎代謝量や活動量の低下など複数の要因が組み合わさることで、1日当たりの総エネルギー消費量が低下し、肥満を起こしやすくなると考えられているのです。

3.肥満がもたらす健康への悪影響

肥満は糖尿病や脂質異常症、高血圧症、心血管疾患などの生活習慣病をはじめとして、さまざまな病気を引き起こしてしまう可能性があります。

特に内臓脂肪型肥満は皮下脂肪型肥満に比べ健康への悪影響が大きく、生活習慣病を発症するリスクが高いことが分かっています。

内臓脂肪の蓄積に加え、血圧・血糖・脂質の三つの項目のうち二つ以上が基準値から外れた状態のことを「メタボリックシンドローム」といいます。

メタボリックシンドロームが問題となるのは、心臓病や脳卒中などになりやすいためです。

日本人の死因の第2位である心臓病と第4位である脳卒中は[5]多くの場合動脈硬化が原因となって起こりますが、肥満や高血圧、糖尿病、脂質異常症はそれぞれ動脈硬化を進行させてしまいます。

一つ一つもリスクとなりますが、危険因子が重なればその分動脈硬化が進行しやすいと考えられるのですね。

放っておくと重篤な状態に至ってしまう可能性があるので早めの対処が重要だといえるでしょう。

内臓脂肪型肥満が生活習慣病の発症リスクを高めやすい一方で、皮下脂肪型肥満はそのリスクは低いとされています。

しかし、皮下脂肪型肥満では関節痛や月経異常、睡眠時無呼吸症候群などが生じやすくなります。

肥満によってさまざまな悪影響が生じる可能性があるため、体重が肥満の基準に当てはまった場合は、早めに解消しておくのが良いといえますね。

4.体脂肪を減らして肥満を解消する方法

肥満は、体重が多いだけではなく脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態です。

つまり、肥満解消のためには体脂肪を減らすことがポイントとなります。

ここでは、体脂肪を減らして肥満を解消する方法をご紹介します。

4-1.カロリー制限

まずは摂取カロリーを抑えましょう。

摂取カロリーが消費カロリーを上回ってしまうと、余った分は体脂肪として蓄積され肥満につながります。

私たちが活動するためのエネルギー(カロリー)源となるのは主に炭水化物(糖質)と脂質です。

糖質や脂質から得るエネルギー(カロリー)を制限することで、体に蓄えられている体脂肪が消費され、体脂肪が減少します。

日頃からお菓子やジュースを摂取する習慣があるという方、揚げ物を食べる頻度が多いという方などは、まずこれらを控えることから始めてみるのも良いでしょう。

またアルコールの摂取もカロリーオーバーにつながりやすい習慣です。

お酒を飲む方は飲み過ぎないように気を付けたり飲む量を減らしたりすることも摂取カロリーを抑えるポイントとなります。

4-2.食べ方や食事の内容の見直し

カロリー制限の他にも、食事内容を見直したり食べ方に注目したりすることも重要です。

もちろんカロリー制限は体脂肪を減らす上でまず行うべきことですが、それだけに目を向けていると栄養不足に陥ってしまいます。

健康的に体重を減らすには、バランスの良い食事を心掛けることが大切です。

具体的にはご飯やパン、麺類などの「主食」、肉や魚、卵、大豆製品などの「主菜」、野菜やきのこ、海藻類などの「副菜」を組み合わせた食事がおすすめです。

一つのお膳にご飯(主食)とメインのおかず(主菜)、小鉢(副菜)などが乗った「定食」をイメージすると分かりやすいでしょう。

また、よく噛んで食べることは早食いによる食べ過ぎの予防につながります。

カロリー制限に加え、バランスの良い食事やよく噛むことで食べ過ぎを予防することを心掛けることで肥満が改善する可能性があるのですね。

[6] 厚生労働省 「歯科保健と食育の在り方に関する検討会報告書(概要)「歯・口の健康と食育~噛ミング 30(カミングサンマル)を目指して~」

4-3.有酸素運動

体脂肪を落とすことで肥満を解消するには、運動で消費カロリーをアップさせることも重要です。

なかでも「有酸素運動」は蓄えられた体脂肪を落とすのに適した運動です。

有酸素運動で消費カロリーを増やすには「楽である」~「ややきつい」と感じる強度の運動を1日のなかで合計30~60分、ほぼ毎日行うのが理想です[7]。

しかし無理は禁物です。

今まで運動習慣のなかった方などは通勤通学や買い物の際に歩く距離を増やしたり、なるべく階段を使うようにしたりすることなどからはじめてみても良いでしょう。

日常生活での動きに合わせ、ちょっとした工夫を加えることでも有酸素運動ができますよ。

4-4.筋力トレーニング

有酸素運動と合わせて筋力トレーニングを行えば、肥満の改善により効果的です。

筋力トレーニングを行うことで筋肉量が増えると、それに伴い基礎代謝量が増え消費カロリーのアップにつながります。

そのためにはスクワットや腕立て伏せ、ダンベルなど筋肉に負荷をかけるトレーニングも肥満の改善には重要であるといえるでしょう。

筋力トレーニングなどのレジスタンス運動は2、3日に1回程度の実施が推奨されています[8]。

筋肉に負荷のかかる運動なので、無理のないペースで行ってくださいね。

5.生活リズムを整えて肥満を解消する方法

睡眠不足や不規則な食事時間など、生活のリズムが乱れてしまうことも肥満の要因となることがあります。

ここでは、生活リズムを整えることで肥満を解消する方法をご紹介します。

5-1.十分な睡眠時間を確保する

十分な睡眠時間を確保したり睡眠の質を高める工夫をしたりすることで、肥満の改善につながる可能性があります。

睡眠不足や不眠は食事や運動などの生活習慣の乱れの引き金となったり、食欲をコントロールするホルモン「レプチン」や「グレリン」の分泌に影響を与えたりします。

しかし、十分な睡眠といっても長ければ長いほど良いというわけではありません。

「じゃあ、どのくらい睡眠をとれば良いの?」

と疑問に感じてしまいますよね。

実は適切な睡眠時間は人それぞれで、基準はありません。

睡眠が十分にとれているかどうかの目安は、日中に眠気がなく快適に過ごせることです。

自分に合った睡眠時間を見極めることで、肥満の改善につながる可能性があるのですね。

十分な睡眠時間とともに重要なのが「睡眠の質」です。

睡眠の質を高めることは、心身の休養のためには欠かせません。

仕事などであまり睡眠時間を確保できないという方は、睡眠の質に注目してみるのも良いでしょう。

5-2.食事のタイミングをなるべく一定にする

シフトワークなどで生活パターンが一定でないという方もいらっしゃるでしょう。

生活パターンの変化に伴い食事のタイミングが大きくずれてしまうと、肥満をきっかけとする生活習慣病の発症リスクが高まると考えられています。

このようなリスクを回避するためには、なるべく食事のタイミングを一定にする対策を考えておくことが大切です。

勤務時間に合わせて食事の摂れるタイミングを考え、通常の食事時刻と大きくずれないように可能な範囲で調整してみましょう。

しかしそうはいっても、勤務の都合で夜間に食事をせざるを得ないこともありますよね。

そのような場合は、食事内容に気を配ることが大切です。

夜間の食事では、血糖値が上昇しやすい糖質主体のご飯やパン、麺類だけの食事は避け、肉や魚などたんぱく質主体のおかず「主菜」と野菜類のおかず「副菜」を組み合わせるようにしましょう。

また、1日3食を意識して欠食しないようにすることも重要です。

1日に摂る食事の回数が減ると、1食当たりの食事量が増え、体重増加につながる可能性が高まります。

食事回数が少なくなりそうなときは、1食分を複数回に分けて食べる「分割食」を取り入れるのもおすすめです。

食間が空き過ぎて食べ過ぎてしまうことを考えれば、勤務時刻によっては思い切って食事回数を増やしてみるのも一つの方法でしょう。

ただし、あくまでも「1食分を分割」して食べるのが分割食であることを忘れないでくださいね。

6.肥満の原因と影響、解消法についてまとめ

体重が多いだけではなく脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態が肥満です。

肥満には皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満があります。

この二つのタイプの肥満はそれぞれ健康への影響が異なるものの、どちらも健康に悪影響をもたらします。

特にメタボリックシンドロームや生活習慣病との関連が大きいのが内臓脂肪型肥満です。

一方、皮下脂肪型肥満では関節痛や月経異常、睡眠時無呼吸症候群が生じやすくなります。

肥満は食べ過ぎや運動不足が主な原因となるため、食事や運動に気を配り摂取カロリーよりも消費カロリーを増やすことが肥満解消のポイントです。

他にも十分な睡眠時間を確保したり、不規則な生活を改めたりすることで肥満を解消できる可能性があります。

肥満を解消するポイントを押さえて、健康的な体づくりを目指してみてくださいね。