「普段の食事で糖質を摂り過ぎているかも…」

「糖質のことは気になるけど、糖類や糖分と何が違うのかな?」

糖質についてこのような疑問を感じ、調べている方も多いでしょう。

実際、糖質を多く摂り過ぎてしまうと太りやすくなるリスクがあるため、摂取量には注意する必要があります。

この記事では糖質や糖類との違い、糖質を過剰摂取するリスクや健康的な糖質の食べ方を詳しく解説していきます。

1.「糖質」「糖類」「糖分」の違い

「糖質の摂り過ぎに注意って言われるけど、糖類や糖分とはどう違うの?」

とそれぞれの違いが気になっている方もいらっしゃるでしょう。

よく似ている言葉ですが、実は「糖質」「糖類」「糖分」はそれぞれ違うものなのです。

これからひとつひとつ順を追ってご説明していきますね。

1-1.糖質は体のエネルギー源

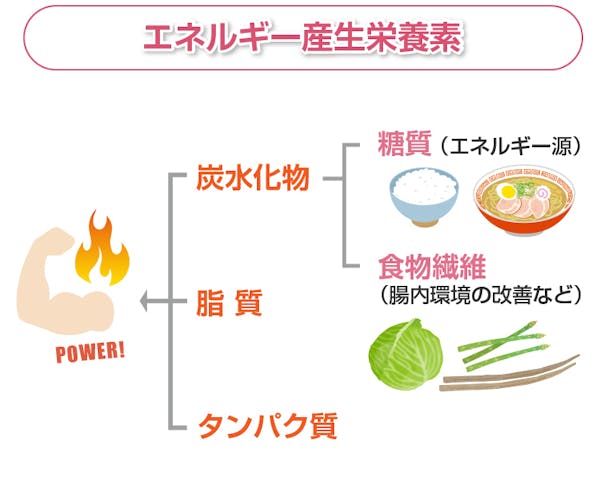

糖質は人体のエネルギー源となる物質で、炭水化物の一部を形成しているものです。

炭水化物は大きく糖質と食物繊維に分けることができます。

炭水化物は、たんぱく質、脂質と合わせて「エネルギー産生栄養素」と呼ばれており、人間の日々の活動を支えています。

また、多くの糖質は人間の体内でブドウ糖に分解されます。

ブドウ糖は、人間の脳がエネルギーとして利用できる重要な物質です。

糖質が人間の活動にとって不可欠なものであることがわかりますよね。

1-2.「糖類」は糖質の一種、「糖分」は甘いもの一般

「糖質が重要なエネルギー源だってことはわかったけれど、糖類や糖分とは何が違うの?」

という疑問を抱いていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

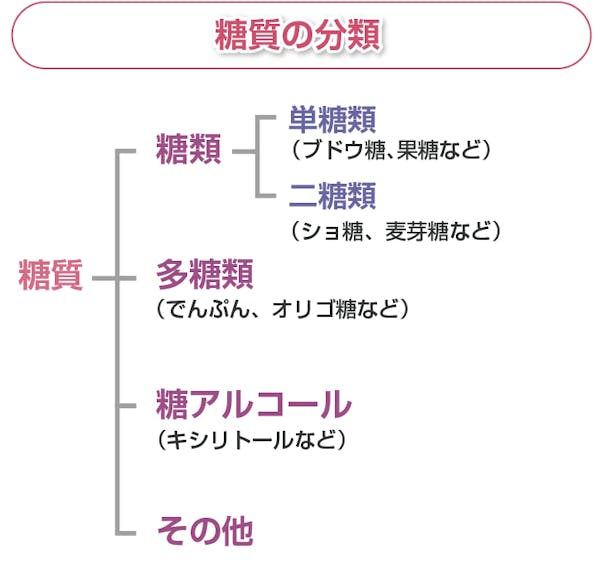

簡単にいうと、糖類は糖質の一部を指す言葉です。

体のエネルギーとなる糖質は、単糖類・二糖類に分けられる糖類と、でんぷんなどの多糖類、糖アルコールなどに分類されます。

一方、「糖分」は甘いものを一般的に指す言葉で、厳密な定義はありません。

お米やじゃがいもなどに多く含まれるでんぷんは消化性多糖類の一種です。

糖アルコールにはさまざまな種類がありますが、キシリトールなどは日頃から見聞きする機会も多いですよね。

2.糖質を摂りすぎると太るのはなぜ?

「糖質を摂りすぎると太ると聞いたことはあるけど、どうしてなんだろう?」

糖質は体のエネルギー源の一つですが、たくさん摂るのが習慣になってしまうと、太りやすい体質となり、生活習慣病のリスクが高まってしまいます。

どういうことなのか、詳しくはこれからご説明していきましょう。

2-1.食後の血糖値が上がって太りやすくなる

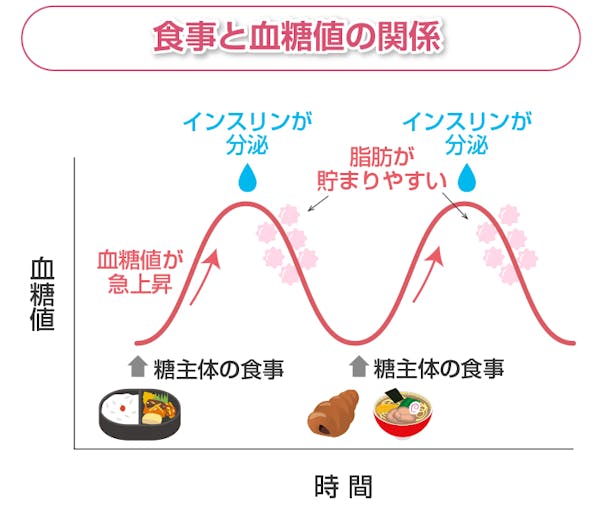

糖質を摂り過ぎると、食後の血糖値が急激に上がるため太りやすくなってしまいます。

これは血糖値が急激に上昇すると、体の中でインスリンが大量に分泌されるためです。

血糖値を下げる役割を持つインスリンには、エネルギーとして利用されなかったブドウ糖を中性脂肪などにして体に蓄えるはたらきがあります。

糖質を摂り過ぎるとインスリンを過剰に分泌することになり、太りやすくなってしまうのです。

脂肪が増え肥満と呼ばれる状態になると、糖尿病をはじめとするさまざまな生活習慣病のリスクも上昇してしまいます。

【関連情報】 「生活習慣病」についてもっと知りたい方はこちら

3.糖質不足にも注意!健康を損ねるリスクも

「病気になるリスクも怖いし、糖質はできるだけ摂らないようにしよう……」

と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

糖質の過剰摂取が健康に良くないのは事実ですが、糖質は不足しても体に悪い影響を与えてしまいます。

糖質を制限しすぎるとどうなってしまうのか、これから具体的にみていきましょう。

3-1.疲労感や集中力低下の原因になる

糖質が不足すると、疲れやすくなってしまったり、集中力が続かなくなってしまったりすることがあります。

糖質が分解されてできるブドウ糖は脳の重要なエネルギーですが、そのブドウ糖が不足すると「低血糖」と呼ばれる状態になります。

低血糖は軽症であれば空腹感や悪寒、症状が悪化すると震えや動悸、目まい、さらには意識障害になるリスクもある危険な状態です。

極端な糖質制限には注意が必要です。

4.健康的な糖質との付き合い方は?

糖質は、摂りすぎても不足しすぎても体に良くありません。

では実際に生活する中で、私たちはどのように糖質を摂取すべきなのでしょうか。

「一日にどれくらい糖質を摂ればいいの?」

「太らないように糖質を食べるコツってないのかな……?」

などの疑問を解消しながら、健康的な糖質との付き合い方を紹介します。

4-1.摂取量の目安

糖質の摂取量は、1日のエネルギー総量の50〜65%を目安にすると良いでしょう。

1日のエネルギー総量の目安は体格や運動量によって異なりますが、成人女性の場合は1,400〜2,000kcal、成人男性の場合は2,000〜2,400kcalほどだとされています[2]。

つまり、成人女性は700 kcal~1,000kcal、成人男性は1,000kcal~1,400kcal程度の糖質摂取を目安にすると良いでしょう。

必要なエネルギー総量は、体重や年齢、運動量(身体活動レベル)によって幅があります。

自分に必要な総エネルギー量を厳密に知りたいという方は、日本医師会のページで計算シミュレーションをすることができます。

[1] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

[2] 農林水産省 実践食育ナビ「食事バランスガイド早分かり」

[3] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

4-2.上手な食べ方

糖質を摂るときには、血糖値が急激に上昇してしまわないようにおかずを食べる順番や食べ合わせなどを工夫することが重要です。

【糖質の上手な食べ方】

- おかずを食べる順番を変える

- 血糖値が上がりにくい食べ合わせを工夫する

- 調理の仕方を工夫する

- 血糖値が上がりにくい糖質が入った食べ物を選ぶ

いずれも簡単に取り入れられる方法なので、自分なりに糖質の食べ方を工夫してみてくださいね。

これから一つ一つご紹介していきます。

(1)おかずを食べる順番を変える

食事の際におかずを食べる順番を変えるだけで簡単に血糖値の上昇を抑えられます。

食事の際は、サラダなど野菜から食べ始めましょう。

野菜に含まれる食物繊維は消化されないため血糖値が上昇しにくい食材です。

また、先に食物繊維をおなかの中に入れることで、後から食べる炭水化物の分解や吸収が遅れて血糖値の上昇はゆるやかになります。

野菜の次に魚や肉のおかずを食べ始め、血糖値の急上昇しやすいお米やパンなどの主食には最後に手を付けると良いでしょう。

【関連情報】 「食物繊維が摂れる食べ物」についてもっと知りたい方はこちら

(2)血糖値が上がりにくい食べ合わせを工夫する

血糖値の上昇を抑制するためには食べ合わせを工夫することも有効です。

糖質は食物繊維や脂質と一緒に摂ると食後血糖値の上昇がおだやかになることが知られています。

糖質ばかりではなく、さまざまな栄養素の入ったバランスの良い食事をするようにしましょう。

野菜をたくさん食べることには、食事のかさを増して食べ過ぎを防ぐ効果もあります。

(3)調理の仕方を工夫する

調理のときの一工夫でも食後の血糖値上昇を抑えることができます。

例えば野菜を少し固めに調理することでよく噛んでゆっくり食べることになり、血糖値の急上昇を防ぐことができると考えられます。

また、酢を調味料として用いることも、血糖値の上昇抑制に効果的 だという研究結果が出ています[4]。

酢に含まれる酢酸は消化を緩やかにする作用があり、血糖値の急上昇を抑えることができるのです。

[4] 遠藤美智子、松岡孝「食酢の食後血糖上昇抑制効果」(糖尿病 第54巻第3号 192-199)

(4)血糖値が上昇しにくい糖質を選ぶ

甘いものを食べるときには、血糖値が上がりにくい糖質が入っている食べものを選ぶと良いでしょう。

「血糖値が上がりにくい糖質なんてあるの?」

と疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。

確かに一般的な糖質は血糖値を上げやすい性質がありますが、実はなかには血糖値をあげにくい糖質も存在しています。

例えば、果物に含まれる「果糖」はブドウ糖や砂糖の主成分であるショ糖などの糖質よりも血糖値の上昇がゆるやかであることが知られています。

また、糖アルコールの一種であるキシリトールは、砂糖と同じくらいの甘さがあるにもかかわらず、血糖値が急に上がることのない物質です。

さらに、体重や栄養バランスが気になっている方は、「難消化性デキストリン」が入ったおやつなどを選ぶと良いでしょう。

忙しくて食事の工夫をする暇がないという方や、間食を我慢したくないという方には、血糖値を上げにくい糖質が含まれた食品を選んで食べることをおすすめします。

5.主な食品の糖質量を知ろう

「食べ方が重要なのはわかったけど、普段口にしている食品にどれくらい糖質が入っているのか気になるなあ」

という方もいらっしゃるでしょう。

こちらでは、身近な食品に実際どれくらい糖質が含まれているのかをご紹介します。

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに執筆者作成

6.糖質について まとめ

「糖質」、「糖類」、「糖分」と似たような言葉が多くややこしく感じられますが、糖質は人間の重要なエネルギー源、糖類はその糖質の一種、糖分は甘いもの全般を指す言葉です。

糖質は人間にとって重要な栄養素ですが、摂り過ぎると太ってしまったり、健康を損ねてしまったりするリスクがあります。

さらに、糖質は不足し過ぎても体に悪い影響があります。

糖質を賢く摂るためには食べ方を工夫して血糖値の急激な上昇を抑えることが重要といえるでしょう。

また、食生活を一から突然変えるのが難しいという方は、難消化性デキストリンやキシリトールなどの成分が入ったおやつなどを上手に食生活に取り入れるのがおすすめです。

糖質の摂り過ぎや極端な制限には注意しながら、糖質と上手に付き合っていってくださいね。

この記事の監修者

あおき内科さいたま糖尿病クリニック

院長

【経歴】

自治医科大学付属さいたま医療センター内分泌代謝科を経て 2015 年に開設。糖尿病、高血圧、高脂血症、生活習慣病が専門。糖尿病患者の治療に食事術を取り入れインスリン脱悦や薬を使わない治療に成功するなど成果を挙げている。自身も 40 歳のときに舌がんを患うも完治。食事療法を実践して再発を防いでいる。著書「空腹こそ最強のクスリ」(アスコム刊)は40万部超えのベストセラー。近年では、「ファーストファスティングー青木式 16 時間断食ー」の監修に携わり、宿泊しながら気軽にファスティングを体験できるホテル・ファーストキャビン HD の専属顧問に 2021 年から就任。また、エステプロ・ラボでも医学顧問を務めている。

【出演番組等】

日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」、中京テレビ「それって!?実際どうなの課」、テレビ朝日「林修のレッスン!今でしょ」、フジテレビ「めざましテレビ」、「ポップUP!」、テレビ東京「なないろ日和!」など出演多数。ほかにも番組の医療監修なども日々行っている。

【クリニックのHP・SNS情報】

»あおき内科さいたま糖尿病クリニック

»X(旧Twitter)

»Instagram

【執筆論文情報】

»Association of serum osteoprotegerin with vascular calcification in patients with type 2 diabetes, Cardiovascular Diabetology

2013 Jan 9;12:11.

»Prompt increases in retinol-binding protein 4 and endothelial progenitor cells during acute exercise load in diabetic subjects, Endocrine Journal 2012, 59 (12), 1085-1091

関連記事

- 糖質制限は本当にダイエット効果があるの?知っておきたい注意点!

- 糖質ゼロと糖類ゼロの違いとは?気になる食品表示の違いを徹底解説!

- 糖質は1日にどれくらい摂取するべき?摂り過ぎにも不足にも注意!

- 糖質とカロリーの関係は?糖質制限とカロリー制限の違いも解説!

- ブドウ糖とは?はたらきや含まれる食品、適切な摂取量を詳しく解説

- そうめんは太る?カロリーや糖質含有量、合わせて摂りたい栄養素を解説

- うどんの糖質含有量とは?不足しがちな栄養素を補う食材も紹介!

- 糖質制限ダイエットとは?健康への影響や健康的なダイエット法を解説

- 糖質制限中の外食のルールとは?注意すべき4つのこと

- コンビニで購入できる。糖質制限におすすめな商品を紹介