「血圧が高い人にはどんな特徴があるんだろう……」

「どんな生活習慣が高血圧の原因になるのかな?」

腎臓の病気やホルモンの分泌異常などによって血圧が高くなることもありますが、高血圧をもたらす主な要因は食生活を中心とした生活習慣であると考えられています。

血圧が高い人は食塩やアルコールを摂り過ぎていたり、運動不足や睡眠不足であったりする傾向があります。

また、喫煙していることも血圧が高くなる原因の一つです。

その他加齢や遺伝、ストレスなどによっても血圧は上昇します。

高い血圧を放置すると命に関わる重大な病気につながるため、血圧が高い人はまず生活習慣を見直すことが大切です。

この記事では血圧が高い人の特徴や、血圧を高くしないためのコツなどをご紹介します。

高血圧の改善や予防のために、何らかの対策を講じたいと考えている方はぜひ参考にしてくださいね。

1.高血圧とは

血圧が基準よりも高い状態が続く状態が「高血圧」です。

血圧とは心臓から送り出される血流が血管(動脈)に与える圧力のことです。

つまり高血圧とは血管にかかる圧力が通常より高い状態を指しています。

この状態が続くことで血管がダメージを受け、さまざまな病気を引き起こすリスクが高まるのです。

ここでは高血圧の基準や、高血圧を放置することで発症リスクの高まる病気などについて解説します。

1-1.高血圧の基準

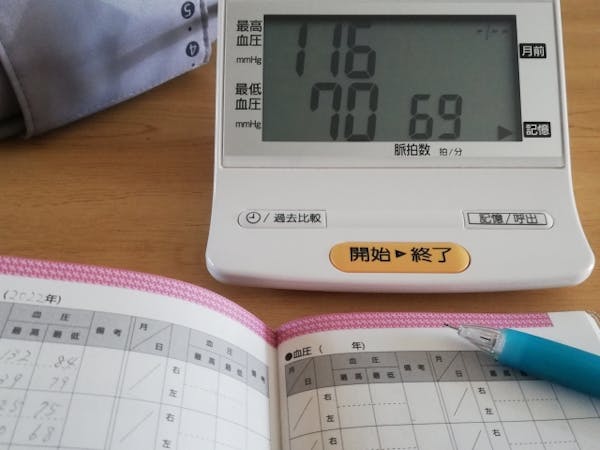

日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2019」によると、高血圧と診断される数値は「収縮期血圧(上の血圧)」140mmHg以上かつ/または「拡張期血圧(下の血圧)」が90mmHg以上の場合です[1]。

たまたま測った血圧が高い場合は必ずしも高血圧だとはいえませんが、繰り返し測定しても高い数値が出る場合は高血圧と診断されます。

高血圧の基準についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてくださいね。

血圧が高いとどうなる?高血圧のリスクや原因、対処法を徹底解説!

1-2.高血圧が要因となる病気

血圧が少々高くても自覚症状が現れることはあまりありません。

しかし、自覚症状がないからといって高血圧を放置すると「動脈硬化」が起こってしまいます。

血圧が高い状態が続くこと、つまり通常より高い圧力が血管にかかり続けると血管の壁は次第に厚く硬くなり、動脈硬化が引き起こされるのです。

動脈硬化は以下のような病気のリスクを高めるといわれています。

【動脈硬化によって障害が起こりやすい臓器と主な病気】

- 目……眼底出血

- 脳……脳出血、脳梗塞

- 心臓……狭心症、心筋梗塞

- 腎臓……腎硬化症

- その他……大動脈瘤(りゅう)

命にかかわる深刻な病気も多くあるため、血圧を正常に保つことは健康に過ごす上で重要なのですね。

1-3.高血圧の分類

高血圧には二つの種類があります。

一つは持っている病気によって血圧が高くなる「二次性高血圧」です。

二次性高血圧は主に腎臓病や内分泌器官(首の中央に位置する「甲状腺」や腎臓の上にある「副腎」などホルモンをつくっている臓器)の病気および「睡眠時無呼吸症候群」によって起こります。

二次性高血圧では、高血圧の原因となる病気の治療を行うことで改善が期待できます。

もう一つは「本態性高血圧」です。

本態性高血圧にははっきりとした原因はありませんが、日本人の多くがこのタイプであるといわれています。

食塩やアルコールの過剰摂取、運動不足などの生活習慣に肥満や加齢、遺伝などの要素が組み合わさることで本態性高血圧が生じると考えられています。

2.血圧が高い人の特徴

「血圧が高い人にはどんな特徴があるんだろう……」

さまざまな病気の元となる高血圧にならないためには、血圧が高い人の特徴を知り対策を講じることが必要です。

ここでは血圧が高い人の特徴をご紹介します。

2-1.食生活に問題がある

食べ過ぎや飲み過ぎなど、食生活に問題がある場合は高血圧になりやすいといわれています。

なかでも問題なのが食塩の摂り過ぎで、日本人が高血圧になる最大の要因であるとされています。

これは食塩(塩分)を摂り過ぎることで体内のナトリウム濃度が高まるためです。

食塩の主成分であるナトリウムが体内に増え過ぎると、その濃度を薄めるために水分を蓄積するようになり血液の量が増加します。

血流量が増えることで、心臓や血管にかかる負荷が高まり血圧が上昇するのです。

またアルコールは一時的に血圧を下げますが、長期にわたりたくさん摂取している場合は高血圧になりやすいといわれています。

その他、食べ過ぎによる摂取カロリーの増加も肥満につながり血圧を上昇させます。

肥満について詳しくは次の章でご紹介しますね。

2-2.肥満である

肥満が原因で血圧が高くなることもあります。

食べ過ぎや運動不足などにより摂取カロリーが消費カロリーを上回ることが、肥満を引き起こす原因となります。

肥満かどうかの判定には「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」の計算式から求められる「BMI(Body Mass Index)」が用いられており、日本肥満学会の基準ではBMI25以上が肥満です[2]。

肥満には二つのタイプがあります。

一つは皮膚の内側(皮下組織)に脂肪が蓄積する「皮下脂肪型肥満」、もう一つは主に腸の周りに脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満」です。

特に内臓脂肪型肥満は血圧と深く関わっています。

内臓脂肪からは「アディポサイトカイン」と呼ばれる、体にとってさまざまなはたらきをする物質が分泌されています。

アディポサイトカインには善玉と悪玉が存在しますが、内臓脂肪の過剰な蓄積は善玉の低下および悪玉の増加を招くことが知られています。

悪玉のアディポサイトカインの増加は「インスリン」というホルモンのはたらきを妨げ、血圧を上昇させるのです。

2-3.運動不足である

運動不足でも血圧が高くなりやすいといえます。

運動習慣がなかったり日常生活での動きが少なかったりして消費カロリーが摂取カロリーを下回ると体重増加、つまり肥満になるリスクが高まります。

肥満は高血圧の危険因子であるため、運動不足も高血圧の要因の一つであるといえるでしょう。

また運動不足によって血管の弾力性が失われ、血圧が上昇する可能性もあります。

これは血管の内側(血管内皮)でつくられている「NO(一酸化窒素)」と呼ばれる物質が関係しています。

血管内皮のはたらきを良くしてNOを多くつくり出すためには、運動が効果的であるといわれているのです。

つまり運動不足によってNOがつくられにくくなった結果、血液の流れが悪くなったり血管が硬くなったりして血圧が上昇するのです。

食生活に問題がなく肥満でない場合でも、血圧が高くなる可能性はあるのですね。

2-4.ストレスを感じている

ストレスによっても血圧が高くなります。

私たちは日常生活を送る上でさまざまなストレスにさらされています。

精神的ストレスの他、オーバーワークなどによる肉体的な疲労をため込んでしまうと血圧が高くなってしまう可能性があるのです。

特に普段の血圧は正常でも日中職場での血圧が高い状態は「職場高血圧」と呼ばれており、心筋梗塞や脳出血の発症リスクが高いことが分かっています。

職場高血圧はまだ分かっていないことの多い病態ですが、仕事のストレスが原因であると考えられています。

ストレスは高血圧だけでなく体にさまざまな悪影響を及ぼすため、うまくコントロールしたいものですね。

2-5.睡眠不足である

睡眠不足が続くと血圧が上昇するリスクが高まります。

これは「交感神経」のはたらきが強まる時間が長引くためであると考えられています。

起きている時間、つまり活動している時間には交感神経が優位にはたらいています。

交感神経は血圧を上昇させるようはたらくため、睡眠時間が短いと血圧が高くなってしまうのです。

2-6.喫煙している

たばこを吸うと血圧が上昇します。

たばこの葉に含まれる化学物質「ニコチン」には血管を収縮させる作用があります。

血管が収縮し血液の流れが悪くなると、心臓が血液を送り出す圧力が強まり血圧が上昇するのです。

また、たばこの煙に含まれる「一酸化炭素(CO)」も血圧が高くなる原因になります。

一酸化炭素は「ヘモグロビン」と結びつく力が非常に強いのが特徴です。

本来酸素と結びつかなければいけないヘモグロビンが、一酸化炭素と結びつくことで、体は酸素不足に陥ってしまいます。

このような状態になると心臓が体の酸素不足を補おうとして心拍数を増加させるため、血圧が高くなるのです。

喫煙は血圧を上昇させることで動脈硬化を進め、脳卒中や心臓病のリスクを高めることが分かっています。

2-7.高齢である

高齢者と呼ばれる年齢に差し掛かると、血圧の高い人が大幅に増えます。

加齢による血圧上昇の主な原因は血管が硬くなり弾力性が失われることで、特に心臓が収縮して血液を全身に送り出すときの収縮期血圧(上の血圧)が高くなります。

近年、血圧調整に関わるホルモン「アンジオテンシンⅡ」の作用が加齢に伴い変化することで血管の壁が厚くなり、弾力性が失われることが分かってきました。

年齢を重ねるだけでも血圧が高くなるリスクが高まるということになるのですね。

2-8.家族に血圧の高い人がいる

遺伝的な要因によっても血圧は高くなります。

両親ともに血圧が高い場合、その子どもが高血圧になる確率は約50%、両親のうちどちらか一人が高い場合は約30%であるといわれています[3]。

これは血圧が高くなりやすい「体質」の遺伝であることや、血圧の高い家族と同じ食習慣および運動習慣のもとで生活を送ることが、子どもの血圧に影響を与えているということでもあるようです。

血圧が高い人がいる家庭では、家族ぐるみで血圧が高くならないような生活習慣を築いていく必要があるということになりますね。

2-9.血圧が高くなる持病がある

特定の持病を持つことで血圧が高くなる場合もあります。

病気によって血圧が高くなっている、つまり高血圧の原因がはっきりしているものを二次性高血圧といいます。

二次性高血圧の原因となる病気で最も多いのが腎臓の病気です。

その他ホルモンの分泌異常を起こす甲状腺や副腎の病気によっても二次性高血圧が起こります。

また「糖尿病」があることで血圧が高くなりやすいことも分かっています。

病気が原因で血圧が高くなっている場合は、その病気を治療することで高血圧の改善を図ります。

3.血圧を高くしないためのコツ

「血圧を高くしたくないんだけど、どうしたら良いかな……」

健康維持のためには血圧を正常に保つことが大切ですが、どのような対策をしたら良いのかよく分からないという方もいらっしゃるでしょう。

血圧の上昇には生活習慣が大きく関わっているため、食生活や運動習慣などを見直すことが大切です。

ここでは血圧を高くしないためのコツをご紹介します。

コツ1 塩分を減らす

血圧が高くならないようにするために欠かせないのが減塩です。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、生活習慣病の発症予防のために日本人が目標とすべき1日当たりの食塩摂取量を成人男性7.5g未満、成人女性6.5g未満としています[4]。

また高血圧や「慢性腎臓病(CKD)」が重症化しないための食塩摂取量は、男女とも1日当たり6.0g未満です[4]。

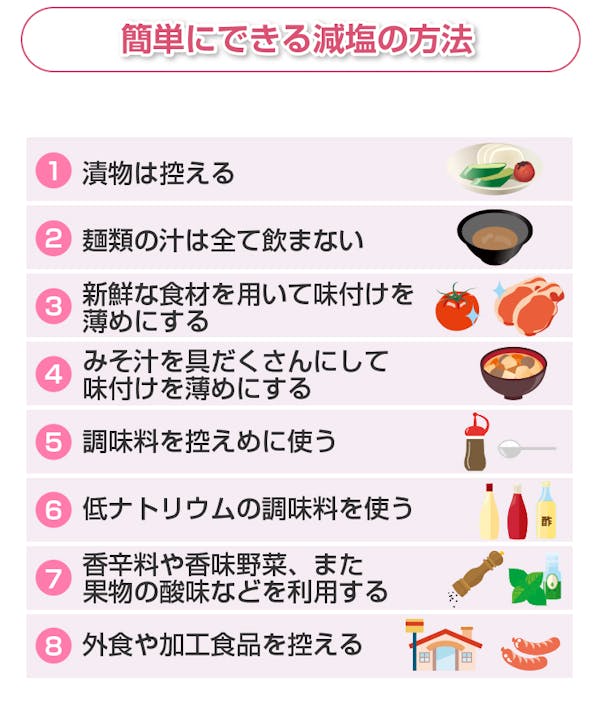

塩分を減らすことに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、工夫次第で薄味でもおいしく食べられますよ。

手っ取り早いのがしょうゆやみそなどの調味料を減塩(低ナトリウム)のものに変えることです。

これまでと同じような使い方をしていても自然と塩分を控えられます。

また出汁や香辛料、酢や柑橘(かんきつ)の酸味、ねぎやしょうがなどの香味野菜の風味を活かしたり、調味料は「かける」より「つける」ことを意識したりすることもおすすめです。

以下のような簡単にできる方法のなかから、取り組みやすいものを選んで減塩に取り組んでみましょう。

減塩に当たっては、このような取り組みを通して薄味に慣れることが重要です。

無理なく継続して取り組める方法を見つけて、徐々に薄味に慣れていきましょう。

塩分を摂り過ぎないためのコツについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてくださいね。

塩分の摂り過ぎには要注意!適切な摂取量と手軽にできる減塩のコツ

コツ2 カリウムや食物繊維を摂る

野菜や果物などに多く含まれる「カリウム」や「食物繊維」を十分摂取することで、高血圧の予防に役立ちます。

ナトリウム同様ミネラルの一種であるカリウムは、体内の液体成分のうち細胞の内側にある「細胞内液」に含まれている成分です。

体内の水分バランスを保ったり神経や筋肉のはたらきに関与したりするほか、食塩の主成分であるナトリウムを体の外に排出するはたらきがあります。

また便通を整えることで知られる食物繊維もナトリウムや糖質、脂質などを吸着し体外へ排出する作用のある栄養素です。

カリウムや食物繊維を含む食品を積極的に摂取することで、血圧を正常に保てる可能性がありますね。

カリウムを豊富に含む食べ物、食物繊維を多く含む食べ物は以下の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

コツ3 アルコールを控える

アルコールを控えることも血圧を正常に保つためには重要です。

厚生労働省では「節度ある適度な飲酒量」を1日平均「純アルコール量」で約20g程度であるとしています[6]。

その上で生活習慣病のリスクを高める1日当たりの純アルコール摂取量を男性40g以上、女性20g以上としています[7]。

つまり血圧を高くしないためには、この量を目標とする必要があるということになりますね。

アルコール量が約20gとなる代表的なお酒の量は以下のとおりです。

血圧を高くしないためにはこの量を1日当たりの飲酒量の目安とするほか、休肝日を設けるなどして飲酒量を減らすことを目指してみましょう。

適量のアルコールは動脈硬化や心臓病に対して良い効果をもたらすことも知られています。

医師から指示がある場合を除き禁酒の必要はありませんが、アルコールを控えることで血圧を正常に保つことができるといえますね。

コツ4 肥満を解消する

肥満、特に内臓脂肪型肥満を解消することは高インスリン血症を改善し、高い血圧を正常化する可能性があります。

肥満の主な原因は食べ過ぎや運動不足などの生活習慣によるものです。

高い血圧が肥満からきていると考えられる場合、カロリー制限をしたり身体活動量を増やしたりして自分にとっての適正体重に近づけることが重要です。

カロリー制限をするためには、1日に必要なエネルギー(カロリー)を知る必要があります。

厚生労働省では「日本人の食事摂取基準」において「1日に必要なエネルギー量の目安」である「推定エネルギー必要量」が設けられています。

1日のエネルギー必要量は体格や「身体活動レベル」によっても異なりますが、平均的な体格の成人男性で1,800〜3,050kcal、成人女性で1,400〜2,350kcalが目安です[10]。

このカロリーを参考に1日当たりの摂取カロリーを調整してみましょう。

年齢や身体活動レベルごとの1日に必要なカロリーの詳細について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてくださいね。

まずは腹八分目を心掛けることからはじめてみるのもおすすめですよ。

運動によって消費カロリーを増やす方法については、この後詳しくご紹介します。

コツ5 有酸素運動を行う

血圧を高くしないための運動としては「有酸素運動」が有効です。

具体的には「ややきつい」と感じる強度の有酸素運動を定期的に、できれば毎日30分以上行うことで、高血圧の予防や改善につながるといわれています[11]。

ただしこのような運動を急に始めることは、これまで運動習慣のなかった方には大きな負担です。

そのため、買い物や通勤・通学でなるべく歩くようにしたり子どもと遊んだりするなど、日常生活での動きで活動量を増やすことから始めてみると良いでしょう。

コツ6 ストレス解消を心掛ける

ストレスにうまく対処することで血圧を正常に保てる可能性があります。

ストレスを感じやすい環境といえば職場を思い浮かべるという方も多いでしょう。

日中職場での血圧が高い職場高血圧はストレスが原因と考えられており、脳出血や心臓病のリスクを高めることが知られています。

このようにストレスが血圧に与える影響は大きいため、仕事に限らず何らかのストレスを抱えている場合は自分なりのストレス解消法を確立することが大切です。

音楽を聞いたりカラオケに行って歌ったり、思い切り体を動かしたりするなど好きなことに目を向け気分転換を図りましょう。

自分の心境を誰かに聞いてもらうだけでもストレス解消になりますよ。

ストレスを解消するための工夫について、詳しくは以下の記事を参考にしてくださいね。

コツ7 質が高く十分な睡眠を確保する

高い血圧の改善には睡眠が大きく影響します。

適切な睡眠時間には個人差があり「このくらいの睡眠時間が適切である」という明確な基準はありません。

自分にとって最適な睡眠時間は「日中に眠気や不調がないか」を目安にすると良いでしょう。

仕事や勉強、家事などの日中の生活に影響が出るほどの眠気がなければ、睡眠時間は適切であると考えられます。

そうはいっても仕事柄十分な睡眠時間の確保が難しいという場合は、睡眠の「質」を高めることに着目してみましょう。

質の高い睡眠とは、寝付きや寝起きが良く「よく眠れた」と感じられる睡眠であるといえます。

規則正しい生活や就寝前に湯船につかること、夕方から夜にかけて(就寝3時間ほど前)の軽めの運動などが質の高い睡眠につながる生活習慣です[12]。

質の高い睡眠をとるためのポイントについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてくださいね。

睡眠不足の悪影響とは?質の高い睡眠をとるためのポイントも解説

十分な睡眠時間と、質の高い睡眠で血圧を正常に保ちましょう。

コツ8 禁煙する

高血圧の原因となる喫煙をやめることで高い血圧が低下し、ひいては心臓病や脳の血管に生じる病気の発症リスクも低下することが分かっています。

血圧だけではなく、禁煙することで多くのメリットが期待できるため積極的に取り組んでみましょう。

禁煙の血圧に関する効果はすぐに現れ、長期的にはさまざまな病気のリスクが低下するほか、たばこを吸わない周囲の方の健康を守ることができるのです。

自分一人では禁煙を成功させる自信がないという方は、医療機関で禁煙治療を受けるのもおすすめです。

禁煙治療を受けるにはいくつかの条件がありますが、基準を満たすことで健康保険を使った治療が受けられますよ。

血圧の改善を含めた禁煙の効果やおすすめの禁煙方法、禁煙治療について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてくださいね。

禁煙の効果とは?健康への影響や禁煙するための方法を詳しく解説

4.血圧が高い人の特徴についてのまとめ

血圧が高い人の特徴は塩分やアルコールを摂り過ぎている、肥満や運動不足であることなどが挙げられます。

その他喫煙習慣がある、睡眠不足やストレスを抱えている方なども血圧が高くなりやすいといえるでしょう。

このような生活習慣に遺伝や加齢などが加わることで、血圧が上昇すると考えられています。

その他腎臓や内分泌系の異常など、病気が原因で血圧が高くなることもあります。

血圧が高い状態が持続すると動脈硬化を引き起こし重大な病気に発展する恐れがあるため、自覚症状がないからといって放置してはいけません。

高血圧の改善・予防のためには、普段から減塩や節酒を意識するなど生活習慣の改善に加え、ストレス解消や禁煙に取り組むことが有効です。

血圧が高い人の特徴にいくつか当てはまる項目がある方は、この記事を参考に該当する項目を一つずつ減らせるように取り組んでみてくださいね。