糖質制限ダイエットとは?健康への影響や健康的なダイエット法を解説

「糖質制限ダイエットってどうやったら良いのかな?」

「糖質を制限して体に悪い影響はないのだろうか……」

糖質制限ダイエットという名前を聞いたことはあっても、実際のやり方や効果までは良く分からないという方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

糖質制限ダイエットは名前のとおり摂取する糖質を制限することで減量を目指すダイエット法です。

近年その効果が広く知られるようになってきましたが、無理をすると体に悪影響をもたらしかねません。

この記事では糖質制限ダイエットのやり方や効果と、起こり得る悪影響について詳しく解説します。

加えて、健康的に痩せるための食事と運動のポイントも紹介します。

無理せず健康に痩せるための参考にしてくださいね。

1.糖質とは

糖質は炭水化物の一種で、食事で体内に吸収された際にエネルギーとなる栄養素の一つです。

糖質のうちブドウ糖や果糖などの最も小さな糖質を単糖類と呼び、単糖類が2~10個程度結び付いたものを少糖類、それ以上結び付いたものを多糖類と呼びます[1]。

糖質は1g当たり約4kcalのエネルギーを産出します[2]。

脳や神経組織、赤血球などは基本的にブドウ糖しかエネルギー源として用いることができません。

そのため糖質が不足すると疲労を感じたり集中力が減退したりし、場合によっては意識障害に陥ります。

一方糖質を過剰に摂取すると、消費されなかった余分な糖質が中性脂肪として蓄積されて肥満や生活習慣病の原因となってしまいます。

糖質は生命維持に欠かせない栄養源でありながら、摂り過ぎると肥満や病気をもたらすため摂取量をコントロールする必要があるのですね。

[1] [ 酪農学園大学「農産物のオリゴ糖を研究」

2.糖質制限ダイエットとは

「糖質制限ダイエットはどんな効果が期待できるのかな?」

「糖質制限ダイエットに興味があるけど、どうやれば良いんだろう……」

糖質制限ダイエットが気になっているけれど、やり方や効果は知らないという方もいらっしゃるでしょう。

糖質制限ダイエットは文字どおり糖質の摂取量を制限することで減量を目指すダイエット法です。

この章では効果ややり方などについて詳しく解説していきます。

2-1.糖質制限ダイエットの効果

糖質制限ダイエットでは、糖質の摂取量を制限することで食後の血糖値の急上昇を防ぎます。

これにより、血液内の余分な糖質を中性脂肪に変えるはたらきを持つ「インスリン」の過剰分泌を防ぎ、肥満の予防や解消が期待できるとされています。

この糖質摂取量の制限という発想はもともと糖尿病の治療のために生み出されました。

一般的に知られる糖質制限ダイエットはこの治療法を応用したものです。

糖質制限ダイエットを行っていると、食事をしても吸収される糖質の量が少ないためインスリンの分泌量が減ります。

そのため摂取したカロリーが多少多くなっても、中性脂肪として蓄積しにくいのです。

糖質制限ダイエットは摂取カロリー自体に厳格な制限はないため、空腹によるストレスを感じにくく、継続しやすいとされています。

また糖質は大量の水分と結び付く性質があるため、糖質制限ダイエットは開始からすぐに体重が減り、効果を実感できることからモチベーションが保ちやすいというメリットもあります。

2-2.糖質制限ダイエットのやり方

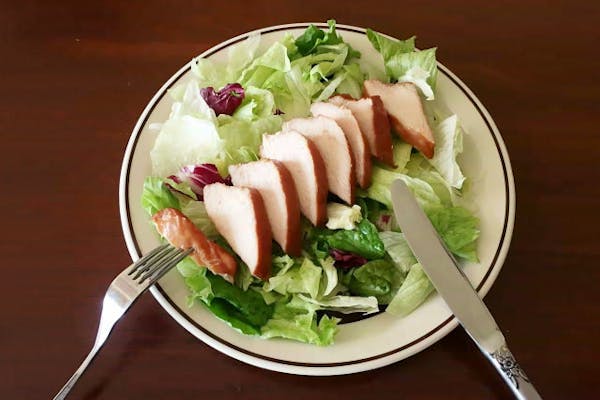

糖質制限ダイエットのやり方は極めてシンプルで、糖質の摂取量を制限するだけです。

具体的には糖質を多く含むご飯やパン、麺類などの主食やいも類、果物や甘いお菓子、砂糖入りの清涼飲料水などが制限の対象となります。

一方で全体のカロリー摂取量やたんぱく質、脂質の摂取に厳格な制限はないため、糖質を多く含まない肉や魚、野菜などはおなかいっぱい食べることができます。

2-3.糖質制限ダイエットとロカボの違い

「ロカボってよく聞くけど、糖質制限ダイエットとは違うのかな?」

と気になる方もいらっしゃるでしょう。

ロカボは一般社団法人食・楽・健康協会が「おいしく楽しく適正糖質」をモットーに提唱する糖質制限による食事法です。

ロカボでは厳しい糖質制限は行わず、苦にならずに継続できる程度のゆるやかな制限を行うことが特徴です。

ロカボでは糖質を1食当たり20~40g、デザートでは10g以下にし、1日の糖質摂取量を70~130gに抑えることを目標としており、これ以外のカロリー摂取量やたんぱく質、脂質の制限はありません[3]。

これはロカボの目的が体重減少に加えて血糖値や血圧、血中脂質を改善することで、単に減量のみを目指した健康法ではないためです。

ロカボはダイエットに特化しない、ゆるやかな糖質制限を手段とした長期的な健康維持法だといえるでしょう。

3.糖質制限ダイエットが健康に与え得る影響

「糖質を制限して健康に悪影響は出ないのだろうか……」

エネルギー源である糖質を制限しても健康に影響しないのか、気になりますよね。

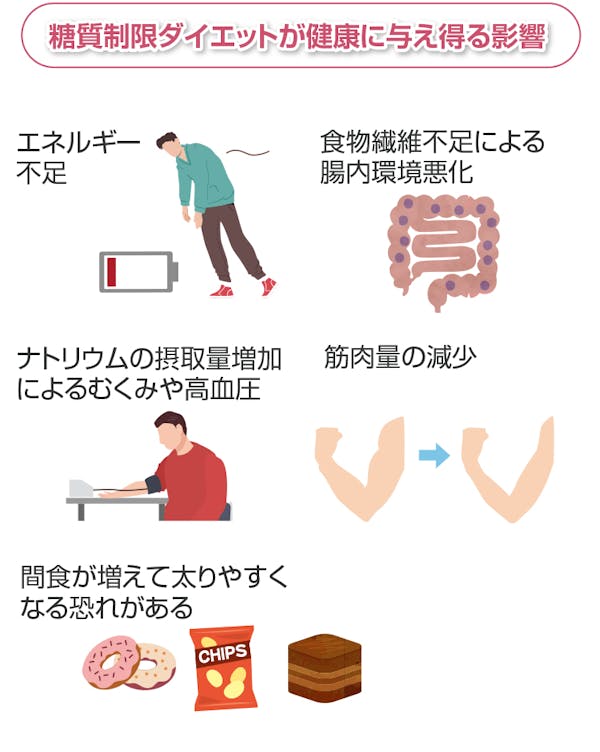

糖質制限ダイエットは無理をすると健康を損なったり、リバウンドで太ってしまったりする危険もあるため注意が必要です。

この章では糖質制限ダイエットによって起こり得る悪影響を解説します。

影響1 エネルギー不足

糖質制限ダイエットで陥りやすいのがエネルギー不足です。

糖質は重要なエネルギー源であるため、糖質を制限し始めるとエネルギーが不足しがちになります。

糖質が不足すると疲労感が生じたり集中力が落ちたりしやすくなります。

また血液中の糖質が減った低血糖状態では頭痛や目まい、倦怠(けんたい)感、眠気などを覚えることがあります。

自動車の運転や機械の操作などをする方は、安全のためにも厳しい糖質制限は行わないようにしましょう。

さらに低血糖状態では交感神経が血糖値を上げようとはたらくため、興奮状態になる、イライラする、不安になる、思考力が低下するなどの影響が出ることがあります。

影響2 食物繊維不足による腸内環境悪化

糖質制限ダイエットでは食物繊維不足に陥り、腸内環境が悪化する危険があります。

糖質を制限する際には、主食の穀類やいも類をはじめとした根菜類の摂取量を減らすことになります。

しかし炭水化物の多くは糖質と共に食物繊維も含んでいます。

そのため、糖質制限ダイエットを行うと食物繊維不足に陥る可能性が高いのです。

食物繊維は腸の運動を活性化させて便通を良くすることが広く知られている他、「善玉菌」の重要な餌でもあるため不足すると腸内環境が悪化してしまいます。

腸内環境が悪化すると下痢や便秘などのおなかの不調が起こる他、腸が担っている免疫機能の一部が低下したり肌荒れが起こったりします。

加えて食物繊維には糖質や脂質、ナトリウム(塩分)などを吸着して排出するはたらきがあります。

糖質を制限するあまり食物繊維不足に陥ると、糖質を排出するはたらきも弱くなってしまいかねないのですね。

影響3 ナトリウムの摂取量増加によるむくみや高血圧

糖質制限ダイエットではナトリウム(塩分)を摂り過ぎてしまう危険があります。

これは糖質を制限するために主食を減らすことで、塩やしょうゆなどの塩分を含んだ調味料を用いるおかずの割合が増えてしまうのが原因です。

ヒトの体の塩分濃度は一定に保たれていますが、塩分を摂り過ぎると一時的に高まった塩分濃度を薄めるために体内に水がため込まれます。

これによって体内の水分量が増加してむくみが起こります。

また血液量も増加するため、血管にかかる圧力が増えて高血圧になってしまうのです。

影響4 筋肉量の減少

糖質制限ダイエットをすると筋肉が減ってしまう可能性があります。

糖質が不足した場合、たんぱく質は筋肉をつくるはたらきよりもエネルギー源としてのはたらきが優先されるようになります。

そのため筋肉が付きにくい状態になります。

また糖質不足が長期化すると、筋肉をつくるたんぱく質が分解されてエネルギー源として利用されるようになってしまうのです。

たとえ体重が減ったとしても、筋肉量まで減ってしまうことになるのですね。

筋肉量が減るとエネルギー消費量も落ちるため、痩せにくい体になってしまい本末転倒です。

影響5 間食が増えて太りやすくなる恐れがある

糖質制限で主食を抜くことで、間食や夜食が増えてかえって太りやすくなる危険があります。

これはご飯やパン、麺類などの主食を減らしているストレスから、反動で暴飲暴食に走ってしまうためです。

糖質制限ダイエットは糖質以外の食べ物を制限しておらず、摂取カロリーにも特別上限はありません。

しかし糖質が少ないからといってカロリーが少ないとは限りません。

摂取カロリーが消費カロリーよりも多くなってしまえば当然ながら太ってしまうことには注意が必要です。

4.健康的に痩せる上での食事のポイント

「健康的に痩せるにはどんな食事を摂れば良いんだろう……」

糖質制限のデメリットを避けながら健康的に痩せるにはどうすれば良いか、知りたいと思う方は多いでしょう。

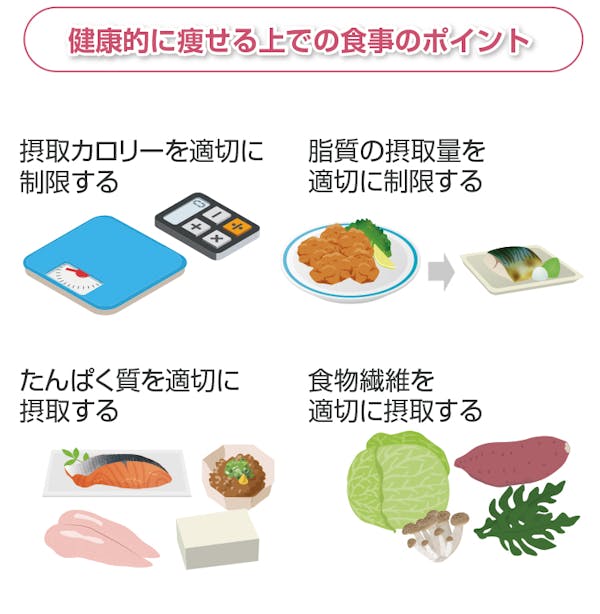

健康的に痩せるには、糖質だけでなく摂取カロリーや脂質を適切に制限すると同時にたんぱく質や食物繊維などの栄養素をしっかり摂取する必要があります。

この章の内容を参考に、健康的な食生活を目指してみてくださいね。

ポイント1 摂取カロリーを適切に制限する

健康的に痩せるためには摂取カロリーを適切に制限し、消費カロリーよりも少なく抑える必要があります。

そのためにはまず自分の日常生活での消費カロリーを把握しましょう。

1日活動するのに必要なエネルギーは年齢や身体活動の強さによって変わります。

このため、厚生労働省は下記のとおり身体活動レベルを設定しています。

| 低い | 生活の大部分を座って過ごし、体を動かす機会があまりない場合 |

|---|---|

| 普通 | 座って過ごすことが多いが、歩いたり立った状態で作業・接客したりすることがある仕事に就いている場合、または通勤や買い物で歩いたり、家事をしたり、軽いスポーツを行ったりする習慣がある場合 |

| 高い | 移動したり立った状態で作業したりすることの多い仕事に就いている場合、または余暇にスポーツをするなどの活発な運動習慣がある場合 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18〜29歳 | ||||||

| 30〜49歳 | ||||||

| 50〜64歳 | ||||||

| 65〜74歳 | ||||||

| 75歳以上 | ||||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

例えば体重50kgで接客業に従事する30代女性は身体活動レベルが普通に該当するため、1日に必要なエネルギー量は38.3×50=1,915kcalとなります。

理論上は摂取カロリーを減らすほど早く痩せられますが、極端なカロリー制限は挫折やリバウンドにつながりやすく、健康に悪影響を与える可能性もあるため無理は避けましょう。

なおこれは食事での摂取カロリーに限った話のため、運動で消費カロリーを増やせばより痩せやすくなります。

ポイント2 脂質の摂取量を適切に制限する

健康的に痩せたい方は脂質の摂取量を減らしましょう。

脂質は糖質と同様に、肥満をもたらす体脂肪の大部分を占める中性脂肪を増やします。

脂質の一種である飽和脂肪酸は摂り過ぎると中性脂肪や「LDLコレステロール」を増加させます。

飽和脂肪酸は動物の脂身やバター、生クリームなどの乳製品に多く含まれる他、インスタントラーメンなどの加工食品やパーム油にも含まれます。

ただし脂質のなかでも「nー3系多価不飽和脂肪酸」と呼ばれる不飽和脂肪酸には中性脂肪をつくりにくくするはたらきがあります。

n―3系多価不飽和脂肪酸はさばやさんま、いわし、ぶりなどの青魚に多く含まれています。

脂質を摂取する場合は肉類や乳製品、加工食品ではなく極力魚類から摂ると良いですね。

ポイント3 たんぱく質を適切に摂取する

健康的に痩せるにはたんぱく質を意識的に摂取しましょう。

たんぱく質は糖質や脂質と並ぶエネルギー産生栄養素の一つです。

糖質や脂質を制限するならば、その分たんぱく質から必要なエネルギーを得る必要があります。

また、たんぱく質は筋肉をはじめとした細胞や生命維持に欠かせないホルモン、酵素の材料にもなる極めて重要な栄養素です。

エネルギーを得るだけでなく、筋肉をつくり健康を維持するためにたんぱく質の摂取が欠かせないのですね。

なお痩せたい方にとって重要なポイントは、筋肉を鍛えて筋肉量が増えると基礎代謝が上がるということです。

筋トレで鍛えられる骨格筋が消費するカロリーが基礎代謝の22%を占めているため[5]、筋肉量が増えるほど基礎代謝が高まるといえるでしょう。

つまりたんぱく質を十分に摂取して筋肉を鍛え、筋肉量が増えると日々の消費カロリーが高くなるのです。

ただし、たんぱく質を含む食品のなかには飽和脂肪酸を多く含む肉類や乳製品もあります。

痩せたい場合は赤身肉を選ぶ、脂身や皮を取り除く、低脂肪乳を選ぶといった工夫をすると良いでしょう。

ポイント4 食物繊維を摂取する

健康的に痩せるには食物繊維を意識的に摂取しましょう。

食物繊維は食べ物のなかで、ヒトの消化酵素で分解できない成分の総称です。

食物繊維には脂質や糖質、ナトリウム(塩分)などを吸着して体外に排出するはたらきがあります。

食物繊維を多く摂ることで、食品中の脂質や糖質の吸収を妨げることができるのですね。

また食物繊維を含む野菜や豆類、きのこ類、海藻類などは腹持ちが良く、カロリーが低い食品が多いことも特徴です。

ダイエット中の方は、食物繊維を含む食品を多く摂るようにすると空腹を感じにくくなりますよ。

5.健康的に痩せる上での運動のポイント

「痩せるためには運動もした方が良いのかな」

健康的に痩せるには、食事に気を付けるだけでなく適切な運動習慣を持つことも重要です。

有酸素運動は脂肪を燃やしてカロリーを消費できるため、減量に効果的です。

また筋トレは基礎代謝をアップさせて消費カロリーを増やす上に、有酸素運動の効果も高めてくれます。

この章ではそれぞれの運動について解説していきます。

ポイント1 有酸素運動で脂肪を燃焼させる

健康的に痩せるには、有酸素運動で脂肪を燃やしましょう。

有酸素運動は体内の脂質を燃焼させるため、体脂肪の減少とそれに伴う減量が期待できます。

また有酸素運動はスタミナや粘り強さを意味する心肺持久力も高めてくれます。

有酸素運動で心肺持久力が高まるとより長く運動できるようになるため、その分カロリーを多く消費できます。

通常の運動やスポーツは有酸素運動と無酸素運動が組み合わさっていて、運動の強度が高くなるに連れて有酸素運動の割合が減少していきます。

しかし心肺持久力が高まってくると、強度の高い運動でも酸素を利用して脂肪や糖質からエネルギーを使い続けられるようになります。

運動の強度が高くなるほどカロリーを多く消費できるため、同じ時間やるならば運動強度が高い方が消費カロリーは大きくなります。

つまり有酸素運動で心肺持久力を高めていくことで、より強度の高い運動をより長く行えるようになって消費カロリーを増やせるのです。

有酸素運動はやればやるほど多く脂肪を燃やし、カロリーを多く消費できるようになっていく運動だといえるでしょう。

ポイント2 筋トレで基礎代謝を上げる

筋トレで基礎代謝をアップさせることも、健康的に痩せるには重要です。

筋トレを行うと筋肉が増強されて筋力が向上しますが、それだけではなく基礎代謝が高くなって日々の生活での消費カロリーが増加します。

また筋トレは有酸素運動の脂肪燃焼をサポートしてくれます。

筋トレを行うと成長ホルモンが分泌され、有酸素運動をする際に脂肪が燃焼しやすくなるのです。

成長ホルモンには脂肪細胞の中にある「ホルモン感受性リパーゼ」を活性化し、中性脂肪の分解を促すはたらきがあります。

分解された中性脂肪は有酸素運動のエネルギーとなるため、筋トレによって脂肪が燃えやすい状態になるといえるでしょう。

つまり有酸素運動の前に筋トレを行うことで、より効率的に脂肪を燃やせるようになるのです。

一方で筋トレの前に有酸素運動を行うと、筋トレ後の成長ホルモンの分泌が抑制されてしまうことも分かっています。

脂肪を燃やしたい方は筋トレから有酸素運動という順番で運動に取り組みましょう。

6.糖質制限ダイエットに関するまとめ

糖質制限ダイエットは糖質の摂取量だけを制限し、カロリーやたんぱく質、脂質などは制限しないダイエット法です。

エネルギー産生栄養素の一つである糖質は摂り過ぎると中性脂肪に変わって蓄積されるため、これを制限することで肥満を防ぎます。

ロカボはよりゆるやかな糖質制限を行い、減量のみならず血糖値や血圧などを改善する食事法である点が糖質制限ダイエットとは異なります。

糖質制限ダイエットは無理をするとエネルギー不足や腸内環境の悪化、筋肉量の減少などの悪影響を及ぼす場合がある他、リバウンドの危険もあります。

健康的に痩せるにはカロリー摂取量や脂質も適切に制限し、たんぱく質や食物繊維などの栄養素をしっかり摂取しましょう。

また食事だけでなく、有酸素運動で脂肪を燃やしたり筋トレで基礎代謝を上げたりすることでより健康的に痩せられます。

糖質制限だけにこだわらず、健康的なダイエットを目指してくださいね。